從中西醫學認識風濕痛症成因

發佈時間:08:00 2025-07-23 HKT

每當打風落雨,不少人會出現「風濕關節痛」,但其實「風濕關節痛」在中西醫角度的理解有異,專欄將一連六期從成因開始,助大家認識痛症。

風濕關節痛與關節炎 成因各異

從西醫角度,與中醫不盡相同,分別為風濕性關節炎與類風濕性關節炎,註冊物理治療師何淑玲認為,所謂的風濕痛可能是由長期勞損的肌肉痛症、未完全痊癒的舊患,或多是退化性關節炎,與關節軟骨退化有關。根據世界衛生組織資料顯示,現時全球有10%至15%的成年人患有風濕性關節炎,主要與年齡、關節使用頻率及肥胖等因素有關,關節會出現疼痛及僵硬,活動後病徵會加重。她又指,科學研究顯示,氣壓變化確實會影響關節疼痛的感受。

而類風濕性關節炎源於免疫系統錯誤地攻擊自身的關節組織,導致慢性炎症和關節損傷,影響雙側關節,晨早會感到僵硬感及關節腫脹。該疾病的成因與遺傳、環境及激素等因素有關,發病率約為0.5%至1%,而女性的發病率是男性三倍。因此何淑玲認為,藉着了解痛症在晨僵、關節腫脹及對稱性疼痛的表現,患者在尋求專業醫療建議時,能協助醫生作出正確的診斷與管理,從而提供適切的治療方案。

風濕痛症與抽筋 源於人體內外失衡

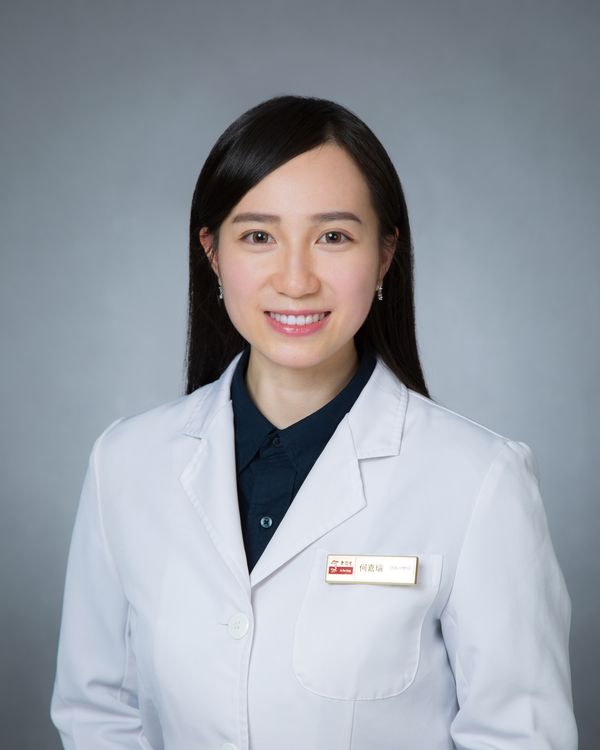

至於中醫角度,余仁生中醫醫療中心註冊中醫師何嘉瑜認為,風濕痛症源於身體經絡氣血發出的求救信號。風濕痛症屬《素問.痹論》中的「痹證」。《黃帝內經》提及風、寒、濕邪氣,是風濕痛症的關鍵外因,如長期處於空調環境、常吃生冷或辛辣煎炸食物、居住炎熱或潮濕環境、淋雨等,加上體質虛弱,導致阻滯經絡,氣血運行不暢就會形成。

病發初期以肢體筋骨出現肌肉疼痛、感到困重易倦,走路像綁沙袋,甚至感到酸楚、麻木或出現關節屈伸不利等症狀,嚴重時更會出現關節運動障礙,甚至腫脹變形。到後期會傷及臟腑。另外,急性期可出現局部紅、腫、熱、痛;而慢性可有粘連、畸形,活動變限,肌肉萎縮等情況。

何醫師又提及,若出現抽筋則屬「氣血失調」的警報。筋脈依賴肝血保持剛柔相兼,如果肝血不足,令筋脈失養便會導致抽筋。另外,風濕痛症與抽筋的成因皆與人體內外環境失衡息息相關,因風寒、熱、濕侵犯人體,導致經絡阻滯,氣血運行失常引起;又或是筋絡部位受舊患影響使經脈失養等造成。若體質屬偏寒濕或痰濕、肝腎不足、氣血兩虛、長期勞損或壓力大的人士均容易出現抽筋。

調臟養血經絡通暢 助降低發病風險

中醫強調「治未病」,透過辨識體質、調整生活習慣,如急性痹證應着重疏通經絡,緩解期則以固本培元為重,即補肝腎、健脾胃、養筋脈。保持正氣充盈、經絡通暢,可大幅降低風濕痛症與抽筋的發病風險。若不幸患風濕痛症,可辨明虛實寒熱,結合藥物、針灸與外治法,亦能標本兼治,重新擁抱靈活自在的生活。