雙非子出生後腦癱 醫委會聆訊拖15年後決定永久擱置 父親斥不公:香港連第三世界都不如

發佈時間:12:55 2025-10-29 HKT

一對內地夫婦黎志堅及彭紅英,2009年到浸會醫院產子,疑因醫生未篩查乙型鏈球菌,最終導致兒子黎遠建腦癱,四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生,其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行,薛一方當時申請押後研訊獲批,最終聆訊至本月17日及昨日(28日)進行,拖延近15年。醫委會研訊小組昨日卻決定,案件拖延時間過長,對被告不公,同意永久擱置研訊。

家屬控訴研訊拖延屬醫委會責任 應予詳細解釋

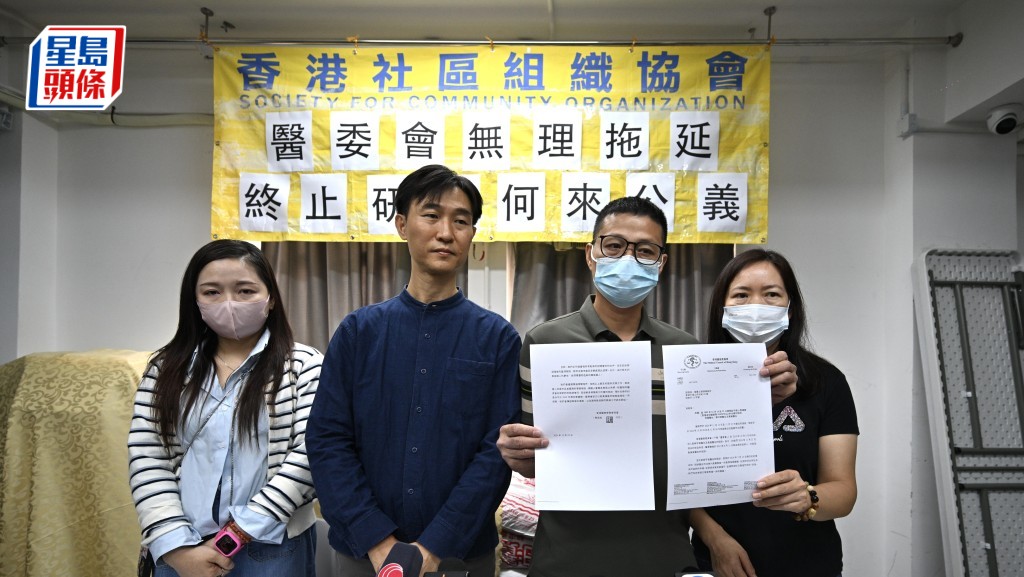

社區組織協會今日(29日)與黎志堅及彭紅英夫婦召開記者會回應。黎志堅表示,對決定感驚訝、失望及憤怒,「兒子現在已經16歲,我們投訴到現在都有15年,就算2016年到現在,都有8年多。除了去年(開記招)後有收到信件,那幾年一直沒有解釋為甚麼拖延」。他認為,研訊拖延屬醫委會責任,醫委會應給予詳細解釋,並覆核決定,「現在香港好像連第三世界都不如,沒有天理。薛醫生說影響他的收入、影響他的退休金,有沒有想過我們十幾年怎樣過來?整件事誰才是真正受害者?醫委會沒有搞清楚」。

秘書處及醫委會均存在失職

醫委會鄧惠瓊昨日決定永久擱置研訊時指,醫委會秘書處未能提供任何原因解釋長時間拖延,加上2016年7月前亦有所延宕,令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」,因此在特殊情況下,同意永久擱置研訊申請。社協幹事彭鴻昌表示,秘書處及醫委會均存在失職,質疑鄧惠瓊有角色衝突,「當醫委會主席,也是督導秘書處,又是研訊小組主席,去講醫委會秘書處提供不了任何解釋,大家理解是失職。但她在研訊中沒有批評秘書處失職」。他指,這是醫委會第二宗因拖延太長而終止研訊的個案,憂慮此例一開,將有更多醫生藉拖延程序,逃避接受公平研訊,「這是酌情決定,似乎看到醫委會用這法律概念,在公眾利益和醫生利益之間,傾向保護醫生,而非病人及公眾」。

醫委會2018年改革新增初偵會,目標2年內處理投訴個案。彭引述政府今年2月指,醫委會近5年完成處理約8,000宗投訴,平均處理時間約27個月,少於4成個案在2年內完成,與目標有差距,「一些極端個案10年以上」。他認為,衞生署署長是醫委會當然委員,也是所有醫生註冊人,有責任在醫委會內發聲,「提出如何完善整個(研訊)程序,釐清涉及的一些法律觀點,並作出明確指示」。長遠而言,醫委會應由獨立專責人員處理調查,並參考死因研訊設案件管理程序,加快進度,「研訊處理時間太長,家屬及醫生都不會好過。雖然這名醫生不需面對裁決,但一生都洗脫不了嫌疑」。

社協:期望小組覆核今次結果

彭補充,根據《醫生註冊條例》,研訊小組可在作出決定後14日內,自行覆核結果,期望小組覆核今次結果,「尤其同意永久擱置研訊,完全沒有充分闡述,這裡有很多法律觀點需要詳細釐清」。他形容今次個案涉及公眾利益,若小組未作出覆核,夫婦不排除申請司法覆核。

社協亦正跟進另外兩宗個案,投訴至今長達6年未完成紀律行動。其中,葉小姐胞妹2016年到伊利沙伯醫院分娩,誕下女嬰後子宮無法自行收縮,大量出血,最終不治。她2017年向醫委會投訴4名醫生,死因研訊2022年完成並裁定胞妹死於不幸後,她發信醫委會要求跟進,惟未獲回音。今年10月5日,醫委會通知定於今年7月30及31日的研訊,因原專家證人未能繼續協助,需安排新一位專家證人協助,而審議新專家證人意見後,個案需轉回初偵會再作考慮,「但我沒有被通知出席研訊,完全沒有通知過我,但原來他們有叫醫生出席」。

葉小姐表示,投訴是希望醫生承認責任,避免不幸事件再次發生,直言對黎志堅及彭紅英夫婦的結果感到非常失望,也憂慮自己的投訴遭到同樣處理,「因為個案拖得太長,記憶不猶新, 就close file(結案)」。

記者:蕭博禧

攝影:蘇正謙