每日雜誌 |「沙盒」後續未清晰 業界籲設低空經濟長遠藍圖 中小企資源緊絀 無「落地」時程成隱憂

發佈時間:08:00 2025-09-17 HKT

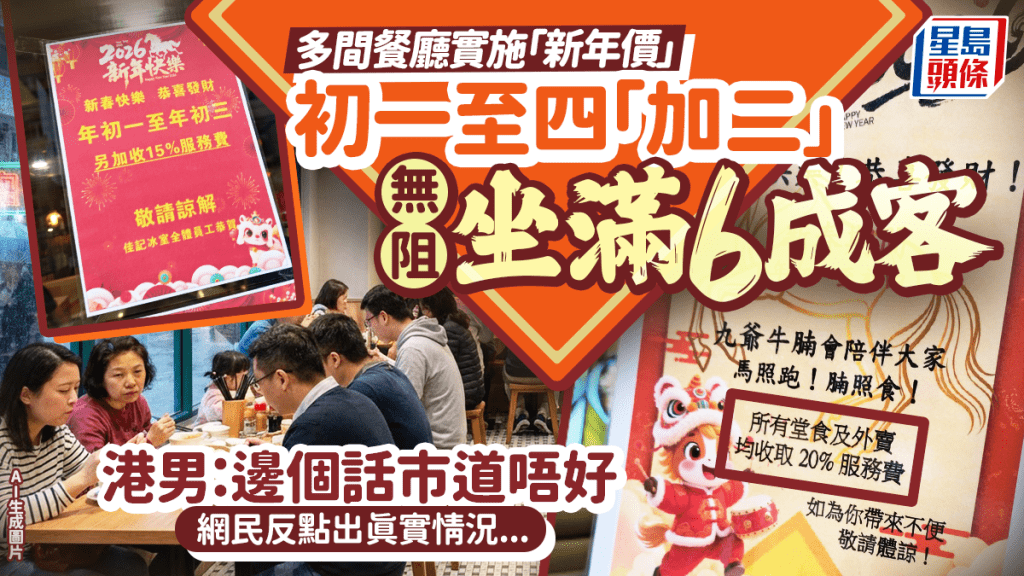

港府積極推展低空經濟,今年3月啟動「低空經濟監管沙盒試點項目」,截至近日已有17個項目率先推行。有無人機專家指,計劃為業界提供測試平台,但現時機制以輪候測試為主,測試成功後仍需等待正式審批,且缺乏具體時間表,加上未有配套銜接支援,部分參與計劃的中小企正面對資源緊絀的壓力,技術「落地」或受影響。有業內人士亦言,社會對低空經濟仍缺廣泛認知,期望有關部門可制訂及發表藍圖,明確長期目標、策略規劃與實施路徑,為業界提供清晰方向。

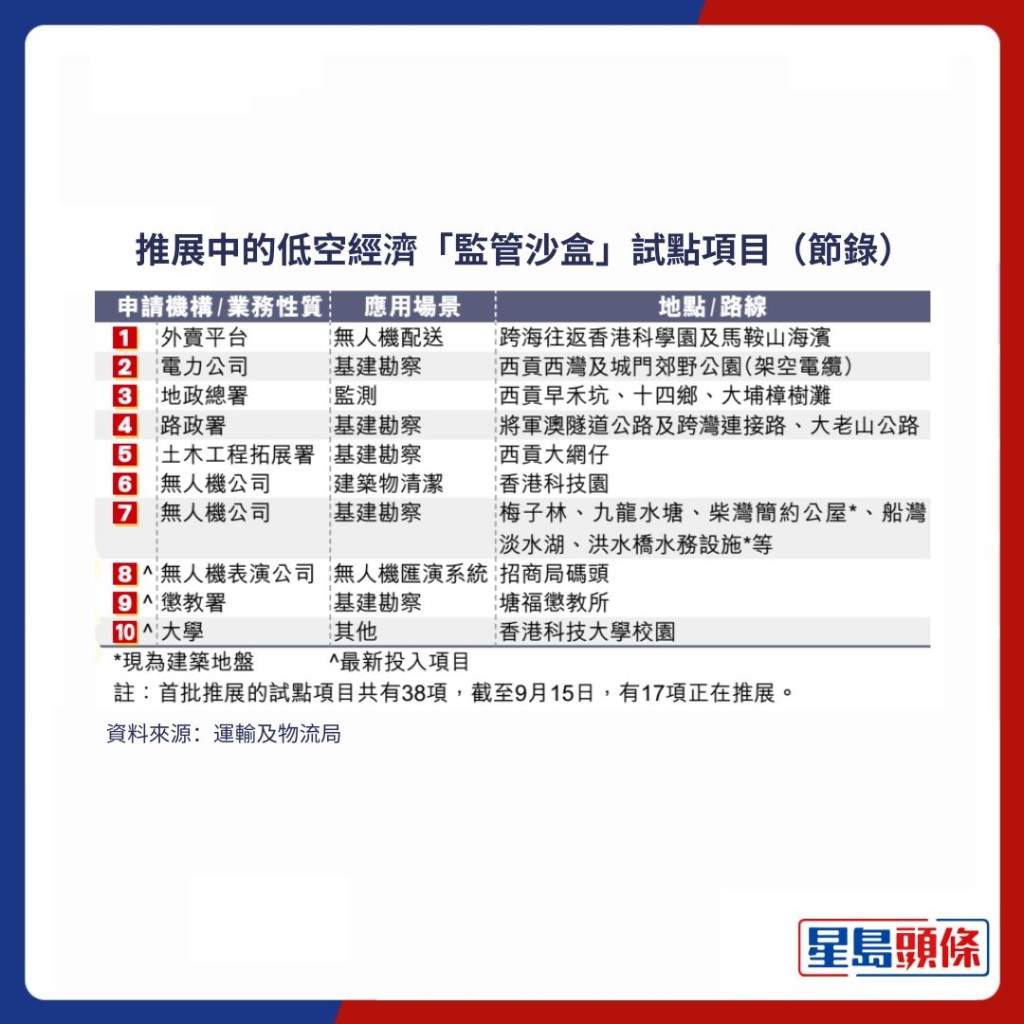

去年《施政報告》宣布成立「發展低空經濟工作組」(工作組),制訂發展策略及跨部門行動計劃。今年3月,工作組公布38個「低空經濟監管沙盒試點項目」,讓行業持份者在指定航線內就項目概念進行測試。截至近日,已有17個項目進行測試,涵蓋無人機配送、基建勘察、建築物清潔、匯演及監測等範疇(見表)。工作組預期至今年10月底,將有28個試點項目進行測試,並將於明年上半年,推出第2期試驗項目。

中小企面對資源緊絀壓力

有業內人士指,以往申請無人機應用測試,需向多個部門提交申請,過程繁複,現時透過「監管沙盒」,各部門對無人機應用已有基本了解,有助促進跨部門協作,加快審批流程。惟有無人機專家指,整個項目採用輪候測試機制,尚未設清晰時間表,以現時進度估算,38個項目或需時約2年才能完成測試,後續審批時間未明,部分中小企或受資金及資源所限,難以持續營運。

香港無人機航拍會創會人、航拍公司「Bighead」創作總監周亦樂指,許多公司已投入資金參與,關注投資回報期,「大企業可當作『投資期』,但中小企聘請員工待命,技術又未能正式應用,投資風險較高。」他曾與外賣平台商討,合作參與沙盒測試,但該些公司在衡量風險後卻步,「缺乏保障及銜接支援下,企業不太積極,產業轉化效率受限。」

有外賣平台今年6月試飛,使用無人機往來香港科學園及馬鞍山海濱送外賣。周亦樂指,市民成功點餐,理應屬「測試成功」,可進一步開拓航線並進行後續測試,其後正式應用,惟目前暫無具體時間表,部分公司長期處於測試及等待階段,外界亦難以掌握進度。

境外公司前期準備不足倉猝申請

有份參與「監管沙盒」的公司負責人亦言,公司已向民航處提交中期報告,並定期上傳統計數據,但不清楚後續詳情,「何時完成『沙盒』?交完最終報告會如何?」他續說,各公司僅可於測試期間使用大型無人機,能否在完成測試後繼續應用,尚未有定案。他認為,應訂明時間表,如測試結果理想,便正式應用;若不理想,則再作改善。

有消息人士指,「監管沙盒」涵蓋部分非傳統、體積較大的航空器,首批參與公司多曾獲民航處許可,進行較高風險的「進階操作」飛行,惟部分仍在輪候的公司,對香港空域及法規了解有限、從未在港進行相關操作,亦缺乏相關操作牌照及與政府部門的溝通,「部門不敢批也正常。」他認為,「監管沙盒」一方面有助加速發展,另一方面卻「操之過急」,部分內地及外國公司前期準備不足下倉猝申請,結果需從頭做起,進度自然受延誤。

「監管沙盒」以外,業界認為本港對低空經濟的整體認知仍有待提升。有業內人士直言,許多市民對相關技術的認識,僅限於無人機配送及匯演,技術尚未深入普及。中國香港無人機運動總會會長鄒偉傑指,內地發展低空經濟以「企業對消費者」(B2C)模式為主,但綜觀已推展的「監管沙盒」項目多為企業層面應用,與市民接觸有限,「大家不懂何謂『低空經濟』,何以應用?」

議員倡成立「低空管理局」

大灣區低空經濟聯盟於9月初向特首政策組提交《2025施政報告》建議書,聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆提倡率先推動建築、物業管理及物流3個行業的低空經濟商業應用落地。她續說,隨着無人機應用場景快速拓展,未來管理需求將大幅增加,建議政府研究成立「低空管理局」,作前瞻性規劃,「這是保障產業長期健康發展的必要舉措。」

周亦樂認為,業界確實需要跨部門的平台,如工作組可制訂「低空經濟發展藍圖」,明確長期目標、策略規劃與實施路徑,為業界提供清晰方向。他強調,藍圖不應僅停留在目標層面,需同步推出配套措施,如研發資助、培訓補貼、考核認證體系及專屬測試基地等,以降低企業測試成本,提升交流效率,確保目標「落地」。

鄒偉傑相信,「監管沙盒」已推出半年,各部門已有足夠時間掌握「低空經濟」的特性,下一步應思考香港於區域及國家層面的定位。他舉例,國家的硬件配套成熟,香港可從運作層面切入,如在金融、保險及融資等方面協助國企拓展海外市場,發揮「超級聯繫人」角色,「香港有能力做好,最重要找到合適的定位及工作。」

運輸及物流局回覆指,「發展低空經濟工作組」在保障航空和公眾安全的前提下,積極協助試點項目申請人開展測試。據工作組觀察,申請人所具經驗和規模不一,部分需較多時間準備,包括安排人手、購置設備及取得起降點的土地擁有人同意等。工作組會繼續協調各部門、業界及持份者,致力推動測試順利開展。

業界:人才培訓配套不足 限制產業推進速度

發展低空經濟,人才培訓必不可少。有業內人士直言,本港培訓配套不足,人才供應無法跟上產業推進速度,成為限制發展的關鍵。

今年7月,港府修訂《小型無人機令》和《1995年飛航(香港)令》,前者新增「丙類無人機」分類,涵蓋重量介乎25公斤至150公斤的小型無人機,讓本地可合法使用較大型的無人機,便利多元應用場景;為平衡使用安全,修訂同時要求「丙類無人機」在操作前須先獲民航處許可,並須投保1500萬元至2000萬元等,配合推動低空經濟。

僅少數專業人員取得所需牌照

然而,香港僅少數專業人員取得「丙類無人機」牌照,市場亦缺相關培訓課程。香港無人機航拍會創會人、航拍公司「Bighead」創作總監周亦樂指,民航處有培訓大綱,但擔任培訓導師須有相等資歷,如曾在其他國家取得操作25至150公斤無人機的牌照;參與「監管沙盒」項目的公司雖可自動獲配兩個丙類牌照名額,惟未見有「餘力」教班,導致市場出現空缺,「想學的人暫時無處可學。」

目前民航處認可中國等地的同等類型牌照轉換,有機構安排港人北上考牌,再回港申請換證。周亦樂指,內地考牌制度與本港考車牌相近,由培訓中心提供課程,官方單位考核及發牌。他指,內地已設數千間培訓中心,單計深圳有超過10間,配備多個考核場地。

航空顧問公司「FlightPro」總經理劉志穎亦言,本港缺少低空經濟及無人機領域的人才,「始終是個新興行業。」他指,現時與多間大學合作,將無人機課程納入大學常規教育,並多加推廣,「期望吸引青少年加入行業。」

周亦樂期望,有關部門能着重及推動本港人才培訓,否則難以應對未來大規模應用的人力需求。

記者:仇凱瑭