每日雜誌‧人物誌|走進廢墟尋找歷史痕跡 攝影師Jo用鏡頭保存城市記憶

發佈時間:08:00 2025-09-11 HKT

「希望藉廢墟攝影讓更多人知道,我們現在及曾經擁有甚麼。」廢墟攝影專頁「我城光影」版主Jo如是說。在他眼中,廢墟並非單純的荒蕪之地,而是藏有歷史線索的文化寶藏。數年間,Jo深入香港過百個廢墟,從廢棄軍營、學校到片場,用鏡頭捕捉時光留下的斑駁痕跡。他堅信,這些被時代洪流遺忘的角落,不應就此消失,「這些歷史章節,香港人不該遺忘的。」他希望透過作品,喚醒大眾對昔日香港的回憶,也讓新世代有機會一窺前人的生活樣貌,進而推動社會對廢墟的討論——是保育,還是發展。

「在廢墟能找到一些家具、一張獎狀或一枚英勇勳章,你才會發覺香港曾經有軍人,有人因為其英勇事跡,獲英女皇頒發勳章」。娓娓道來的背後,是Jo每次拍攝前的充足準備。他平日習慣在乘車時觀察沿途建築,留意哪些樓宇燈火熄滅,也會翻查新聞,追蹤即將清拆的地點。

測量緣起 拍廢墟樂趣一發不可收

2014年,Jo因土地測量工作來到皇后山,偶然走進荒廢的軍營,從此與廢墟攝影結下不解之緣。他笑說,當時只顧埋頭苦幹,用手機隨手拍了幾張照片,直到許久後才驚覺,那處竟是本地的「文化寶藏」。該次經歷讓他開始反思:如果沒有人記錄,像皇后山軍營這樣的歷史建築,終將在清拆與重建中徹底消逝,「香港文化將少了一個章節,而這個章節,我相信是香港人不能遺忘的。」

至今,Jo已走訪本港過百個廢棄地點,涵蓋軍營、學校、戲院、片場及老人院等。因工作關係,他亦曾進入海洋公園,拍攝到荒廢數年的「越礦飛車」與「滑浪飛船」。他無奈說,小時候曾經坐過的遊樂設施,如今靜靜停擺,因零件老化無法再運行,「那種感覺完全不一樣,會覺得很多事時過境遷,所有東西都已經不同了。再回想從小時候到現在的變遷,那種反差令我反思,人是需要活在當下、珍惜當下。」

然而,攝影過程並非一帆風順,即使進入廢墟,也可能「食白果」,甚至涉法律及安全風險。Jo回憶,有次在廢棄泳池拍攝時不慎絆倒,左腳血流不止,需到醫院縫針。

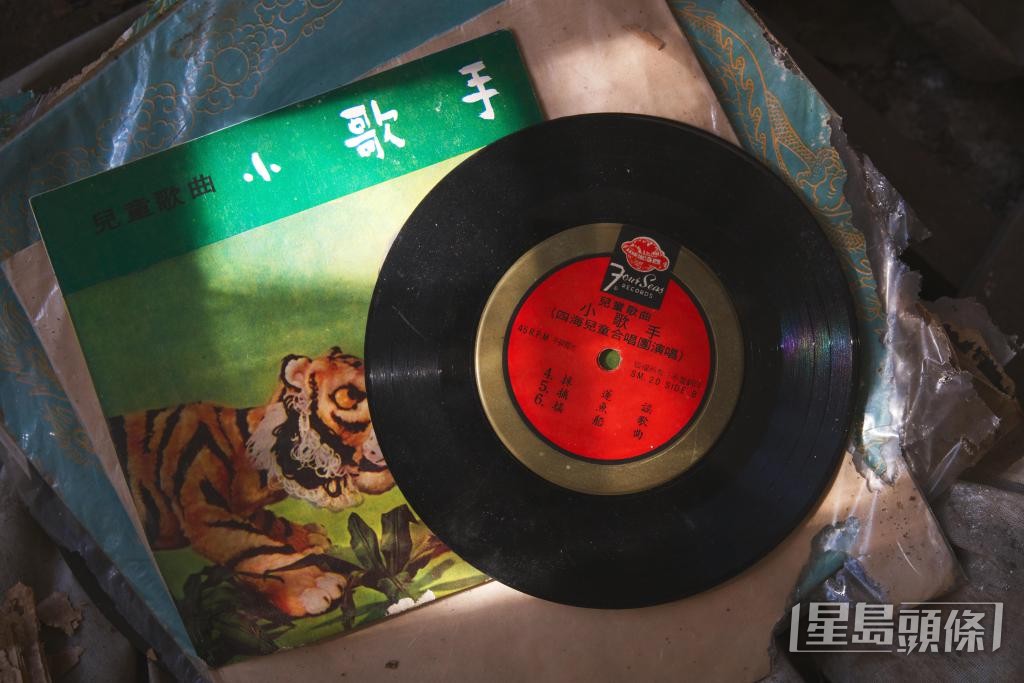

他說,廢墟攝影的樂趣在於尋找歷史留下的蛛絲馬跡——一張塵封的雪糕盒、一枚英勇勳章、一件婚紗,都可能揭示一個家庭,甚至一個時代的故事。

他分享,曾在某間廢棄住宅發現兩套保存完好的婚紗與伴娘裙,「婚紗在當時是很貴重的,許多人會在婚禮後留下作紀念。」他利用黃昏的自然光,將婚紗擺放在窗邊拍攝,夕陽餘暉灑在潔白的婚紗上,畫面動人。他強調,廢墟攝影不只有靈異元素,也能展現事物本身的美態。

邵逸夫專用沙發見證電影黃金時代

Jo的作品中亦不乏見證香港電影黃金時代的珍貴紀錄。例如,他在邵氏片場的電影院裏,發現當年邵逸夫和方逸華夫婦用來監督電影拍攝成果的空間。最特別的是,電影院右上角設有兩張漂亮的「私人專用」沙發,旁邊還有一部直線電話及電話表,「可以直接撥給邵氏任何一個部門的主管。」

Jo坦言,廢墟攝影改變了他看待香港歷史的角度,「以前看歷史就是揭開書本看文字」,但現在會更細心留意香港的歷史。至於如何解讀物件背後的故事,他則感謝身邊擅長考據歷史的朋友與攝影同好,協助辨認物件的背景,例如透過分析燒煤的熨斗,發現是只有當時有錢人才能使用的產物。他說,唯有這樣追查,才能逐漸拼湊出屋主的故事,「原來香港有些人的背景,是要這樣查下去,才會了解。」

他認為,廢墟的存在值得社會討論,「有些人說它沒用,應該拆掉;但我覺得至少要先討論,才決定是保留還是重建。」正因如此,他開設專頁「我城光影」,希望透過廢墟攝影,在社會上引發一些討論,重新思考香港城市發展的方向。

別人當「尋寶場」 他堅持「只拍不拿」

Jo的作品更新不算頻密。他解釋指,多數只會在地點被清拆後才公開,亦不會主動透露廢墟位置,以免引來破壞。比起追求粉絲數量,他更在乎如何呈現照片,「想要表達這個地方,我不是要求快,我是要求味道,想慢慢再尋找怎樣表達這張照片,之後才會釋出。」

他不諱言,廢墟攝影圈中也存在名利之爭。有人將廢墟當成「尋寶場」,搜刮舊金幣、家具再轉賣牟利,但他堅持「只拍不拿」。

他稱曾與同伴討論過是否要取走廢墟裏的物件。他理解,有些珍貴的物品若不帶走,最終或只會被送往堆填區,因而對此持開放態度。然而,他個人仍堅持原則,只透過鏡頭留下紀錄,讓這些物件得以被看見。

對於還能拍多久,Jo說廢墟就像潮汐,「有時突然漲潮,多了新荒廢的地方;有時退潮,沒甚麼可拍,就整理舊作。」在香港這座不斷變動的城市裏,他相信永遠不缺素材。

「我只是單純喜歡拍漂亮的東西,喜歡留下紀錄。」Jo說。隨着他每按下一次快門,被人遺忘的香港廢墟,再次回到大眾眼前。

讓廢墟見證愛情 秘密求婚娶妻歸

對Jo來說,廢墟攝影不僅是興趣,更與他人生中的重要時刻緊密相連。因工作意外開啟廢墟攝影之路,數年後,他亦選擇在廢墟向女友求婚,讓那裏成為他們愛情的見證。

Jo回憶道,由於太太從未去過廢墟,因此決定策劃一場獨特的求婚。當天正值聖誕假期,他帶太太到一處廢墟,拿出精心準備的心形禮盒,謊稱是遲來的聖誕禮物,想給她一個驚喜。

太太打開禮盒,發現裏面裝滿了紙星星,而在星星下方,則是一枚求婚戒指。「她當時開心得不停地哭。」Jo笑着說。

他親暱地稱太太為自己的「燈童」,兩人曾一起探索過不少廢墟,包括在昏暗的邵氏片場,他穿梭於每個角落取景拍攝,而太太則負責打燈補光,協助他完成拍攝。

Jo坦言,除了太太,只有少數家人知道他有廢墟攝影的嗜好,「他們都很支持我用這種方式記錄香港。」除了廢墟,他閒暇時也會拍攝記錄神功戲等傳統文化,甚至是可愛的貓咪。

記者:潘明卉