2025諾貝爾獎|今頒化學獎預測聚焦「三大領域」 2華人呼聲高

發佈時間:15:20 2025-10-08 HKT

2025年諾貝爾化學獎得獎者是京都大學教授北川進(Susumu Kitagawa)、澳洲墨爾本大學教授羅布森(Richard Robson)及美國加州大學柏克萊分校教授亞吉(Omar Yaghi)。他們憑金屬有機骨架研究而獲獎。

相關新聞:2025諾貝爾獎|今頒化學獎預測聚焦「三大領域」 2華人呼聲高

較早前,學界預測得獎者或焦點集中在細胞內生物分子凝聚體、可持續能源電池技術,以及單原子催化劑等三大領域。其中,中國科學院大連化學物理研究所院士張濤因開創單原子催化研究,有望成為史上首位摘下諾貝爾化學獎的中國本土學者。

根據《Chemistry World》和《Clarivate》,國際資訊機構Clarivate今年公布的「2025年引文桂冠獎」(Citation Laureates,諾貝爾獎得主預測),共有22名學者入選,其中5人來自化學領域,他們的研究在全球引用次數超過2000次,屬於全球論文前0.02%的頂尖成果,過去已有83位獲選者最終奪下諾貝爾獎,預測準確度極高。

張濤:單原子催化研究

中國科學院大連化學物理研究所張濤則是首次入選的中國本土「引文桂冠獎」得主。他首創「單原子催化」概念,成功在原子層級精準控制反應活性中心,使催化反應的效率與選擇性大幅提升。張濤受訪時表示,這一榮譽代表中國科學研究的國際影響力日益增強,未來希望將人工智慧與催化技術結合,推動全球綠色化學與新能源產業發展。

Clarivate分析,中國內地在2024年於G20國家中科研產出居首,論文發表量達90萬篇,為2015年的3倍,顯示中國科研實力迅速崛起。

翁啟惠:可程式化醣分子合成

另一位長年被看好的熱門人選是現任美國史克里普斯研究所的生化學家翁啟惠(Chi-Huey Wong),他開發的可程式化醣分子合成技術與酵素法,徹底改變了醣生物學與疫苗研發。翁啟惠已多次獲得國際重要獎項,包括沃爾夫獎與英國皇家化學學會羅伯特•羅賓森獎。他去年也是熱門人選。

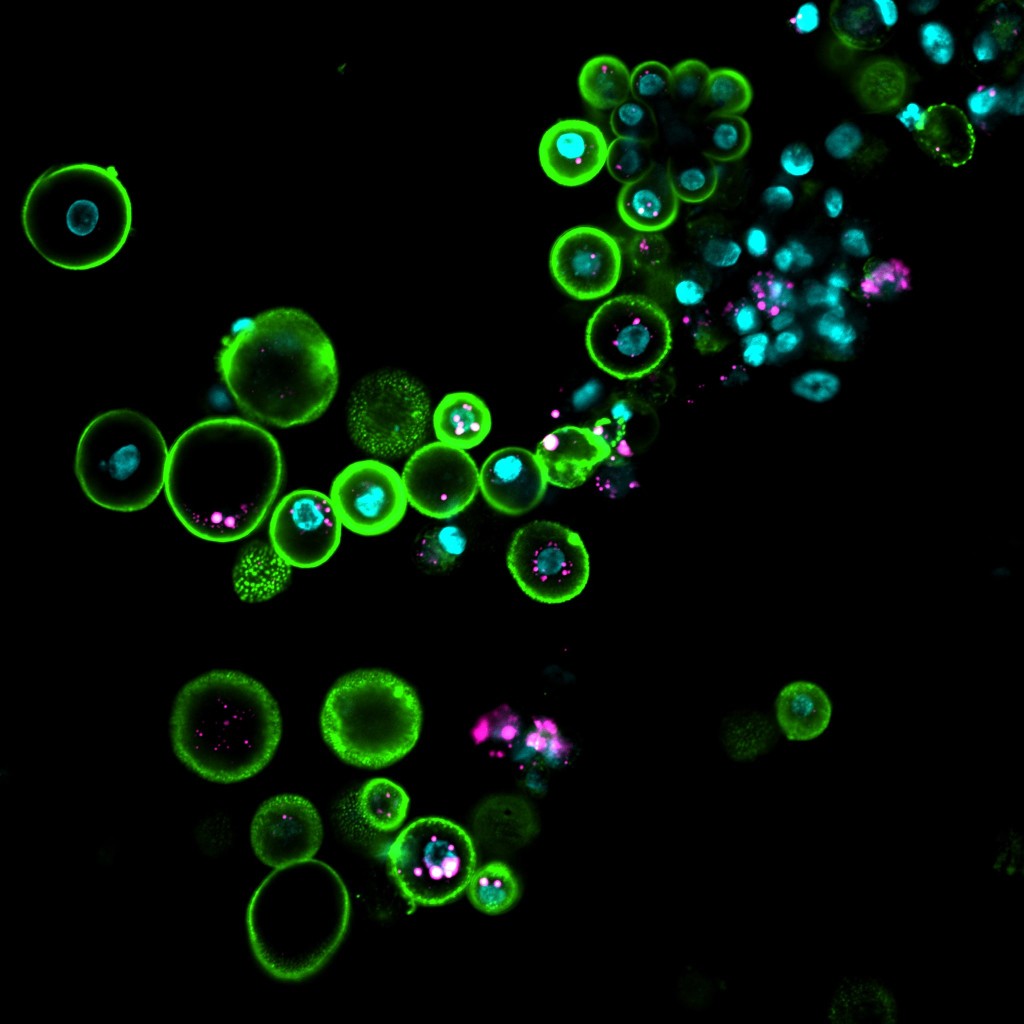

細胞自發「液液相分離」

其他入選者包括美國普林斯頓大學的布蘭溫(Clifford Brangwynne)、德國馬克斯普朗克分子細胞生物學與遺傳學研究所的海曼(Anthony Hyman),以及美國德州大學西南醫學中心生物化學家羅森(Michael Rosen),因揭示細胞內無膜結構「液液相分離」(LLPS)的運作機制而備受矚目。三人透過跨領域研究,證明細胞能在沒有膜的情況下組織生化反應,開啟全新的細胞化學與疾病研究方向,對神經退化與癌症理解產生深遠影響。

聚合物綠色電池減少污染

另一位焦點人物是法國學者塔拉斯孔(Jean-Marie Tarascon),長年致力於可持續電池與能源轉換技術,被譽為「綠色電池之父」。他開發出以聚合物取代液態電解質的薄型鋰電池,大幅提升安全性並減少污染,為能源永續奠定重要基礎。

除了Clarivate的名單外,美國化學學會旗下的《Chemical & Engineering News》(C&EN)與《ChemistryViews》雜誌也舉辦年度預測活動。《C&EN》在10月1日舉行線上研討會,邀請多國專家預測獲獎人選,結果由開發肥胖與糖尿病治療藥物「GLP-1受體類似物」的團隊拔得頭籌。

美國學者哈貝納(Joel Habener)、莫伊索夫(Svetlana Mojsov)與霍爾斯特(Jens Holst)被認為極有可能憑藉對代謝疾病藥物的貢獻奪獎,該團隊去年剛獲得有「諾貝爾前哨」之稱的拉斯克獎(Lasker Award)。

此外,美國加州大學柏克萊分校教授亞吉(Omar Yaghi)也名列多份預測榜單。他開創的「網狀化學(reticular chemistry)」催生了金屬有機骨架(MOF)與共價有機骨架(COF)材料,廣泛應用於碳捕捉、水資源回收與清潔能源領域,對綠色化學貢獻深遠。

有專家指出,今年化學獎可能在「生命科學」與「材料科學」之間抉擇。一方代表生化學的突破,另一方則象徵綠色科技與可持續發展的重要進展。