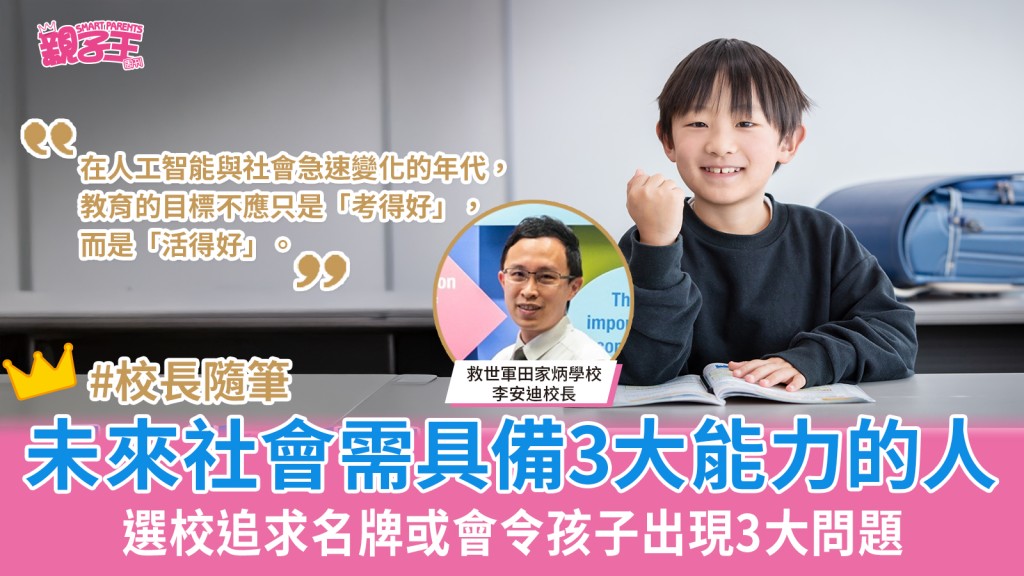

選校追求名牌或會令孩子出現3大問題 未來社會需具備3大能力的人非要考試高手︳李安迪校長隨筆

發佈時間:22:21 2025-10-15 HKT

當今家長為子女選擇升讀小學或中學時,普遍抱持一種「名校至上」的心態。他們傾向選擇學術成績卓越、升學率高、家長群口碑良好的學校,期望孩子能在競爭激烈的教育環境中脫穎而出。然而,這種心態雖然出於對孩子未來的關心,卻可能忽略了孩子的真正需要,甚至對其成長造成長遠影響。

主流心態的特徵與問題

現今家長選校的主流心態可歸納為以下幾點:

- 追求名牌學校:家長普遍認為名校代表優質教育、良好人脈及未來成功的保證。

- 重視學術成績:學校的公開試成績、升學率成為選校的主要指標。

- 忽略孩子個性與興趣:選校時較少考慮孩子的性格、學習風格或興趣發展。

這種心態可能導致以下問題:

- 孩子壓力過大:在高壓的學術環境中,孩子可能因無法達到期望而感到焦慮、自我懷疑。

- 缺乏自主學習動機:過度依賴外在成績導向,孩子可能失去對學習的熱情。

- 忽略多元發展:藝術、體育、創意等非學術領域常被忽視,限制了孩子的全面成長。

例如,有家長堅持讓性格內向、喜歡繪畫的孩子入讀一所以數理見長的名校,結果孩子在學業上屢屢受挫,情緒低落,最終需要轉校才能重新建立自信。

人工智能時代的挑戰與機遇

在人工智能急速發展的年代,未來社會所需的人才不再只是考試高手,而是具備以下能力的人:

- 批判性思維與創造力:AI能處理大量資訊,但人類的獨特價值在於思考與創新。

- 溝通與協作能力:跨領域合作將成為常態,良好的人際互動能力至關重要。

- 自我學習與適應能力:科技日新月異,持續學習與快速適應成為生存關鍵。

因此,家長在選擇學校時,應考慮學校是否具備以下特質:

- 重視全人教育:不止追求學術成績,也關注品格、情緒、社交等方面的培育。

- 鼓勵探索與創新:提供多元課程與活動,讓孩子有機會發掘興趣與潛能。

- 培養自主學習能力:透過項目式學習、跨學科教學等方式,培養孩子的主動性與解難能力。

- 科技素養教育:教授基本編程、AI倫理等內容,讓孩子理解科技的本質與影響。

例如,有學校推行「設計思維」課程,讓學生針對社會問題提出創新解決方案,過程中不但提升了批判思維,也培養了團隊合作與表達能力,這些都是未來社會需要的素質。

家長的角色與轉變

家長在選校時,應從「孩子需要甚麼」出發,而非「社會認為甚麼好」。每個孩子都是獨特的個體,適合的學習環境不一定是最有名的,而是最能啟發他們潛能的。

建議家長:

- 與孩子深入溝通,了解他們的興趣與性格。

- 參觀學校,觀察教學氛圍與師生互動。

- 不盲目追求排名,而是尋找能培育孩子成為「未來準備好的人」的學校。

在人工智能與社會急速變化的年代,教育的目標不應只是「考得好」,而是「活得好」。家長若能跳出名校迷思,以孩子的長遠發展為本,選擇真正適合的學校,才能讓孩子在未來的世界中自信、快樂地成長。

李安迪 救世軍田家炳學校校長

從事教育事業18年。致力推動創新教育、學校課程及學教變革,於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗;在學校開展不同的創新教育計畫,使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

相關文章︳睡眠時大腦做「記憶鞏固」睡不夠這兩方面能力較差!4個方法確保孩子充足睡眠︳李安迪校長隨筆

相關文章︳生成式人工智能迅速發展對孩子3大正面與負面影響 家長應對4大策略︳李安迪校長隨筆

相關文章︳創意人才的培育土壤 矽谷如何影響學校教育?矽谷經驗啟發香港3方面︳李安迪校長隨筆

相關文章︳書展給我們的啟示 5個方法在生活中培養孩子的閱讀習慣︳李安迪校長隨筆