小學科學科│銜接初中支樁打得更穩固 聖公會聖西門呂明才中學設實驗基地STEAMLab做研究

發佈時間:07:15 2025-08-18 HKT

小學科學科︳世事環環相扣,雖然常識科分拆是小學的事,卻不能忽略對中學的深遠影響,聖公會聖西門呂明才中學(下稱呂明才)悉力推行STEAM教育,更設立「STEAM學生領袖」小組作重點培育,面對常識科變革,湯皓勛校長表示歡迎。「中學課程早就分野人文學科如公經社、歷史、中史、地理,而科學科就有耳熟能詳的物理、化學、生物,依據多年老師的教學反映,都有感過往高小的常識科,跟初中課程未能順利銜接,始終兩者有很大分別。」擅長課程設計的湯校長,認為小學生能早日接觸科學及人文科,打好基礎絕對是好事。「所謂支樁打得早,相信能打得更穩固。」

實驗能落實知識

不少教育界人士也認為分拆後的科學科,更具中學課程的雛型。「過往常識科的實驗探究少,就算宏觀看內地教育方向,也是考試主導,實驗少做,學生參與度低。」誠如湯校長所言,科學科講求實驗探究,他喜見小學科學科的課程框架加入了更多的實驗建議。「比如小二的種綠豆,不要看輕這個簡單易做的小實驗,它正正實踐了一個植物生長週期,由落籽、培育至成果,過程講究陽光、空氣和水的配合,就算種植失敗,也可以探究是落水不足還是過多?陽光不夠?同時還可詮釋生死教育,情理兼備。」能為學生培養學習動機,做到學教評一致,湯校長認為理科應該考得更好。「評估框架建議不應將評估方式局限於紙筆評估,特別是小一及小二,個人認為這是好的方向,可以改為計平時分、製作科學筆記、合作評估等,讓學生建構自己的科學世界及知識。」

課程改革,家長着眼點皆在子女身上,湯校長認為於老師角度也大為有利。 「小學向來較少專科專教,但科學科與人文科的設立,小學必然要聘請主修科學或相關學系的老師,甚至人文科相信都有需要招聘主修歷史的老師,長遠連中學生的生涯規劃也有正面影響,不要再說『讀歷史 / 文科無用』,其實各有各用場。」湯校長補充專科專教,老師真正發揮所長,甚至能幫學校定位,到頭來獲益的都是學生。

下白泥戶外學習中心

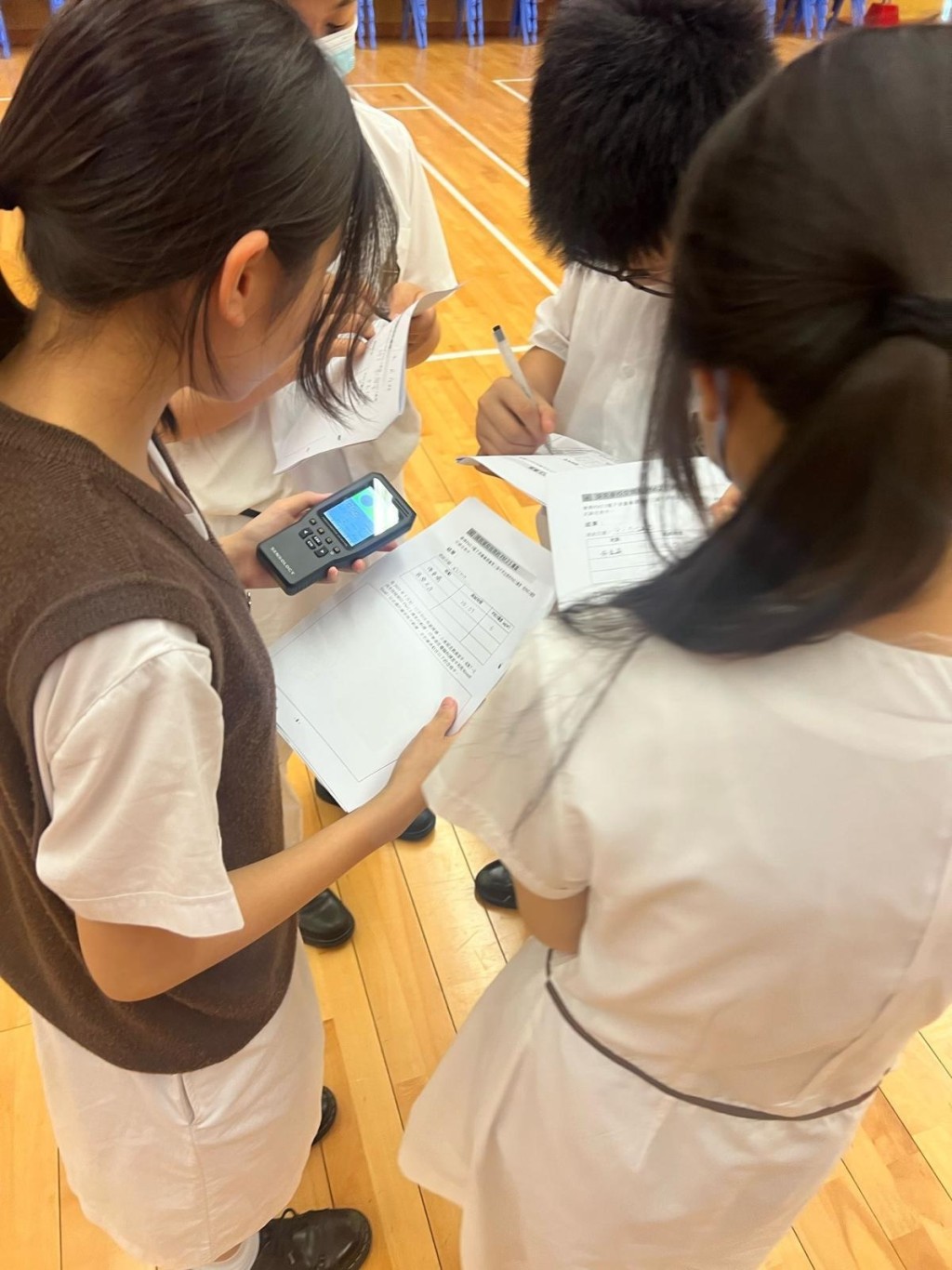

相比小學,中學的STEAM發展可說更多元化。呂明才於各級都有重點課程,如F.1每年3月會到學校位於下白泥的戶外學習中心,學習基礎科學與科技知識,這一切是源於湯校長與下白泥村村長結緣。「村長是位熱愛自然環境的人,心願是跟學校合作,將可持續發展與環保意識傳承,保育下白泥紅樹林一帶的瀕臨絕種生物、植物,如彈塗魚、招潮蟹和馬蹄蟹,當然還有紅樹林這片珍貴濕地,於是向村長提出讓學生來『上課』的意念,共同承擔保護生態環境的責任。」走到戶外上課,實則學習甚麼?「下白泥位於鹹淡水交界,F.1同學拿着儀器去量度水的酸鹼度,從而得知鹹、淡水定義。」此外,學生更投入保育泥灘工作,幫忙清除大米草。「大米草屬外來入侵物種,生長速度迅速,嚴重影響下白泥正常植物及馬蹄蟹生長空間,村長試過利用機器清除但效用不大,同學親手幫忙除草,為保護生態環境出一分力。」

呂明才的學生,每年會去下白泥三次,分別是F.1、F.4,以及一批由F.3至F.5學生組成的「明日領袖」,帶領來自屯門、元朗及天水圍共12所小學的學生去體驗F.1課程。「近來我們有新的學習點,就是於沙地養殖黑水虻,牠有一種特性就是『食』廚餘。」眾所周知,下白泥遊人眾多,團體廢物也甚多,而黑水虻竟然愛吃廚餘如雞翼骨、蘋果芯等,對清潔泥灘起着重大作用。「學生不止學習黑水虻的生態和重要性,也學習培養黑水虻,並觀察其生長過程。」

設STEAM Lab做研究

呂明才另一科學實驗基地,是校內的STEAM Lab,內分為多個區域,如創藝區是放置多部3D打印機及鐳射切割機與學生發明的作品,探究學習區是培訓學生的創意、解難能力。「F1.至F.3同學有機會在STEAM Lab上課,學校邀請陳嘉倫博士成為駐校科學家,他是一位擁有多項專利發明的科學家,最近與學生探究及分享其專利發明『中藥面膜』呢。(女同學一定特別開心)係呀係呀!(笑)」湯校長形容這些饒有創意又有趣的研究,就算本來對科學科沒有太多熱忱的學生,都會備受吸引。「同學有感實驗不是想像中艱澀難明,自然會投入嘗試。」

走一趟下白泥甚至跟陳博士一起做研究,或是參加校外不同的比賽,科學領域統籌主任冼主任表示:「老師眼見學生成績有進步,自然也落力,敢說我們的科學團隊是非常團結積極,而同學每次去完下白泥,團隊的凝聚力都大為提升,亦是我最樂於見到的畫面。」

文:劉佩樺 圖:受訪者提供

相關文章︳小學科學科│初小遊戲式實驗引起學生興趣 保良局陳南昌夫人小學自製16本校本教材提早部署