日漸消失的街頭文物|開卷樂

發佈時間:12:30 2025-11-10 HKT

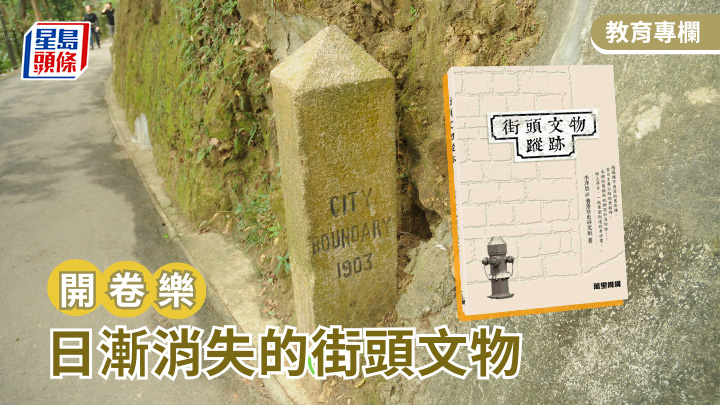

由香港歷史研究社創辦人李澤恩所撰的《街頭文物蹤跡》,後半部分記錄了界石、郵筒、電話亭等日漸稀少的街頭設施。這些常見設施面臨消失的命運,本書提醒公眾關注它們的歷史價值。

在路上常見的界石是劃分土地界線的石碑,外觀低調,卻是見證香港歷史的重要信物。界石遍布港九新界,維多利亞城和九龍水塘的界石尤其適合行山人士探索,長洲、新九龍、赤柱、九龍城等地亦有界石的足跡。

當中最具歷史價值的,是香港在1899年簽訂《香港英新租界合同》後,為劃分英界與華界的土地管轄範圍而豎立的新界中英邊境界石系列。全系列共有20塊以花崗石刻鑿的方柱石碑來標示的界石,由沙頭角延伸至蓮麻坑深圳河,但如今已難以全數尋獲。

香港界石亦為保障外籍人士居留權而設立。香港夏日天氣悶熱潮濕,訪港的歐籍人士難以適應。因此,香港在1919年立法通過《長洲(居所)條例》,豎立了15塊界石劃分長洲南面的山區,僅准歐籍人士居住。此條例於1946年取消,現存相關界石共11塊。

香港郵政局是香港最早設立的政府部門之一。為了滿足當時市民及商行的通訊需求,郵政局陸續在各地增設郵局,以及紅色圓柱形英式郵筒。現今香港仍有7款源於英式的綠色郵筒,包括中環皇后像廣場唯一的橢圓柱形郵筒。這些郵筒設計多樣,筒身鑄有代表君主徽號的精美花紋,底部附有廠銘。至今,香港的郵筒數量多不勝數。一般的郵筒設計以綠色的方箱形為最常見,而在香港郊區,更能發現木及鐵皮的香港製郵筒。

同樣是從英國引入的「K6」型公用電話亭以生鐵鑄造,雖內有固網電話,但現時普遍只用作商場裝飾,僅存膠板方盒形電話亭。隨着手提電話普及,電話亭亦難逃消失的命運。

煤氣燈柱和舊式配電箱等街頭設施,亦在香港歷史中扮演重要角色,照亮街道並供應電力。然而,隨着科技進步,這些設施已完成歷史使命,逐步進入榮休階段。在它們還未完全消失之前,通過書籍可保存和認識這些歷史符號。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時,港台第二台播出。

文章刊於《星島日報》11月7日教育版專欄「閱讀角度」