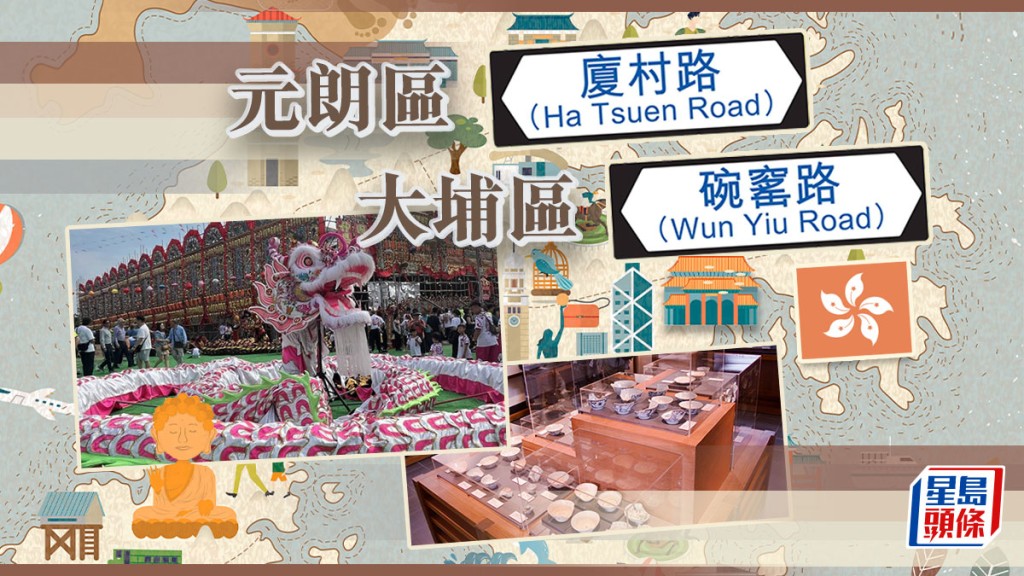

街道故事|元朗區廈村路 大埔區碗窰路

發佈時間:14:00 2025-08-21 HKT

廈村路(Ha Tsuen Road)

- 地區:元朗區

- 起點:田廈路新屋村及舊李屋村之間

- 終點:港深西部公路廈村交匯處

廈村路其實並非原來廈村核心位置的道路,而是港深西部通道通車後,為了讓廈村附近一帶村落可以更方便連接高速公路而開發出來的道路,原先這裏只是通往寺廟的無命名道路,村民稱為木人巷。時至今日,附近仍有士多以此俗稱命名。後來,道路開發,這裏就命名為廈村路。廈村村民傳統使用沒有一點的「厦」字,不過由於在繁體中文中,有一點的「廈」為正字,故此香港政府和村外人多使用「廈」字進行表述。

廈村共有四圍十三村

南陽的鄧符協在1103年遷居至今天錦田,並創辦力瀛書院,讀書講學,其子弟分散東莞各地。其中,錦田鄧氏九世祖鄧洪惠與鄧洪贄兄弟見廈村地方廣闊又近海,十分方便,便定居於此。有時我們看到地圖稱廈村為廈村市,是因為昔日當地與元朗舊墟一樣也是清代時期元朗與屯門一帶鄉民的墟鎮,逢一四七為墟期,因廈村直通后海灣,當時往返廣州佛山,十分方便,使廈村村民經濟變得十分有實力。

和其他鄧氏聚居的社區一樣,廈村其實不是一條村,而是一個以鄧氏為核心的大鄉村,共有四圍十三村,他們彼此之間通過友恭堂祠堂與鄉約,組成鄉村社區網絡,共同籌組社區宗教與宗族活動。

元朗廈村附近的沙江天后古廟,是廈村人一帶的主要廟宇。此廟原先是供奉沙江媽,後來廈村鄧氏為了在遷界後,象徵自己得到朝廷的認可,於是將廟宇改為供奉天后,因為天后是清朝官方接受的神明。這也反映了較有教育水平的大宗族,如何藉着這段文化與中央的文化制度連接,教化當地的鄉民。

錦田鄧氏築了不少書院和古廟:

十年一屆太平清醮

廈村鄉每10年舉行一次太平清醮,邀請青松觀承壇,採用的是全真派儀式,場面壯觀,經常會有數十名經生唸經或行朝的習俗。這裏的太平清醮一般舉行的是5日6夜,會在村內空地製作一個可容納6000人的大戲棚,場面十分精彩,值得市民入場觀賞神功戲及欣賞各種非遺習俗。

很多時候,我們以為道路是基於接近某一地方而命名,但廈村路的故事告訴我們,近年不少新落成道路反而和該地方距離甚遠,然而由於該著名地點仍未用作道路命名,故巧合地利用,正因為如此,可以勾起我們對這些歷史悠久的鄉村與社區重新地了解。

碗窰路(Wun Yiu Road)

- 地區:大埔區

- 起點:達運道

- 終點:打鐵屻外盡頭路

大埔有一條道路——碗窰路,可以證明並分享香港在歷朝歷代對工業發展的貢獻。現時大埔有一條村落名為碗窰村,內部被考古發現有一個完整的窰址。

清朝中後期陶瓷產業具規模

在1990年代,考古學家發現內裏有十分完整的陶瓷製作工序遺址,是一個完整的作坊。據文獻記載,明代的地方氏族在大埔一帶經營窰場,製作青花瓷器。及後康熙遷界令之後,朝廷允許粵東客家人到新安縣定居,南遷至大埔的客家馬氏族人,開始向泰亨文氏購買窰場。

至清朝中後期,碗窰村的陶瓷產業已具相當規模,產品行銷至江門一帶。不過,20世紀初,中國其他沿海窰場有廉價產品競爭,相關行業在香港便逐漸式微。在碗窰遺址附近有十鄉,包括荔枝山、桃源洞、上碗窰、下碗窰、張屋地、新屋家、半山洲、元墩下、燕岩及打鐵屻,其中在上村,有一座全港唯一的樊仙廟。古廟的牌匾上刻有「乾隆庚戌年」(1790年)字眼,大約可判斷該廟歷史至今有200多年,自19世紀以來先後重修超過5次。

碗窰博物館展示港陶瓷歷史

樊仙是何人?樊仙其實是陶瓷業的行業神,是廣東才會奉祀的神明,相傳樊仙有三兄弟,曾經與魯班比試製作陶瓷,並取勝,故被奉為仙。每年農曆5月16日為其誕辰。村民昔日每年都會舉行樊仙誕,有木偶戲表演,後與關帝誕合併,又曾上演粵劇神功戲酬神,更會邀請神明出巡碗窰各鄉。可是,在1980年代後因財政考慮,取消了演戲酬神的安排。

樊仙廟是法定古蹟,其周邊的窰場遺址亦是法定古蹟,而廟側已廢棄的公立學校被改建為碗窰博物館,展示遺址發掘出來的陶器,通過展示,成為大家認識鴉片戰爭以前香港工業發展的憑藉。香港故宮文化博物館的常設展廳裏,少有地連結香港與中國傳統文化的展示,就是來自碗窰的故事,藉此介紹陶瓷的銷售,看見香港和沿海城市,甚至是中國與世界陶瓷貿易的歷史。

現在不少市民,甚至大埔的居民,可能對昔日存在窰場的故事並不了解,但原來這個故事展示了從細小的香港鄉村歷史,可以細緻地看到中國文化與社會發展。

文:香港教育大學中國語言學系助理教授羅樂然博士

本文摘自香港電台文教組節目《老細一齊嚟》,由鍾傑良及客席主持。

圖:星島圖片庫、古物古蹟辦事處網頁、網上圖片

相關資料: