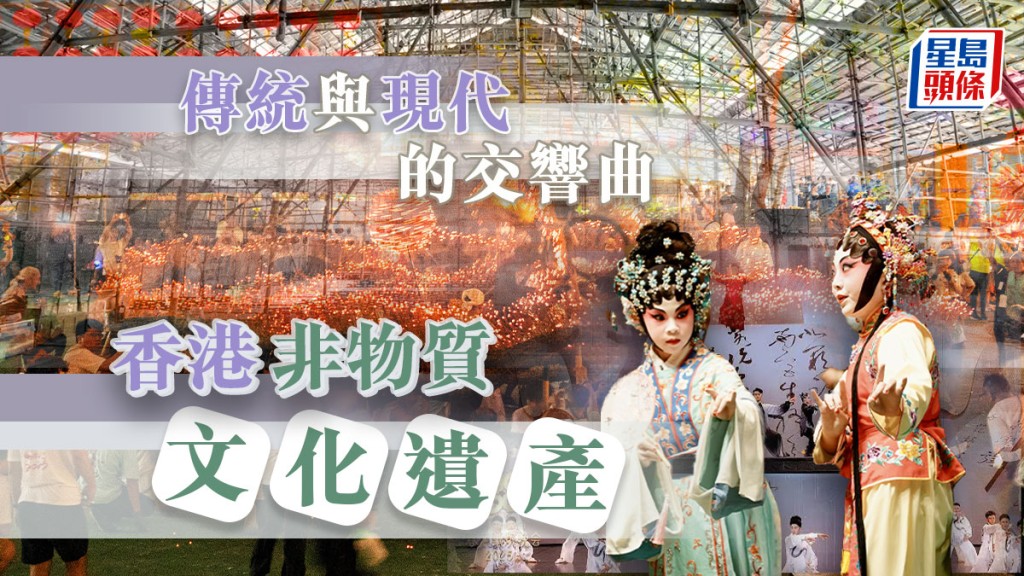

香港非物質文化遺產 傳統與現代的交響曲|公民視野

發佈時間:14:00 2025-03-15 HKT

公民視點

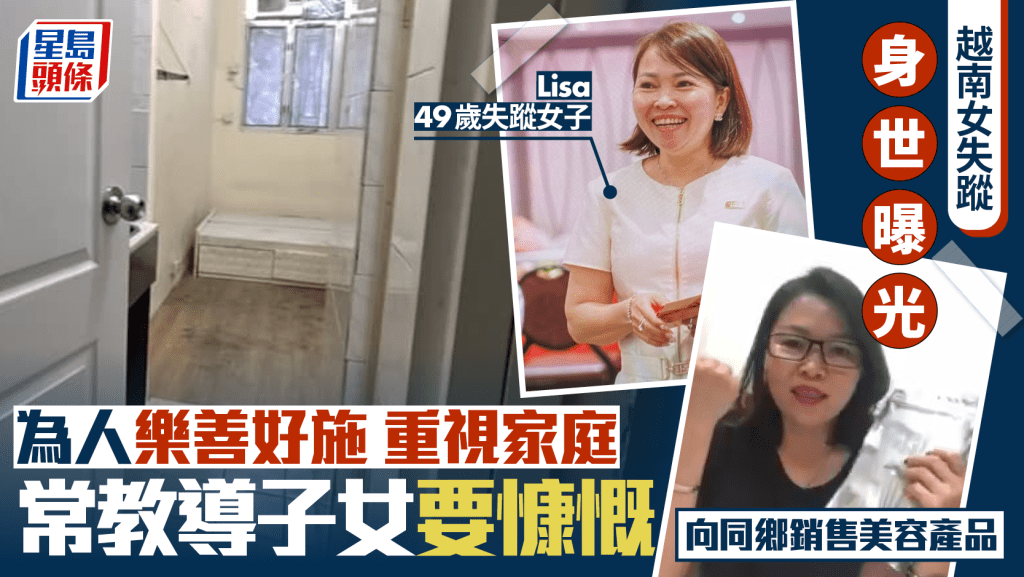

香港是一個中西文化交融的城市,其非物質文化遺產是多元文化、歷史傳承和現代發展的縮影。這些文化資產不僅展現了香港的歷史軌跡,更成為市民日常生活中不可或缺的一部分。在全球化進程加速的今天,香港非物質文化遺產辦事處於去年報道指出,香港的非物質文化遺產扮演着重要的角色,不僅保留了獨特的地方特色,還促進了文化的國際交流。

香港非物質文化遺產代表作名錄:

傳承文化及身份認同

香港的非物質文化遺產涵蓋了多個範疇,例如傳統節慶習俗、表演藝術、語言方言及傳統手工藝等。在這些非物質遺產中,最廣為人知的包括舞火龍、中秋燈籠製作、糖畫藝術及製作茶果的技藝。以舞火龍為例,這一傳統始於20世紀初的大坑村,每年中秋期間,村民舞動巨大的稻草火龍穿梭於街巷之間,祈求平安和豐收。這項傳統儀式不僅吸引了本地和海外遊客的參與,還被列入國家級非物質文化遺產名錄,成為香港文化的象徵之一(香港文化博物館,2023)。

語言與方言也是香港非物質文化遺產的重要組成部分。粵語作為香港的主要語言之一,不僅是一種溝通工具,更是本地文化和身份認同的核心。粵語具有獨特的九聲六調系統,其發音細膩多變,與香港的流行音樂、電影和戲劇等文化產物緊密相連。然而,隨着普通話和英語的普及,粵語在年輕一代中的使用逐漸減少,特別是在學校教育中,粵語的地位正面臨挑戰。

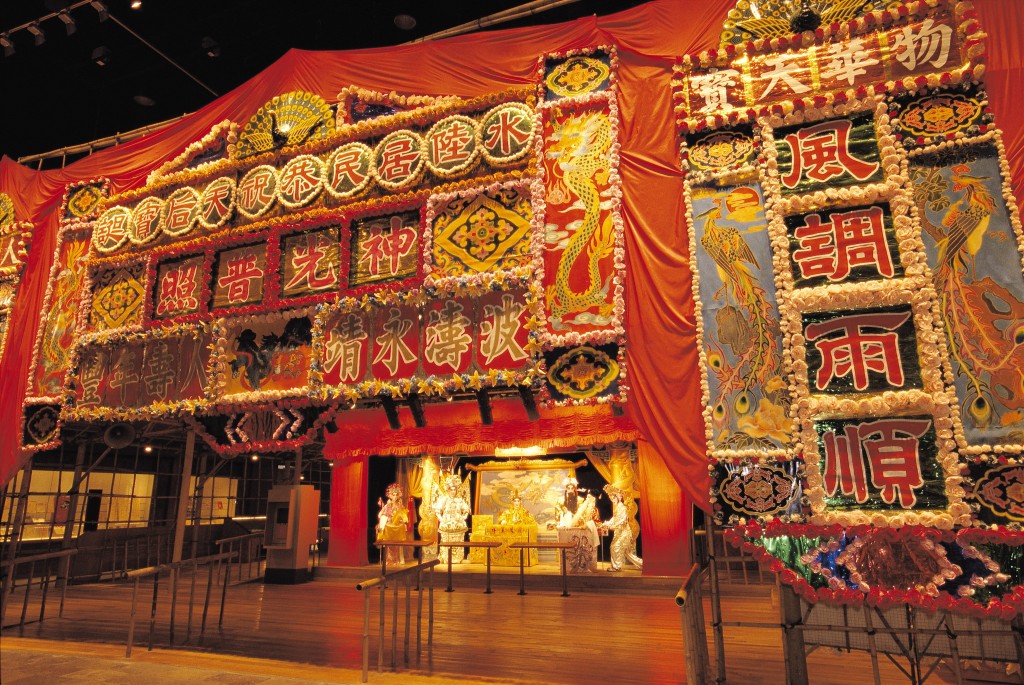

此外,表演藝術如粵劇也在香港的非物質文化遺產中佔有重要地位。粵劇是以粵語表演的南方傳統劇種,涵蓋唱腔、排場、神功戲、粵曲演唱及粵劇音樂等多個重要元素。這一傳統表演藝術不僅體現了粵語地區的語言魅力,也將傳統故事和地方文化融入戲劇表演中。值得一提的是,經由廣東、香港及澳門三地共同申報,粵劇於2009年被聯合國教科文組織列入聯合國教育、科學及文化組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》。這一國際認可進一步強調了粵劇在全球文化遺產中的地位。

相關文章:守護文化安全 傳承非物質文化遺產

保存技藝亦滿足現代社會

然而,隨着觀眾群體的老化和流行文化的衝擊,粵劇的受眾逐漸減少。為了讓這門藝術重新煥發生機,業界推出了多種創新舉措,包括在劇目中融入現代元素,以及舉辦適合年輕觀眾的戶外表演和互動活動,讓更多人了解粵劇的藝術價值。隨着科技發展和生活方式的改變,不少非物質文化遺產正面臨着消失的危機。例如,竹棚搭建技術作為一種傳統建築技藝,雖然曾是香港建設的重要方式,但其需求已大幅減少。因此,如何在保留傳統技藝的同時滿足現代社會的需求,是文化保育的重要課題。

為了保護這些非物質文化遺產,香港政府和社區共同努力,採取了一系列措施,例如設立非物質文化遺產辦事處,推動文化教育及舉辦巡迴展覽,讓更多市民有機會了解本地的非物質文化遺產。同時,香港還積極利用數碼化技術,記錄和保存這些寶貴的文化資產。例如,通過線上展覽和紀錄片,展示傳統技藝的歷史背景和現代應用,這不僅提高了文化遺產的可見度,也吸引了更多人關注文化保育的重要性(香港非物質文化遺產資料庫,2023)。

央視春晚《筆走龍蛇》表演環節:

公民思考

面對非物質文化遺產的保護與發展,我們應如何在現代化的浪潮中保存這些珍貴的文化資產?

- 我們如何將非物質文化遺產融入現代生活,使其更具吸引力和實用價值?

- 我們應該如何借助數碼技術,記錄和保存這些傳統技藝?

廷伸閱讀:利用人工智能 傳承非遺文化|公民視野

公民素養

非物質文化遺產不僅僅是一種文化符號,它還是一種生活智慧的延續。作為香港公民,我們有責任保護這些文化資產,確保它們能夠在未來的世代中得以延續。通過教育和文化交流,我們不僅可以提升對本地文化的自豪感,也可以將香港的文化特色分享給全世界。

我們應該深刻認識到,這些文化遺產的價值不僅在於歷史的記憶,更是未來創新的靈感來源。只有在保育與發展之間找到平衡,香港的非物質文化遺產才能在這個全球化的時代煥發出新的生命力。

文:陶欣蕊香港教育大學中學數學教育榮譽學士生、鄭德禮香港教育大學國際教育系講師(本專欄由EDUTION NETWORK統籌供稿)

圖:非物質文化遺產辦事處、星島圖片庫