周正賢 - 五感博物|青史劄記

更新時間:18:00 2025-09-16 HKT

發佈時間:18:00 2025-09-16 HKT

發佈時間:18:00 2025-09-16 HKT

傳統的博物館以視覺為主,參觀者都是觀看展品及文字,或許還有介紹短片。但眾所周知,人有五感:視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺,所以,近年也有越來越多的多感官展覽,讓參觀者從不同角度認識展品。

多感官展覽,能讓參觀者更真切地了解展品的全貌。例如「正倉院THE SHOW」展覽正在日本各地巡迴舉行,雖然不是展出真品,但如日本天下第一名香「蘭奢待」,正常只能以肉眼看到實物及切割痕跡,這次展覽就重現了蘭奢待的香氣,讓參觀者有機會聞到足利義政、織田信長等古人都曾經聞過的同樣香味。在東亞樂器史有重要地位的「螺鈿紫檀五弦琵琶」,這展覽就重現了用其彈奏的音樂。雖然只是複製品,但這樣除了能保護原作真品免因過度展出而造成損毀,也能讓參觀者更全面地了解正倉院的寶物。

參觀者,特別是年輕人,也更容易受視覺以外的展覽吸引,如不少展覽都有讓參觀者拿起古代武器,或穿上古代盔甲、服飾的機會,不但深受家庭客的歡迎,也讓遊人感受歷史的重量。

延伸閱讀:周正賢 - 歷史何言正邪?|青史劄記

多感觀展覽還有另一個功用,就是作為無障礙設計,讓不同需要的參觀者了解展品。現代博物館通常都設有凸字、語音導賞等,讓視障、聽障人士都可以了解展品,其實還有更別出心裁的設計。如在波蘭克拉科夫的恰爾托雷斯基博物館(Muzeum Czartoryskich),收藏了達文西的《抱銀貂的女子》。在原作旁邊,便有畫作的凸版印刷複製品,讓視障人士以觸覺感受畫作。目前世界各地的博物館也在開拓觸覺藝術等各種設計,令不同人士都可以欣賞藝術。

人類的感官從來不止視覺,讓五感參與博物館之旅,不但能加深記憶,更能讓我們以不一樣的角度感受世界。

文:周正賢

作者為青年史學家年獎2019得主,國史教育中心(香港)青年組成員,現為見習律師。

最Hit

聖誕|港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱:意外救活內地一「夕陽業務」

2025-12-25 14:33 HKT

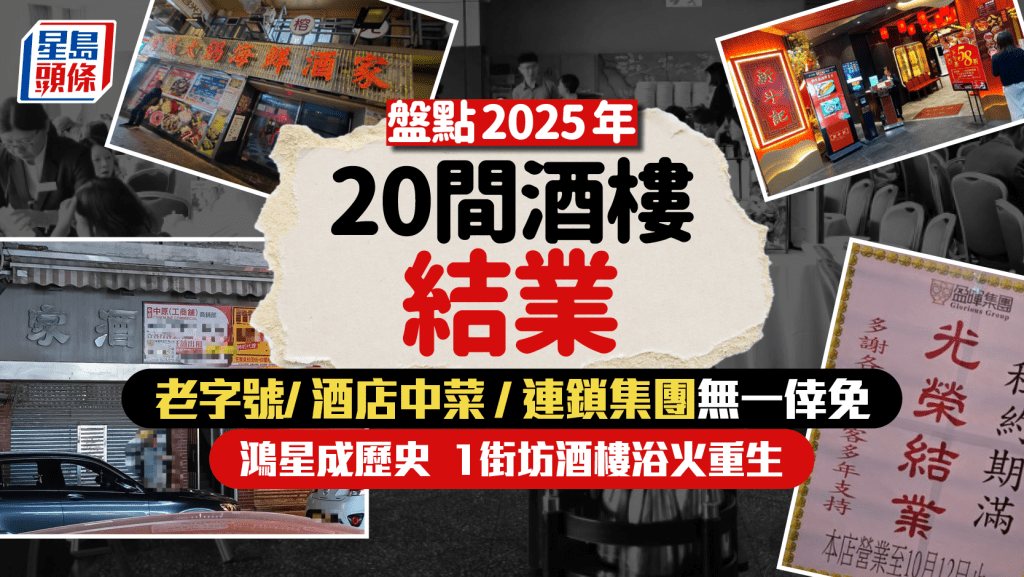

酒樓結業潮2025|20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業!鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生

2025-12-25 10:00 HKT

阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應

2025-12-25 15:50 HKT