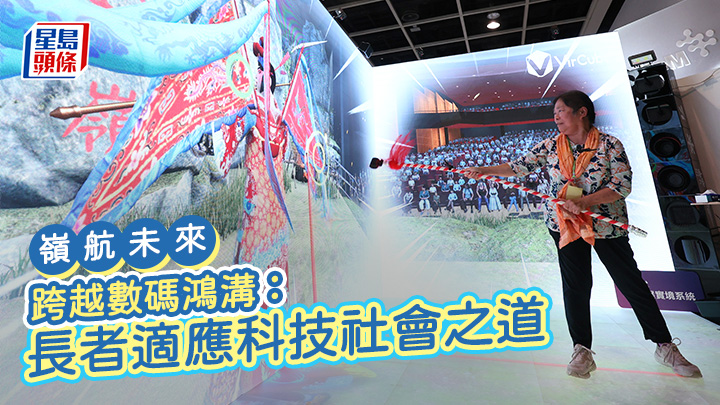

跨越數碼鴻溝: 長者適應科技社會之道|嶺航未來

發佈時間:14:32 2025-08-26 HKT

數碼時代為我們的生活帶來了諸多便利。從電子支付、網購訂餐,到線上預約,各種服務的手機應用程式(APP)已成為大眾的日常應用。年輕一代使用APP得心應手,但不少銀髮族卻在數碼浪潮中「迷路」。據政府統計處於2021年發布的資訊科技使用情況和普及程度報告,截至2020年,本港約有3成65歲及以上長者尚未擁有智能手機。數碼鴻溝正悄然將一部分長者與現代生活隔絕。

困在數碼迷宮的銀髮族

「數碼鴻溝」是指在資訊時代,不同社會群體之間在獲取、使用或理解數碼技術方面的差距。這種差距不僅體現於硬件設施的擁有上,更體現於數碼技能的掌握上,對長者的生活影響深遠。

首先,數碼鴻溝意味着長者獲取資訊的渠道受到限制。在數碼化時代,大量資訊通過網絡傳播,而長者由於缺乏數碼技能,往往無法充分利用這些資源。其次,數碼鴻溝影響老年人的社會參與。許多社交活動和公共服務已經轉移至網上,長者因無法適應這種變化,可能逐漸被邊緣化。此外,數碼鴻溝還會影響長者的心理健康。特別是在新冠疫情期間,多項研究顯示,數碼鴻溝加劇了長者的社交孤獨感。

數碼鴻溝主要由三方面因素造成。從技術層面看,市面上數碼產品多以年輕人為設計對象,複雜的操作介面和繁瑣的功能設置,對反應較慢、習慣實體按鍵的長者極不友好。例如,常用的支付應用程式雖功能強大,但長者往往需要花費大量時間摸索基礎的轉帳操作。

在心理層面上,長者普遍存在「年紀大了學不會」的自我設限。筆者近期的研究發現,長者對於掌握新技術的信心不足,是導致他們對於數碼科技接受意願低的重要原因之一。有長者坦言,擔心自己操作失誤被人取笑,寧願多跑腿也不願碰電子設備。另外,社會對「長者不懂科技」的刻板印象,更讓他們在嘗試新事物時倍感壓力。

此外,社會支持不足也是關鍵。子女平日忙於工作,難有耐心教父母使用手機;社區缺乏系統的數碼培訓課程;媒體報道多聚焦新潮科技,鮮有顧及長者需求,種種因素都讓長者陷入「想學卻無人教」 的困境。

延伸閱讀:「世界工廠」遷移?全球電子生產網絡重構下的博弈|嶺航未來

「長者模式」幫倒忙

為幫助長者接軌數碼生活,不少常用應用程式推出「長者模式」(或「關愛模式」)。主要的變化包括放大字體和簡化操作介面。然而,筆者團隊的研究發現,長者模式看似是一項便利措施,實際上願意使用長者模式,或認為長者模式有效的人並不多。主要原因在於,長者模式下功能的簡化和操作介面的差異性,可能為長者帶來新一輪的數碼融入困難。同時,子女因不熟悉新模式,無法提供有效幫助。此外,也有長者擔心使用「長者模式」會被貼上「能力不足」的標籤,從而更加抗拒使用。

延伸閱讀:打造人機共融新模式 心理學研究助AI成積極協作者︱嶺航未來

全城發力助老有所「智」

破解長者數碼困境,需要多方攜手。政府應加快推動數碼適老化政策,倡導數碼產品設計符合長者使用習慣;加大社區數碼培訓投入,教導長者使用智能手機應用程式,以及如何安全使用網絡,從而提高長者的數碼融入。

家庭成員應多些耐心,把「教家中長輩使用手機」視為日常關懷。家庭成員可通過日常互動,鼓勵長輩多使用數碼設備,例如教他們用手機拍照、視像通話,讓他們在實踐中感受數碼科技帶來的樂趣。

社會各界應營造友好氛圍。例如,媒體可開設長者數碼專欄,分享實用技巧;科技企業應進一步優化「適老化」設計,多聽取長者意見;社區亦可組織義工開展一對一幫扶,助長者跨越數碼鴻溝。

數碼時代不應成為銀髮族的「攔路虎」。惟有依靠社會各界齊心協力,打破技術、心理、環境的多重壁壘,才能讓長者真正享受科技帶來的便利,實現老有所「智」、老有所樂。

本欄歡迎院校學者投稿,分享個人學術見解及研究成果,1400字為限,查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文:嶺南大學研究生院兼政策研究院研究助理教授石琤

延伸閱讀:探索「人機相長」概念 善用AI促進教與學體驗︱嶺航未來