母親節2025|抱孩子/做家務易有媽媽手?中醫教5招止痛防復發 按這位置3分鐘即紓緩

發佈時間:12:10 2025-05-06 HKT

【母親節2025/媽媽手】母親節將至,不少媽媽日常經常做家務及抱小孩,都容易導致「媽媽手」。註冊中醫師陳卓熙接受《星島頭條》訪問,解構「媽媽手」的成因、症狀及治療方法。當「媽媽手」出現疼痛時,可以按哪個部位快速紓緩?

抱孩子/做家務易有媽媽手?中醫教5招止痛防復發

註冊中醫師陳卓熙表示,媽媽手(醫學名稱:狹窄性腱鞘炎)是一種因手腕過度使用引發的慢性勞損性疾病,屬於肌腱炎的範疇。其特徵為支配大拇指的肌腱(伸拇短肌和外展拇長肌)在手腕橈骨莖突處的腱鞘內反覆摩擦,導致局部組織腫脹、發炎,甚至形成黏連,造成活動受限和疼痛。

為甚麼會出現媽媽手?不只媽媽易患上?

- 過度使用:頻繁重複手腕或拇指動作,如抱嬰兒、打字、滑手機、家務勞動等。

- 產後體質:孕婦因荷爾蒙變化導致肌腱鬆弛,加上產後抱嬰姿勢不當,易誘發發炎。

- 外感風寒:長期接觸冷水或受寒,使局部氣血凝滯,加重炎症。

- 退化因素:中老年女性因肌腱彈性下降,更易因勞損發病。

媽媽手4大典型症狀 嚴重時手臂都會痛?

- 疼痛:手腕橈側(拇指側)持續性痠痛,尤其在抓握、擰毛巾、拇指伸展時加劇。

- 腫脹:局部可能出現輕微腫脹或灼熱感。

- 活動受限:手腕旋轉或拇指外展時有阻力感,嚴重者可能伴隨彈響聲(肌腱卡頓)。

- 放射痛:疼痛可能向上延伸至前臂,向下至拇指末端。

中醫如何治療媽媽手?推拿/艾灸有效?

中醫將媽媽手歸類為筋傷或痹證,認為其病因是氣血瘀滯、經絡不通,尤其產後女性因氣血虛弱,更易因勞損或外邪侵襲致病。治療以活血化瘀、舒筋活絡為核心,結合局部與全身調理,以下為具體療法:

1. 針灸療法

可針刺陽溪穴、合谷穴、列缺穴和阿是穴增強通絡效果,快速緩解局部腫脹。

2. 中藥治療

- 外敷:使用活血化瘀藥材(如紅花、乳香、沒藥、川芎)研磨成粉,以黃酒或醋調和後外敷患處,每日1至2次。

- 內服:基礎方劑以桃紅四物湯為主活血化瘀,活血通絡;產後體虛者搭配八珍湯補益氣血,強化修復能力。

3. 推拿與手法治療

- 揉按鬆筋:以拇指按壓橈骨莖突周圍,由輕到重揉按3至5分鐘,緩解肌肉緊繃。

- 牽拉舒展:一手固定患者前臂,另一手握住拇指向外牽拉,重複5至10次,鬆解黏連組織。

- 關節復位:針對輕度肌腱移位,以旋轉手腕配合輕推手法復位。

4. 艾灸與溫熱療法

適用於因受寒或氣血運行不暢者。

- 艾灸穴位:陽溪、合谷、阿是穴,每次灸10至15分鐘,溫通經絡、驅散寒濕。

- 中藥泡手:以艾葉和生薑煮水,趁溫熱浸泡手腕15分鐘,每日1至2次。

5. 衝擊波治療

衝擊波治療是一種非侵入性的治療方法,利用高能聲波對患處進行衝擊,促進局部血液循環,加速炎症消散,並刺激組織修復。治療過程中,患者可能會感到輕微的震動感和疼痛,但治療後通常能迅速緩解症狀。衝擊波治療一般需要多次進行,每次治療間隔1周左右。

媽媽手5大護理建議 止痛防復發如何做?

陳卓熙醫師建「媽媽手」患者可以透過以下5個方法止痛、紓緩症狀及預防復發。

1. 避免過度勞損

減少重複性手腕動作,如使用手機、滑鼠時每30分鐘休息5分鐘。抱嬰兒時以「手臂支撐」代替「手腕發力」,或使用嬰兒背帶分擔重量。

2. 強化肌力與柔軟度

- 握力訓練:手握彈力球或橡膠環,每日練習10至15次。

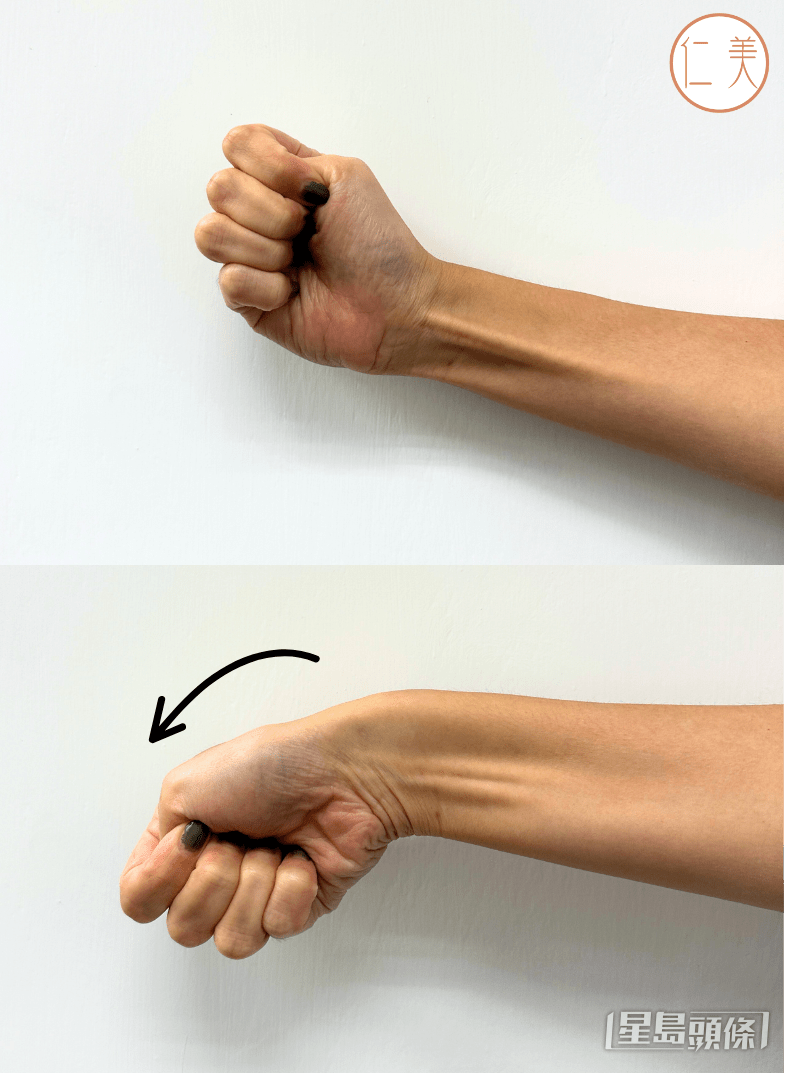

- 伸展運動:掌心向上,以另一手輕拉拇指向尾指側伸展,維持10秒;手腕360°緩慢旋轉,每次3至5分鐘。

3. 熱敷與保暖

睡前熱敷患處10至15分鐘(溫度約40至45°C),促進血液循環。避免直接接觸冷水,洗碗或清潔時佩戴防水手套。

4. 使用護具輔助

急性期佩戴「拇指固定護腕」,限制拇指活動,減少肌腱摩擦。選擇符合人體工學的滑鼠或手機支架,減輕手腕壓力。

5. 飲食調養

多攝取富含Omega-3的食物(如深海魚、亞麻籽),減輕炎症。產後或體虛者可飲用紅棗枸杞茶或當歸雞湯,補益氣血。

陳卓熙中醫師提醒,媽媽手雖非重症,但若忽略治療可能演變為慢性疼痛,甚至影響日常功能。中醫透過針灸、推拿、藥物及衝擊波治療等綜合療法,能有效緩解症狀並促進組織修復。關鍵在於早期治療與日常保養,避免過度勞損,才能降低復發風險,恢復手部靈活!

專家履歷:註冊中醫師陳卓熙

仁美專科中醫診所中醫師,擅長各類針灸整脊手法處理頸椎病,腰痛,骨盆旋移等脊柱相關疾病,並結合刮痧拔火罐療法治療膝關節痛,肩周炎,腱鞘炎等急慢性軟組織損傷。

延伸閱讀:用止痛貼竟致腎衰竭!專家揭2大傷腎原因 不可貼過夜?

---

相關文章

一落雨關節痛吃甚麼?營養師推介5大類食物紓緩 雞蛋/士多啤梨也可消炎止痛?

肩周炎|肩痛不一定是五十肩 亂拉筋做運動更痛 專家教分辨症狀 3招急救止痛

腰背頸腳疼痛患筋膜炎 喝五指毛桃湯可止痛 中醫推介13種消炎食物湯水

揀錯鞋易患足底筋膜炎/拇趾外翻!鞋底厚不代表好?赤足鞋可減少受傷?專家教揀鞋護足貼士