星島ESG論壇研綠色轉型 AI助處理龐大數據 籲大型企業發揮龍頭作用

發佈時間:17:46 2025-10-21 HKT

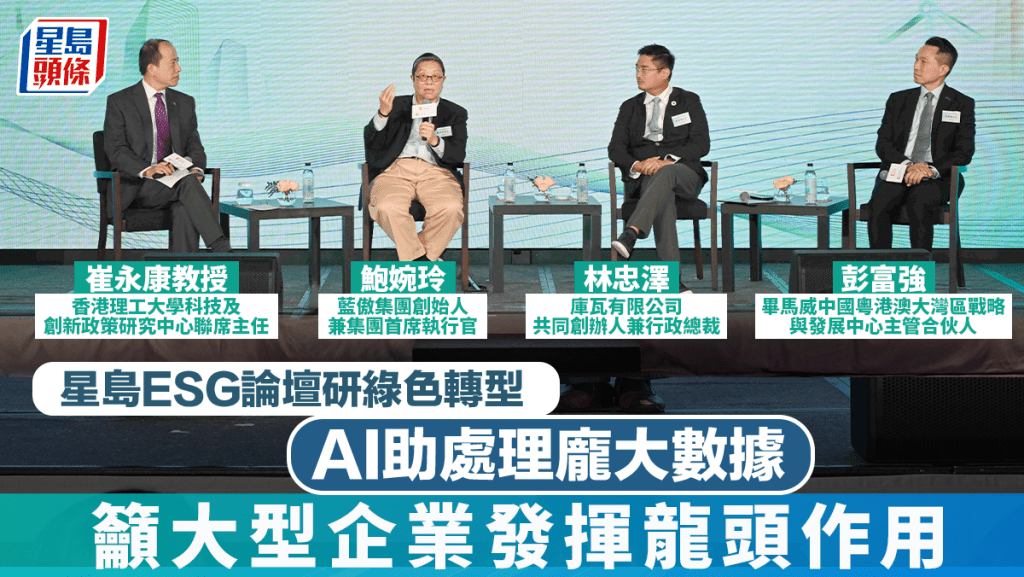

由星島新聞集團攜手香港理工大學舉辦的「ESG認證嘉許暨永續發展論壇2025」今日(21日)舉行,專題論壇以《智慧科技 引領綠色新未來》為主題,由香港理工大學科技及創新政策研究中心聯席主任兼應用社會科學系系主任崔永康教授擔任嘉賓主持,聯同藍傲集團創始人兼集團首席執行官鮑婉玲、庫瓦有限公司共同創辦人兼行政總裁林忠澤,以及畢馬威中國粵港澳大灣區戰略與發展中心主管合伙人彭富強等3位論壇講者,共同討論香港如何推動綠色金融轉型,以及人工智能與未來ESG發展的關係。

相關文章:背靠國家綠色低碳技術 環境局李學賢:港可助「一帶一路」國家拓綠色轉型

鮑婉玲:科技令數據採集更精準

鮑婉玲指出,AI用於氣候預測及可持續發展領域已逾20年,隨着衛星與物聯網普及,數據採集更精準,未來社會將「再無藉口說不知道」氣候變化資訊。她又指,氣候數據量極其龐大,必須依靠機器學習與AI才能有效處理。

她更特別提到,現時智能手機的許多功能均依賴衛星技術,背後的「太空經濟」正在快速成長,促使可持續發展服務商能進行更精準的區域性氣候預測。

對於綠色金融與ESG投資領域,鮑婉玲直言,單純做好ESG並不足夠,「若一家公司財務上不可持續,本質上就不是可持續企業」。她強調,藍傲集團採用245項指標評估企業、105項指標評估國家,且不同行業的關鍵指標各異,例如餐飲業與機場管理業的「重要性指標」便完全不同。

儘管AI技術獲高度關注,但鮑婉玲認為,在ESG與可持續發展領域,「人類專業判斷暫時仍勝過AI」。她解釋,風險管理與未來預測需結合科技與人文智慧,綜合考量國家戰略、行業趨勢與企業自身發展,而非將壓力全數置於企業身上。

相關文章:星島ESG認證暨永續發展論壇今舉行 林善喬指企業納ESG入決策 「不再停留口號宣傳」

ESG由「交功課」變核心工作

針對日益嚴格的ESG披露要求,特別是國際財務報告準則(IFRS)將採用的S1(可持續相關財務信息披露一般要求)與S2(氣候相關披露)準則,鮑婉玲指出,上市公司須正視ESG披露已從「交功課」轉變為影響投資者關係與長遠發展的核心工作。

她強調,IFRS S2要求量化氣候變化對財務的潛在損失,企業必須提供真實具體的數據,傳統應付監管的心態已不足夠。鮑婉玲剖析,優秀的ESG報告與傳統企業社會責任(CSR)報告的最大差異,在於前者需進行「全方位、行業化的深度披露」,「例如餐飲業的用水與碳排放至關重要,但金融業更需關注多元平等與薪酬差距」。

鮑婉玲特別讚賞珠寶商周生生設定科學基礎減碳目標(SBTi)的案例,認為此舉展現企業具備明確減排路線圖與時間表,不僅提升投資者信心,更是內部管理升級的重要契機。隨着監管、投資者與市場對ESG要求日趨嚴謹,企業如何從表象走向實質,將成為永續轉型的關鍵考驗。

林忠澤提「修身而治企」 從員工做起

林忠澤提出ESG新解,強調「不以人為單位,無從談企業永續」。他在分享中指出,現今大灣區超過八成消費者傾向選擇契合自身價值觀的品牌,但問題在於「消費者買漢堡包不會看ESG報告」,企業如何讓價值觀被消費者認知?

林忠澤提出「修身而治企」理念,認為ESG應從員工個人做起。他創新主張將每個人的行動「代幣化」(tokenized),透過認證個人品德,讓有道德的消費者能快速識別有品德的企業,形成良性循環。

林忠澤強調,ESG不應止於披露,更要讓客戶真切感受企業在執行可持續發展精神。他認為,當企業內部員工都能實踐ESG價值,外部消費者自然能夠辨識,這才是真正將ESG轉化為商業競爭力的關鍵。

彭富強:中小企ESG有兩方面挑戰

與上市公司相比,中小企業在綠色轉型上的參與度相對較低。彭富強則強調,ESG不應該有界別之分。無論是上市公司還是中小企業,都肩負保護地球、履行社會責任的共同使命。

至於中小企業面臨的挑戰,他認為主要有兩個方面,一是認知和教育問題,許多中小企業主可能從來沒有機會真正接觸和了解ESG的內涵。事實上,ESG不僅是成本,更是可以提升企業品牌、驅動產品創新和先進製造的機會;還需認識到,在ESG上的投資,其實是在為企業的長遠可持續發展和競爭力做儲備。二是在參與渠道上,即使他們有意願,也可能不知道從何下手,缺乏合適的平台和資源去學習和實踐。

大企業可共享資源和知識

至於解決之道,除需社會各界共同努力外,關鍵的一點是「以大帶小」。上市公司和大型企業在ESG方面有更多的經驗、資源和能力,應發揮龍頭作用,在產業鏈格局下帶動中小企業一起參與。

具體而言,首先可以共享資源和知識,大企業可以整理自身的ESG實踐經驗,通過工作坊、線上課程等形式免費或低價分享給中小企業。此外,在選擇供應商時,將ESG表現作為一個重要指標,這會倒逼中小企業為了獲得訂單而主動提升自身ESG水平;同時,可以與中小企業合作開展具體的綠色項目,例如聯合研發環保包裝、共建清潔能源供應系統等,共同分擔成本、共享收益。

相關文章:持續投資非「不可能任務」宜先訂排除原則 漸轉主題投資

相關文章:本港氫能應用重點在交通 惟基建設施等不足 可藉北都發展提前佈局

相關文章:本港氫能應用重點在交通 惟基建設施等不足 可藉北都發展提前佈局|ESG認證嘉許

相關文章:Z世代重視價值觀易「跳槽」 企業文化需跟上 沉浸式科技成新答案

相關文章:港企ESG意識進步顯著 尤重社會責任 達致共融共贏

相關文章:ESG與經濟發展非對立 技術創新可助雙贏 哈佛教授早提出一個「假說」

相關文章:ESG評級機構為新一代 「看門人」 覆蓋企業少違規逾11% 第三方付費添公信力

相關文章:ESG披露增國際市場競爭力 更易獲政府採購 研究:合同金額可增20%

相關文章:ESG高分恐成「雙刃劍」醜聞機率低於同業 一旦出事卻衝擊更大