嶺大跨學科學院學者聯合研發嶄新策略 實現高效穩定反式鈣鈦礦太陽能電池

發佈時間:16:55 2025-11-12 HKT

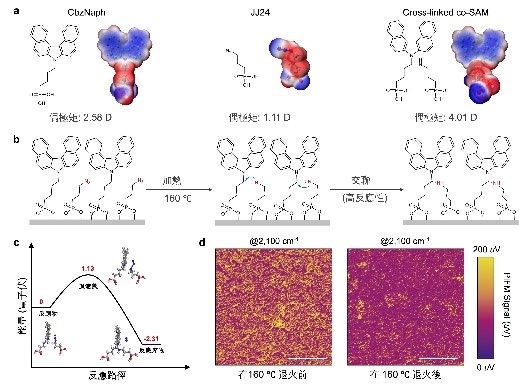

鈣鈦礦太陽能電池因其製造成本低且能量轉換效率高,被視為新一代光伏技術的重要發展方向,有望大幅降低清潔能源成本。然而,該技術在高溫等環境下長時間運行的穩定性不足,嚴重限制了其商業化應用。為解決這一關鍵難題,嶺南大學(嶺大)跨學科學院助理教授吳聖釩與香港城市大學、中國科學院深圳先進技術研究院及吉林大學的科研團隊合作,成功開發出一種「自組裝單分子層(self-assembled monolayers, SAMs)穩定穩定策略」,可大幅提升高效鈣鈦礦太陽能電池在高溫連續運行時的穩定性,進而提升鈣鈦礦光伏的商業可行性。

跨學科學院首次以通訊作者身份在《自然》發表文章

相關論文已發表於國際學術期刊《自然》(Nature),題為《Toughened self-assembled monolayers for durable perovskite solar cells》,吳聖釩為共同通訊作者,這也是嶺大跨學科學院首次以通訊作者身份在《自然》發表文章。

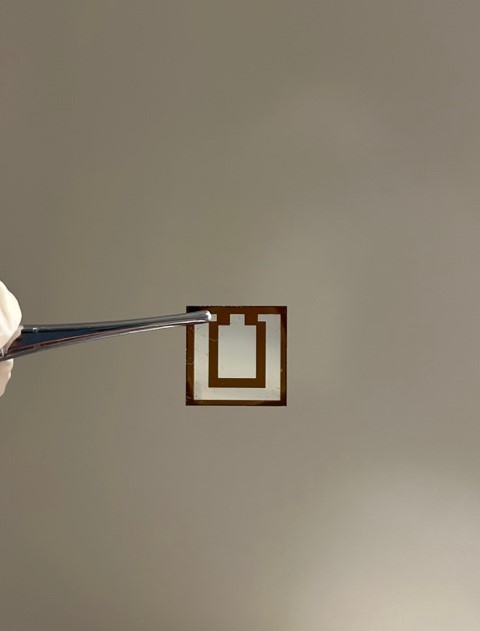

研究團隊設計出「可交聯的自組裝分子」(JJ24),將其與現有的空穴選擇性SAM分子共組裝,經短暫加熱後形成穩定的共價鍵。基於該技術製備的鈣鈦礦太陽能電池,實現了26.98%的能量轉換效率,經第三方權威機構認證效率為26.82%,並在國際電工委員會(IEC)的嚴苛穩定性測試標準下(ISOS-L-2),表現出卓越的穩定性:連續運行1000小時後效率未衰減,在-40℃至85℃之間經歷700次冷熱循環後,仍保持98%以上的初始效率。

有望3至5年內推動實際部署與應用

吳聖釩指出,「此次研究的突破,在於同時實現了接近27%的能量轉換效率,以及在85 ℃高溫條件下,長時間連續運行無效率衰減的鈣鈦礦太陽能電池。此外,我們的實驗結果表明,該策略適用於各種主流SAM分子,因而具有良好普適性,並在放大太陽能電池面積過程中,展示出良好的可擴展性,有望在未來3至5年內推動大面積鈣鈦礦太陽能模組的實際部署與應用。」

本報記者

延伸閱讀:

嶺南大學全新社會數據科學課程 培育精通數據分析 社會科學跨學科人才