「便便博士」推動回收廚餘堆肥

發佈時間:03:00 2025-10-20 HKT

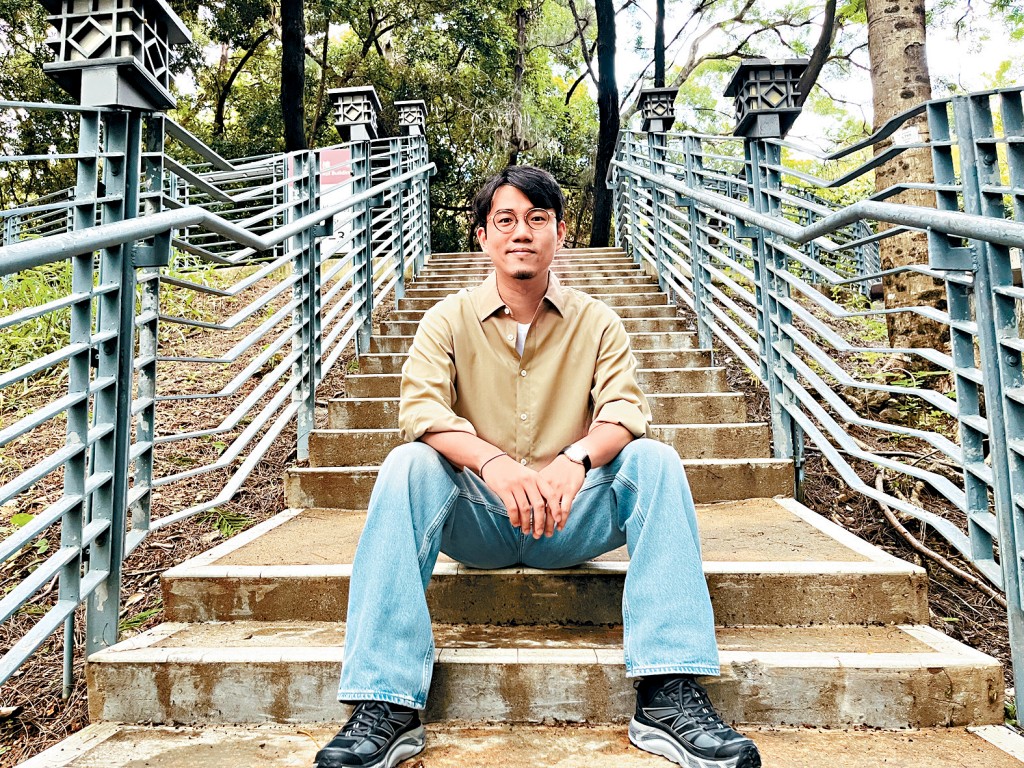

「80後」學者梁仕池,專門研究廚餘及排泄物,探索其於可持續發展的應用潛力。他曾在內地農村考察,處理過以人類及動物糞便發酵而成的有機肥料,發現這些被視為無用的髒東西,過去卻是循環再用,回饋土地的寶物。別人對這些污穢之物嗤之以鼻,他則因個人經歷,以及曾在農村生活的媽媽啟發,進行研究,過程中他重新檢視母子關係,感謝單親媽媽的養育劬勞。香港面對垃圾危機,他推動年輕人參與社區回收廚餘堆肥及種田,反思善用資源及減少浪費,調整生活方式及習慣,盼以「行動改變態度」。

梁仕池是嶺南大學文化研究系的研究助理教授,他自言喜歡探究污穢之物,「越令人厭惡、越不衞生的東西,就越想思考及研究。」近年,其廚餘研究曾獲香港研資局「傑出青年學者計劃」資助。城市發展衍生不少新事物,亦有舊東西被淘汰及遺忘,但他指重新認識舊事物,才能理解過去,從中得到啟發,當中包括廚餘及排泄物。

城市現代化,排泄物被視為污穢不潔;由排泄物衍生的「糞肥」更因衞生問題被取締。不過,近年國際關注現代化農業因過度使用化學肥料,導致土地貧瘠等問題,逐漸探討採用較天然亦能滋養土地的有機肥料。

發酵過程 定期揭罈聞嗅

他指,現時有機肥料主要由廚餘堆肥、動物糞便發酵而成。近年他曾到廣州及從化的農村考察,發現有農民收集農場的豬糞、馬糞、中藥渣,及收割後農作物以堆肥,亦有農民收集動物,甚至人類糞便作肥料。

他指,人類尿液作為肥料,養分豐富。他曾協助農民將收集到的尿液放入罈中,進行發酵。其本身含阿摩尼亞,氣味濃烈,但完成發酵便轉化為氮,氣味大減,適合施肥灌溉。他稱發酵過程中,須定期打開罈子聞嗅,直言並非好差事,但經驗難得。

他亦處理過人類糞便的發酵,乾了的人類糞便有如泥土,亦沒了難聞氣味。作為城市人,他目睹穢物變成有用肥料,「感覺好神奇」。

與媽媽對話 觸動研究契機

對排泄物、廚餘及環境保育的理念,他指與成長經歷有關。1997年回歸前,他與媽媽及弟弟,由恩平鄉間移居香港。他憶述,來到使用抽水馬桶的新家,「感覺很先進。」他稱,在農村鄉間,他須到2層高、由紅磚搭建的公廁大解,「過程中會嗅到陣陣惡臭。」村民會定期來收集用於耕作施肥。

經歷城市文明洗禮,往後回鄉,他不太習慣。1997年梁爸爸去世,他及弟弟由當酒樓清潔工的媽媽獨力撫養。當時家中經濟拮据,梁媽媽會帶他去撿拾二手家具,亦在木棉花開的季節,拾地上的木棉花回家曬乾煲涼茶,令他學懂珍惜及善用資源。

進入大學從事研究,童年時對排泄物的疑問,成了他的課題。他翻查文獻史料,發現排泄物、廚餘並非洪水猛獸,昔日售賣「夜香」及「餿水」更曾是一門生意。鴉片戰爭後,當時屬絲綢重鎮的順德,便有商人高價從香港收購糞便運到當地種植桑葉,以提高養蠶質素。他亦發現至1980年代初,仍有人從香港收購糞便運到佛山。至於「餿水」,早期有人收集運到新界豬場用作豬隻飼料,當時更有不少婦女兼職收集餿水。

調整生活方式 減少浪費

2021年,他在澳洲悉尼大學取得博士學位,其博士論文正是探討廁所、糞便與城鄉互動的關係,發現人類所產生的廢物、排泄物本是可以回饋到土地。他稱,論文的最初方向是探討城市農夫使用有機種植的前景。期間,他與媽媽談及有機種植的好處,才知悉媽媽於1960年代曾在鄉間的生產大隊工作,並負責到公廁收集及處理人類糞便作肥料。

他憶述,當時媽媽告知很多處理糞肥的知識,如加進灰及乾草,有助吸乾水分,減低蟲患機會,啟發他轉換研究議題,探討城市發展,怎樣令傳統民間智慧與現代思維出現對立。過程中,母子間多次進行深情對話,令他重新認識媽媽,如她透過跟其他婦女交流「湊仔經」,亦了解到媽媽在喪夫後,努力養活兩子的刻苦堅毅和特立獨行。梁媽媽只有小學程度,他稱媽媽至今仍會抄寫不同食譜,貼在牆上,提醒自己學習新菜式,深深感謝媽媽的養育劬勞。

在香港討論使用糞肥耕作,也許太遙遠,但收集廚餘堆肥作有機肥料卻是可行。他指,市民從中可學懂回收及分類,培養相關習慣。他提到,過去本港推行減廢,一直採用「態度改變行動」的模式,即培養市民意識從而驅使行動,但他着重「行動改變態度」,盼推動參與回收廚餘堆肥及種田,反思善用資源及減少浪費,讓公眾調整生活方式及習慣,減少浪費。

作為少數研究糞便的學者,他指這冷門議題於國際學術會議中甚受關注,反映不少國家都面對處理糞便污物的煩惱。早前他到英國出席會議,分享相關研究後,接獲智利人類學家邀請,下月到當地分享,他笑言:「感覺神奇,不知道糞便的研究,會將你帶到世界哪處。」