浸大展出二戰時香港新航空照片

發佈時間:03:00 2025-10-03 HKT

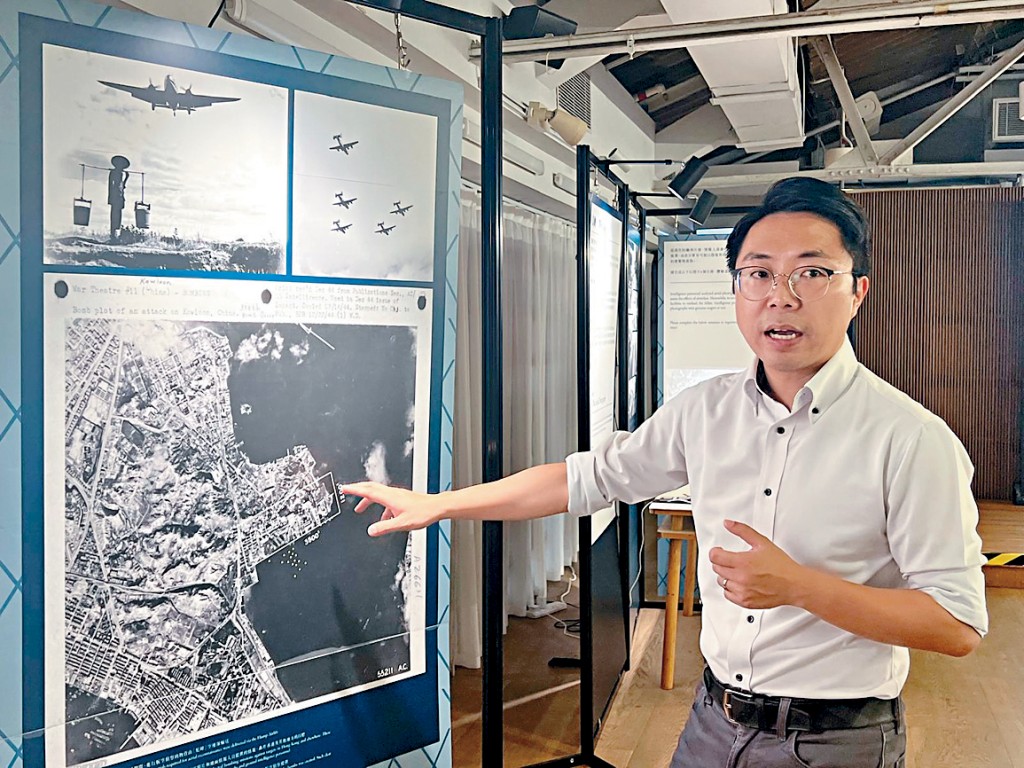

鰂魚涌早前發現第二次世界大戰期間美軍空投的炸彈,炸彈雖已順利拆除,卻引發公眾對戰時歷史的關注。香港浸會大學歷史系「香港空間史研究計劃」推出有關二戰的航空照片展覽,展出近百張由盟軍於日佔時期在空中拍攝的深水埗、九龍城及油尖旺區珍貴照片,輔以歷史建築模型和文學作品,重構戰時香港城市風貌。該研究計劃負責人鄺智文表示,這批新發現的戰時航空照片,填補了香港歷史空間數據的空白。

戰爭時期的航空攝影,不僅為軍事決策提供情報,也為今日的歷史研究留下珍貴的視覺檔案。本身是浸大歷史系系主任的鄺智文接受本報訪問時指出,是次展出的照片由浸大歷史系團隊從美國及日本等地搜集而來,拍攝時間為1941至1945年香港被日本佔領期間。當時香港作為日軍的海運基地,具有重要軍事價值,盟軍為阻斷日軍利用香港作為補給與海運據點,對香港展開空襲,而航空攝影是為了偵察與評估空襲效果而進行。他指出,早前在鰂魚涌發現的炸彈,很可能就是當年盟軍為阻止日軍使用船艦所遺留下來的。

重構當時香港城市風貌

是次展覽在9月25日至12月10日分別於3個場地舉行,這些照片從未公開展出,浸大團隊直至2023年才成功取得。鄺智文透露,搜集線索來自一名研究北韓建築的美國教授。該教授利用冷戰時期的航空照片進行研究,並指導他如何搜尋與香港相關的影像。

他表示,許多人並不知道美軍當年拍攝並保存了大量航空照片,過往研究多使用1960年代的航空照片,因此這批新發現的戰時航空照片,正好填補了香港從戰前到戰後城市變遷紀錄的不足。他強調,「其實80年前香港發生的事,是有資料可以解釋的」,例如啟德地區在戰前與戰後面貌截然不同,部分建築遭空襲摧毀,有些則拆除重建,變化清晰可見。

還原雷生春等三維模型

是次展覽現場地面鋪有九龍區大型地圖,地圖以航空照片放大呈現,讓公眾能俯視當時的建築樣貌。鄺智文指出,這些照片多在正午時份拍攝,因光線充足,不易受雲層遮蔽。巨型照片清晰呈現當時的本港面貌,例如深水埗北河街街市的頂部、路上的行人,以及因附近油庫受襲而沒有交通工具行駛的馬路。

航空照片讓人得以了解建築結構,彌補過往建築資料不足的缺憾。研究團隊與浸大藝術科技孵化中心CHRYSALIS及一間創意顧問公司參考航空照片,成功還原二戰時期的協恩中學、雷生春、南昌押等建築的三維模型,讓公眾能全方位觀察其原貌。

此外,浸大亦與香港理工大學團隊運用光達雷達掃描技術,以尋找軍事遺蹟的位置,提升展覽的詮釋效果。被問及一直研究及分析照片,會否感到吃力,鄺智文笑言,分析大量照片十分耗費眼力,「(自己)都開始有老花」。