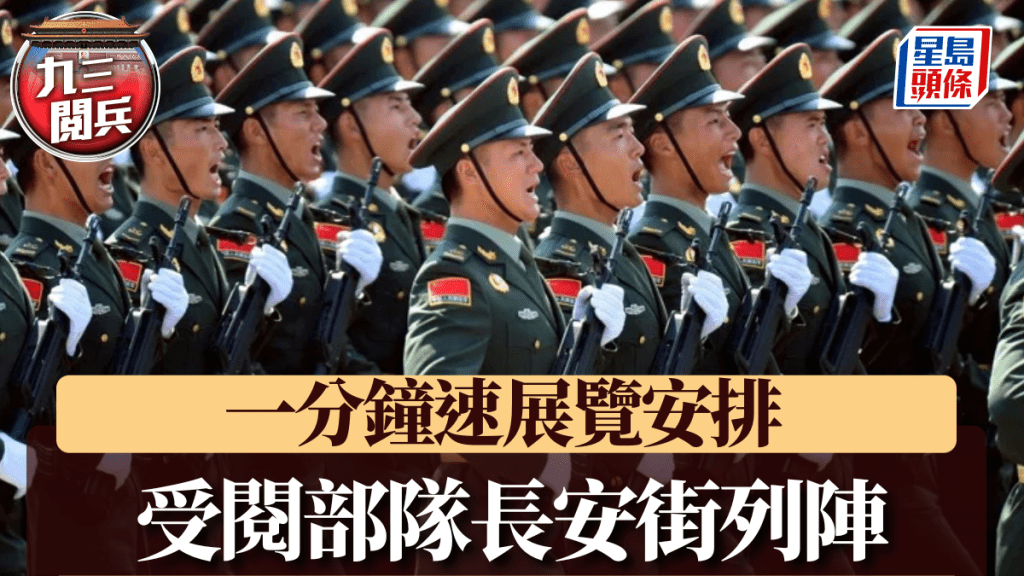

抗戰勝利彰顯和平價值 九三閱兵宣示國家富強

發佈時間:03:00 2025-09-03 HKT

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵,今天在北京隆重舉行。鑑於當前仍是美國霸權主義作祟的年代,中國在閱兵中展現新一代武器,無可避免會被一些西方媒體拿來炒作。但理性地看,這次閱兵的目的很純粹,那就是弘揚愛國主義和抗戰精神,宣揚和平價值,這和當年二戰侵略者之窮兵黷武在本質上截然不同。

中國是二戰東方主戰場

根據西方主流論述,納粹德國1939年9月1日入侵波蘭,拉開了二戰帷幕。但中國的觀點不是這樣——1931年9月18日起中國軍民已在「局部抗戰」,1937年7月7日起更是「全面抗戰」。從1931年至1945年,日本除了對中國發動常規戰爭,還犯下南京大屠殺、731細菌戰、三光政策等駭人聽聞的殘暴罪行,就其性質而言,邪惡程度絕不亞於納粹屠猶。如果說歐洲是二戰的西方主戰場,中國則是東方主戰場,二者對世界反法西斯戰爭之勝利均作出不可磨滅的貢獻。

令人遺憾的是,戰後日本從來沒有正視過自己的責任——右翼政客參拜靖國神社、一些學校採用篡改史實的教科書……這些大家已經見怪不怪,日本政府最近鼓動各國抵制中國的「九三閱兵」,是最新一例。相比之下,德國的自省卻深刻得多,1970年前總理勃蘭特在華沙猶太人紀念碑前下跪的一幕,展現出深刻的歷史懺悔,他亦憑此舉贏得世界的尊重。只要我們對比德日兩國的情況,就可看出時下中國紀念抗戰的意義——若不紀念,日方錯誤的歷史敘事就會大行其道;但紀念不是為了糾纏過往,只是要捍衛正確的歷史觀,不要讓後人重蹈覆轍而已。

這次閱兵有何意義?最簡單直接的解釋,就是對當年有份抗戰的中國軍民致以最崇高的敬意。鴉片戰爭後,中國抗擊外來侵略屢戰屢敗,抗日戰爭之勝利則是中華民族的第一次全面勝利。若非中國軍民前仆後繼、英勇作戰,全面勝利是不可能的。

因為他們的犧牲,中國戰後才得以破天荒躋身聯合國五強,實現中華民族從深重危機走向偉大復興的歷史轉折,開啟了這個文明古國浴火重生的歷史新征程。

和平須以實力為後盾

閱兵另一意義,是重申和平的極端重要性。和平不能僅寄託於言辭,必須以實力為後盾。《孫子兵法》說對敵人不可心存僥倖,「無恃其不來,恃吾有以待之」,就是這個道理。這次閱兵比10年前那次還要矚目,它集中亮相一批高超音速、防空反導、戰略導彈等先進裝備,還有不少預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機。展現最新國防建設,當然不是為了炫耀武力,而是通過強大戰略威懾實力的呈現,向可能來犯之敵人證明中國已有足夠的實力維護和平。

我們身處和平的時代,對二戰也許沒有太大感覺,難以切身體會戰爭的苦難。但「忘戰必危」的箴言依然錚錚在耳,警示我們居安思危,要記住戰爭的慘痛教訓,和平才有希望。中國人民偉大的抗戰精神必須傳承下去,這樣做不是為了延續仇恨,而是提醒世人:和平得來不易,惟有自強不息,方能守護安寧。閱兵是一個很管用的方法,也是一個莊嚴的宣告——它展現了中國捍衛國家主權、安全和領土完整的堅強意志,展現我們通過強大國防實力維護和平、遏制戰爭風險的堅定態度。