【中國】考古|世上最早孔子畫像 漢代海昏侯墓又有新發現

南昌漢代海昏侯墓是西漢第一代海昏侯劉賀的墓葬,也是我國發現的面積最大、保存最好、內涵最豐富的漢代列侯等級墓葬。 2015年11月,海昏侯墓出土的孔子屏風雖然畫有迄今為止所有載體上發現的最早孔子像,但因為損毀嚴重,這面屏風的原貌及其具體作用卻一直是個謎。

近日,北京聯合大學考古研究院歷史專家王楚寧揭開了這面屏風的真實面目:“孔子屏風”不僅僅只是一面屏風隔斷,而且還鑲嵌一面銅鏡,它實際是一款集屏風、衣鏡為一體的“屏鏡”。

二千多年前,海昏侯劉賀床榻前擺放的這面屏風不僅可以讓他從孔子先賢舉止中汲取道德養分,而且還可以讓他“正衣冠”。

屏風上繪有世界上最早的孔子畫像

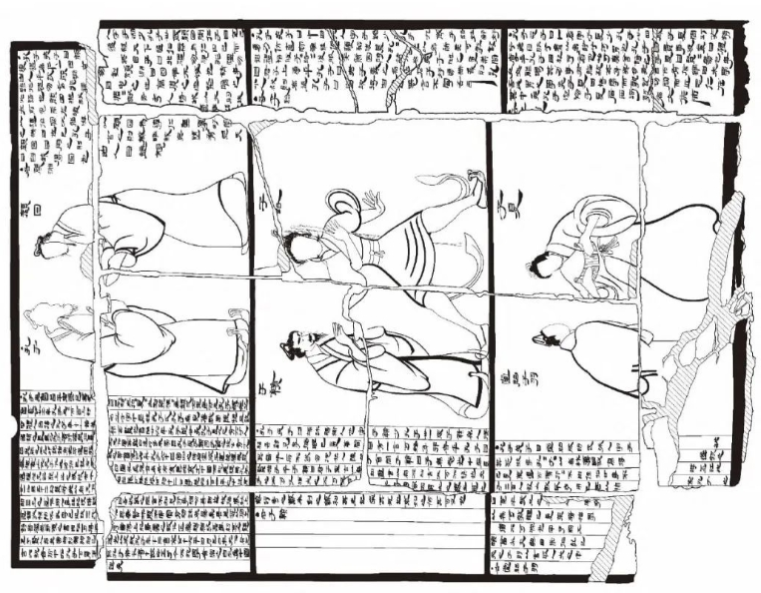

南昌西漢海昏侯墓在被發掘前,就曾經被盜墓賊光顧過,而孔子鏡屏正好被發現於盜洞附近。因此,孔子鏡屏出土時主體四分五裂,許多漆木碎片散落一旁,鏡屏上的圖像和文字也都有不同程度地污損,但從漆木結構中依稀可以看出屏風的影子,因此最初被命名為“孔子屏風”。但是隨著考古學家的不斷拼合還原,發現它其實並非只是屏風。

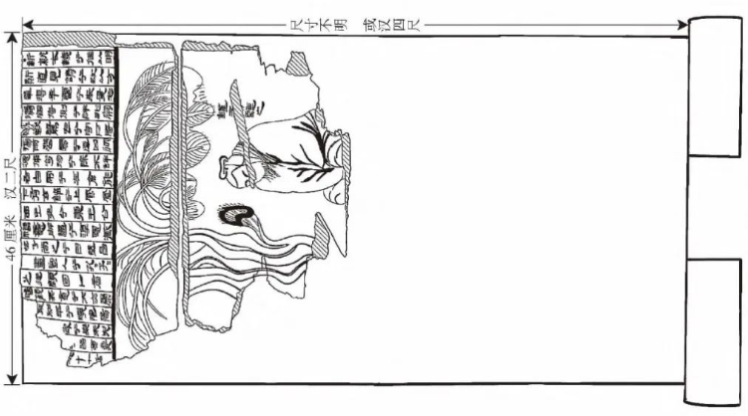

王楚寧研究發現,已出土的孔子鏡屏主要由兩部分組成,一部分為衣鏡,一部分為漆木殘件。這面衣鏡為青銅大方鏡,長76.3厘米、寬46.5厘米,大小與現代普通穿衣鏡相仿,具有相當的實用功能;方鏡四周的漆木邊框上繪製了東王公、西王母以及青龍、白虎、朱雀、玄武的四神圖,方鏡嵌於邊框之中。 衣鏡背面是漆木屏板,形狀近似屏風,上面繪有孔子、顏回等人的圖像和傳記,這也是迄今為止世界上留存的最早孔子畫像。

穿衣銅鏡有“鏡蓋”被嵌入屏風中

由於漢代的銅鏡,大多會加鑄銘文來寓情喻意,而孔子鏡屏就有一塊漆木正面上層有著名為《衣鏡賦》(詳見附1)的銘文,下層繪著鍾子期聽琴圖。因此,王楚寧就以此銘文對衣鏡的結構進行了還原。

有趣的是,孔子鏡屏中的衣鏡並非像我們現在生活中使用的衣鏡一樣可以直接照映影像,而是被隱藏在屏風之中——當時它的主人使用孔子鏡屏整理儀容時,需要像打開衣櫃一樣打開它的鏡蓋。

在出土的孔子鏡屏中,還有兩塊漆木殘件繪有黑色仙鶴。一塊保存較好,黑鶴口銜明珠、腳踏雲氣;另一塊殘損較重,遭到直接盜損,僅剩局部,但仍可辨出鶴身。而黑色仙鶴漆木在衣鏡中的作用就是作為大方鏡鏡蓋,能夠兩扇開合,守護銅鏡。簡而言之,孔子鏡屏就像家裡的衣櫃一般可以開合,而銅鏡就藏在“衣櫃”之中,需要打開才能看見。

孔子鏡屏當年曾在劉賀床榻邊近身擺放

除了可以作為衣鏡來幫助整理儀容,我們還可以從《衣鏡賦》中找到孔子鏡屏的其他作用。其“修容侍側兮闢非常”明確指出孔子鏡屏有“修容”和“侍側”兩個功能,修容即指用銅鏡照鑑容貌;“侍側” 即指屏風侍奉在側。所以,孔子鏡屏集“鏡”“屏”的功能於一體,孔子鏡屏的名稱也由此而來。

那麼劉賀在當時又是如何擺放這面孔子鏡屏的呢?雖然因為年代久遠,並且孔子鏡屏損壞嚴重,我們已經沒有辦法根據孔子鏡屏現在的狀況去判斷他當時究竟是如何擺放的,但是我們可以從其他已出土的漢代屏風中窺見一二……全文:海昏侯墓又有新发现