張諾 - 亞洲現代交響樂宣言 | 任意行

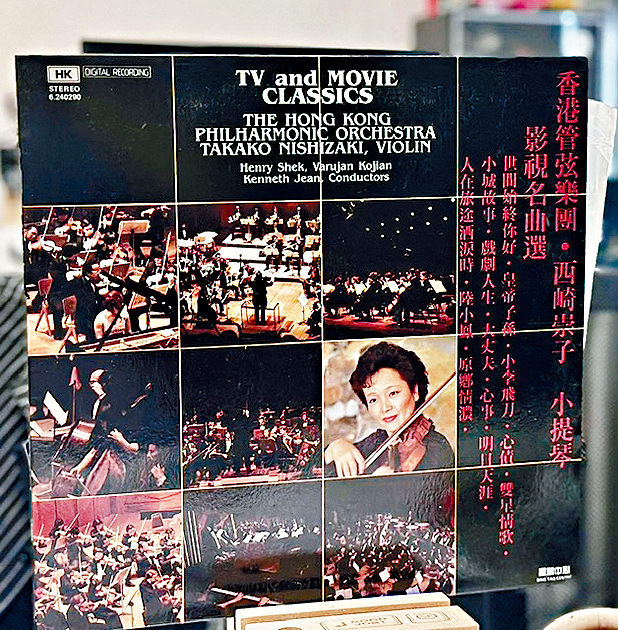

當Khachaturian芭蕾舞曲的銅管樂句劃破音樂廳的靜謐,亞洲現代交響樂團(Asian Modern Symphony Orchestra)這個新名字便已銘刻在香港音樂史冊之上。在吳懷世(Wilson Ng)的指揮棒下,來自亞洲各地的年輕音樂家們,以高成熟度完成了一場堪稱文化事件的處女演出,這不僅是一場音樂會,更是一次亞洲美學主體性的宣言。

曲目編排已是一場精妙的文化辯論,Khachaturian的昂揚節奏與細川俊夫《櫻花》的淒美花墜音畫,形成張力十足的對話。細川氏以極簡主義筆觸勾勒的死亡意象,在弦樂群的微分音顫動中化作萬千飄零的花瓣,展現出東方美學中「物哀」哲學的當代詮釋。

申東勳《人鼠之間》以敘事性突破交響詩的傳統框架,那些不協和音程的銳利撞擊,有點像囓齒動物在機械裝置中的掙扎,荒誕中透着存在主義式的悲憫。香港作曲家蘇鼎昌的作品則呈現另一向上的精神力量,其璀璨的音響織體宛如一場聲光的煉金術。

當晚亮點是劉曉禹演繹的柴可夫斯基第二鋼琴協奏曲,他指間流淌的不僅是俄式浪漫主義的熾熱血脈,更在andante樂章中與弦樂聲部展開動人的對話。而女小提琴手與男大提琴家之間唱和,每個揉弦都是情感的隱微顫動。

最富禪意的時刻出現在加奏環節,劉曉禹選擇「彈奏」John Cage《4'33"》這部後現代主義聖典。全場觀眾自發的靜默配合,使這部「無聲之作」產生意外的劇場性張力。此刻,音樂廳成為一個巨大的共鳴箱,收納着亞洲觀眾對當代藝術的開放態度,台上台下的呼吸節奏在此達成罕見的頻率共振。

樂迷見證的不僅是一支新銳樂團的誕生,更是亞洲文化共同探索現代古典音樂之深意,bravo!讓我們為年輕人鼓舞!

張諾

最Hit