醫工結合|踝關節復康機械人 助中風患者居家復康

發佈時間:18:10 2025-05-21 HKT

中風是老齡化社會的主要健康挑戰。數據顯示,香港中風患者的發病年齡近年呈下降趨勢,其中約30%至40%的患者甚至可能喪失部分活動能力。

中風患者,特別是行動不便和長期臥床患者,需要接受長期及反覆復康訓練,以防止關節攣縮變形及肌肉過度萎縮。然而,傳統人工輔助復康治療人力成本高,效果依賴物理治療師經驗,成效因人而異。香港醫院及復康中心日間門診復康服務供不應求,中風患者未必可以獲得適切及時且恆常的復康治療。因此,智能和普及化的復康機械人需求日益殷切,相信有助緩解人手壓力,並改善復康效果。

從國家「十四五」及《國家殘疾預防行動計劃(2021-2025年)》等相關政策來看,國家對醫療復康項目、智能機械人項目給予全方位的政策支持,極大程度上推動了復康醫療及智能機械人的發展。特區政府近年亦積極推動基層醫療發展,以應對醫療體系過度依賴公立醫院的問題,冀把目前以治療為主、醫院為中心的格局,扭轉為以預防為重、社區為中心的理念,確保市民在社區便可獲得適切的治療和健康管理服務,以減少對專科醫療和急症服務的需求。

居家復康為公立醫院減壓

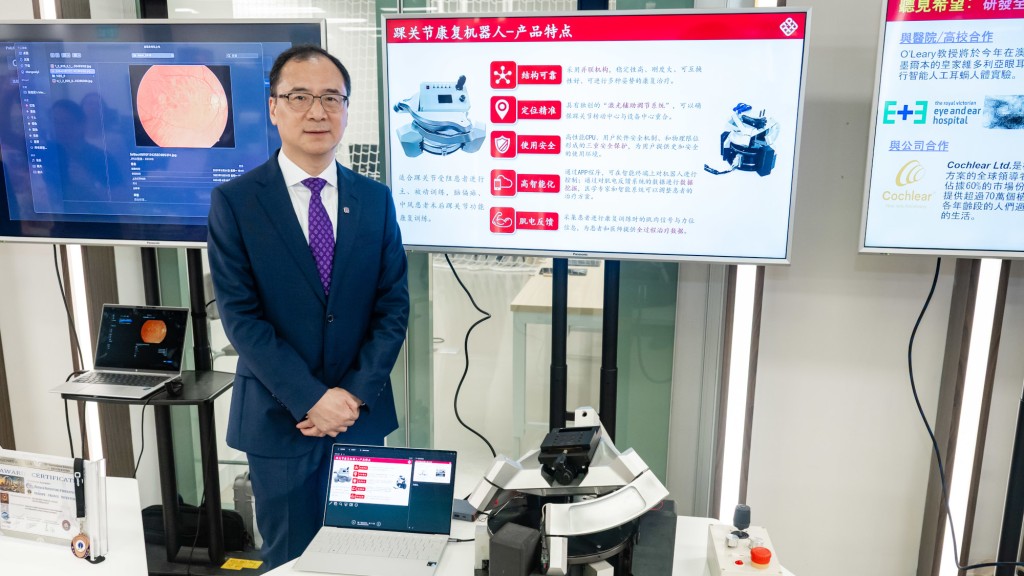

香港理工大學(理大)南京技術創新研究院院長、智能機械人研究聯盟主任、機械工程學系智能機械人與自動化講座教授張丹教授及其團隊研發的「踝關節復康機械人」,是首款可在三軸上自由旋轉,提供全方位足踝關節復康訓練的機械人產品,幫助踝關節活動受限患者進行居家復康訓練,以及腦偏癱和中風患者的術後踝關節功能復康。張教授表示,機械人能為中風患者提供更具成本效益的居家復康方案,有助減輕公營醫療機構護理人員的工作負擔。

三軸自由旋轉使用靈活

踝關節復康機械人糅合了「具身智能」設計,能與環境及用戶實時互動,實現自動化的適應控制、執行個人化復康,以提升復康效果和體驗。針對患者腳型大小差異,機械人會通過感測器實現自動對焦功能,無論腳踝關節位置如何,均可自動調整至最佳復康位置。機械人的機電控制系統更可通過感應器收集患者訊息,實現自適應速度調整,充分發揮並聯機械人優勢,模擬出踝關節的複雜運動。

踝關節復康機械人可讓患者毋須站立,即使臥床亦可進行復康訓練,而且更可糅合三軸上自由旋轉的設計,充分模擬踝關節背屈/蹠屈、內翻/外翻,以及內旋/外旋等各種自然運動,超越了市場上僅支持一至兩個自由度的同類復康器械設備,適用於更多復康場景。機械人更整合感測器與控制系統,實時監測並調整運動參數,包括速度與力度,通過肌電圖訊號收集肌肉活動數據,根據肌肉活動自動調整訓練強度,適應不同患者生理。此外,踝關節復康機械人採用多模態設計,結合力反饋及神經肌肉電刺激技術,提供兩種訓練模式,包括由患者驅動的主動式訓練和機械人驅動的被動式訓練,切合不同復康階段的需要。

人工智能驅動個人化復康

張教授表示:「展望未來,我們計劃為踝關節復康機械人加入個人化訓練,在機械人上增設互動屏幕,以便用家提供即時反饋,例如顯示『今天你做得很好!』這類鼓勵訊息,以激勵患者堅持訓練。我們還會探索以人工智能驅動個人化訓練;從單一功能走向智能化、多功能應用,以應對香港人口老化挑戰。」張教授亦計劃將技術擴展至肩關節或手部等不同部位的復康訓練,再通過人工智能與肌電圖反饋,按患者的實時數據促進復康器械的智能化發展。

此外,踝關節復康機械人便於攜帶,重量僅為10至15公斤左右,支援充電池或交流電供電,成本約在港幣10,000至15,000元之間,遠低於市場同類器械的價格。目前,張教授正與上海復旦大學附屬華山醫院合作展開臨床測試,該醫院計劃採購10至20台供院內患者免費試用,未來更計劃添置100至200台供患者租賃。

力爭籌辦醫學院 促進醫療科技發展

理大貫徹以病人福祉為中心的理念,發揮「醫工結合」和人工智能賦能醫學的獨特優勢,致力推動醫療科技創新和知識轉移。理大更擁有多個與醫療及健康領域相關的科研基建,並與內地多個城市包括南京、晉江、溫州、武漢等設立技術創新研究院,冀借助多元化的應用場景,加快研究成果轉化速度,開發具針對性的解決方案。

理大正積極爭取籌建香港第三所醫學院,早前已向特區政府提交建議書,矢志為提升香港和大灣區的醫療服務水平作出貢獻。憑藉強大的科研團隊和完善的科研設施和生態圈,以及在醫療教育和培育專職醫療人才的豐富經驗,理大有實力,亦有信心成功爭取籌辦香港第三所醫學院,為社會培育兼具臨床醫療和科研能力的醫學人才,支持本地醫療服務體系高質量發展,助力香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐。