醫工結合 | 理大足踝機械人 助中風患者居家復康

發佈時間:19:03 2025-05-14 HKT

香港每年約有五萬宗新增中風個案,其中八成半患者出現不同程度的身體活動功能障礙。中風是成年人致殘的主要原因之一,根據學術文獻,逾八成中風患者經歷偏癱,即一邊身癱瘓,近五成患者需承受永久性運動功能殘障。中風患者通過恆常、重複且密集的復康訓練,對恢復身體活動機能及改善中風後遺症尤其重要。然而,本港醫院及復康中心日間門診復康服務供不應求,中風患者未必可獲得及時和恆常的復康治療。

為解決醫療體系過度依賴公營醫療機構的問題,2022年特區政府公布《基層醫療健康藍圖》,確保市民在社區獲得適切的治療和健康管理服務,從而減少對專科醫療和急症服務的需求。其中慢性疾病管理與社區復康是重點之一,透過持續護理,幫助患者控制病情,提高生活質素。特區政府支持本地大學籌建第三所醫學院,旨在培養更多優秀醫生配合本地醫療體系提供高質量服務,以及促進香港發展成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐為目標。

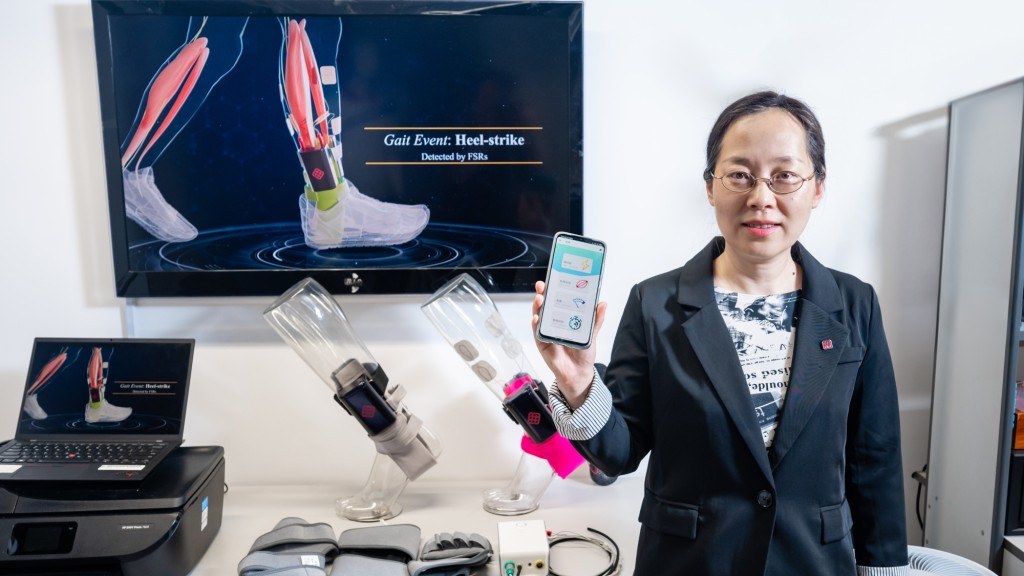

香港理工大學(理大)全力支持籌建香港第三所醫學院,並於較早前提交了一份具前瞻性與創新性的建議書,目前該建議書正在審議階段。理大擬開辦的醫學課程冀培訓新一代醫學人才,裝備畢業生充分運用人工智能和機械人技術驅動的創新醫療技術,積極投身基層醫療、預防醫學及跨專業協作等具重大發展潛力的領域,引領醫學及健康領域的未來發展。由理大生物醫學工程學系副教授胡曉翎教授及其團隊研發的「智雲行健步儀」展現了醫工結合科研成果,如何有助中風患者實現自主居家復康,提升患者的生活質素,促進本港基層醫療服務發展,有效紓緩公營醫療機構的壓力。

改善中風患者足踝肌肉協調

足下垂和足內翻是中風患者常見的活動功能障礙,嚴重影響他們的日常生活。「智雲行健步儀」是市場上首款多模態輔助可穿戴足踝復康機械人,整合外骨骼、柔性人工氣動肌肉、振動觸覺感知反饋,以及神經肌肉電刺激等技術,有效糾正足下垂和足內翻問題,更可改善中風患者的步姿、走路時的平衡,長遠還有助重塑腦部神經,促進身體活動機能恢復。

「智雲行健步儀」設計輕巧,重量僅為 400 克,並具有低功耗的特點,配置9V充電池即可連續使用四小時,適合患者在家中、戶外或室內環境隨時隨地進行復康練習。胡教授解釋:「此裝置採用運動服飾設計,方便患者自行穿戴,特別是偏癱患者,可單邊使用。他們的患側足踝肌肉力量普遍較弱、不協調。穿上後,裝置會自動探測患者走路時的不同狀態,如站立或邁腿等。通過不同模態的相互協調,例如外骨骼和柔性人工氣動肌肉可支撐患者的側下肢,使其站穩;而振動觸覺感知反饋和神經肌肉電刺激可讓患者學習平衡腳底壓力和用力蹬地邁步;神經肌肉電刺激則可改善足下垂,避免行走時因垂足拖地而絆倒 。」

遙控復康舒緩醫療系統壓力

「智雲行健步儀」更內置物聯網技術,治療師可透過手機應用程式管理患者的復康進度。通過這種具即時監測、數據分析、個人化指導和提示的復康治療方式,即使沒有治療師在場,患者也能有效地進行復康療程,提高他們的參與度和治療效果。此外,患者之間亦可透過手機應用程式分享訓練進程,在復康路上互勉同行;治療師亦可實時遙距監察多名患者的復康進度,確保療程順利進行。

胡曉翎教授的團隊正與多家本地及內地醫院和復康中心合作,進行「智雲行健步儀」的臨床研究。研究證實,採用此裝置進行復康訓練的中風患者,較僅使用傳統機械外力裝置,其療效大幅提升 40%。12 名參與臨床研究的患者在完成為期一個半月,共 20 節、每節 1 小時 30 分鐘的訓練後,可在無設備輔助下,足踝關節背屈由最初的 5 度改善至 10 度,較接近正常人平均15度的水平,而九成以上患者更成功糾正足內翻。

醫工結合成果造福社會

「智雲行健步儀」曾於多個國際創新科技展覽展出,並獲得同業廣泛認可,屢獲殊榮。其中包括美國消費者電子展 2025「無障礙與老齡科技」組別的創新獎,以及去年第49屆日內瓦國際發明展金獎,足證此項創新發明在協助中風患者提升下肢運動功能,改善走路能力的貢獻。推動科研成果落地方面,胡教授於2021 年聯合創辦初創企業,將團隊研發的上肢機械人「移動復康寶」率先推出市場,此裝置可協助中風患者自主進行手肘及腕指、多關節或單關節活動的康復訓練,現已於香港和內地醫院及診所應用。為讓中風患者的上肢和下肢復康都獲得支援,團隊正加快「智雲行健步儀」的商業化。作為醫療科技創新的標誌性成果,這兩項設計已成功入選2025年中關村國際技術交易大會《百項國際技術交易創新項目榜單》。

胡教授強調:「『智雲行健步儀』和『移動復康寶』充分展示了理大在推動醫工結合科研和成果轉化的努力,也是生物醫學工程學系、工業中心、時裝及紡織學院和電子計算學系合作的結晶品。兩項科研成果為中風患者提供更好的復康選擇,更可將恆常訓練融入日常生活,治療師亦可遙距監察多個患者的復康進度。我們期望這種靈活自主的訓練方法能與傳統復康服務結合,提升患者的生活質素,長遠促進香港的基層醫療發展。」