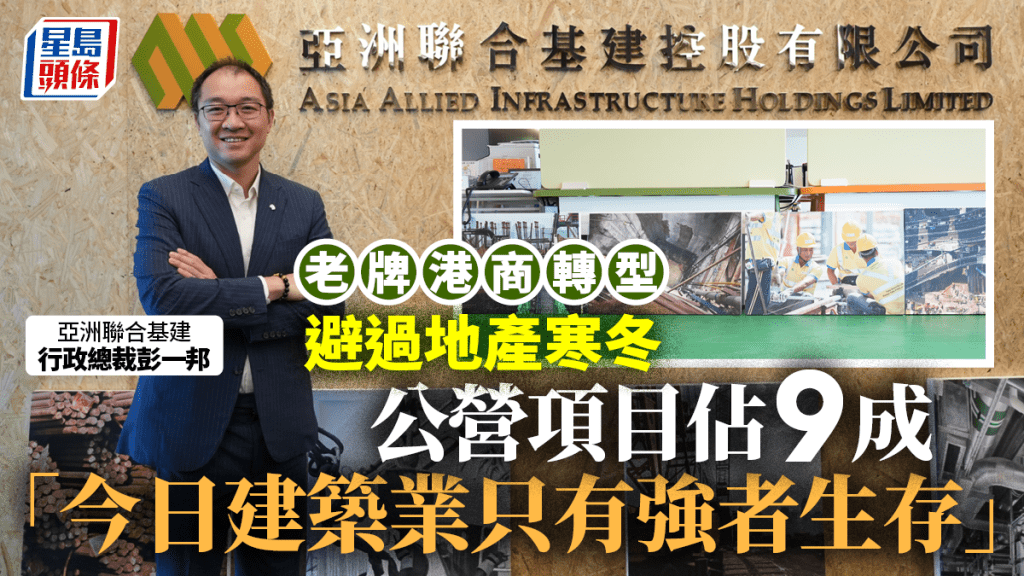

老牌港商轉型避過地產寒冬 公營項目佔9成 「今日建築業只有強者生存」

發佈時間:06:00 2025-05-28 HKT

樓市下行,地產發展商開展新項目的意欲降低,導致私人工程量驟減。本港老牌基建商亞洲聯合基建(711)行政總裁彭一邦接受本報專訪時坦言,「整個行業和起樓有關的專業,現在是一個冬天來的」。幸運的是,集團早在十多年前開始部署降低私營工程比例,轉向發展高端公營項目,現時公私營項目比例由以往50比50,大幅降至90比10,令集團得以避過當前建造業低迷的衝擊。

私樓周期起伏大 風險相對高

亞洲聯合基建創辦於1968年,前稱俊和集團有限公司,現時由彭氏家族第二代彭一庭和彭一邦兩兄弟繼承父業,掌管公司業務。集團旗下業務包括建築及地產、保安及物業管理、隧道管理、物料採購等,參與的大型基建亦包括中環灣仔繞道、蓮塘/香園圍口岸基礎設施、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓和廣深港高速鐵路香港段等。

彭一邦表示,集團早在2010年開始進行業務轉型,現時多接政府基建項目,坦言轉型原因是發覺私人樓宇市場周期起伏太大,收款能力在市況下行時尤其困難,「在風險管理來說,我覺得在down cycle(下行周期)時私人工程的風險相對高,私人業主畀錢的能力也沒有政府那麼強」。

除了風險考量外,也考慮到興建私人樓宇要用到的建築技術相比基建較低,認為公司多年來累積的經驗,有能力承接更高端的項目。集團現時參與了包括填海造地、起橋、造鐵路等不同種類項目,「全香港一半以上的路軌都是我們鋪的」。

避過了今次私樓市場下滑的衝擊,彭一邦坦言是「有些好運的」,「十年前未必預測到今天會是這樣,如果繼續是以前那個模式的話,都挺難想像」。今次公司沒有任何裁員行動,惟回想2004年2005年那段日子,沙士之後私人樓宇工程和基建工程大減,公司從約1,000名員工減至只剩400人,「那一次就真的很嚴重,炒了很多人還要減薪。」

疫後利息急升 工程成本大增

儘管避過行業寒冬,公司於2024年上半年仍錄得2.64億元虧損,相較前一年同期純利6,833萬元,由盈轉虧。彭一邦歸因於疫情後貸款利息急升,導致工程成本大增,他舉例銀行借貸利率由2厘曾上升至差不多8厘,升了4倍,「我們做基建很多時候都是說5年、6年,有些10年的,以前計落的數make sense(合理),今天不make sense。」

此外,工人短缺和其他項目成本增加也是虧損的原因之一。面對高利息環境,公司的應對策略是要「早點收錢、早點還錢」,希望減低融資成本。

前景保持樂觀 北都帶來機遇

作為第二代接班人,彭一邦比較了父親時代與今日建築業的差異,「那一代是大興土木,你會覺得肯努力就有發圍空間。」而今日建築業已經非常成熟,透明度極高。「一般人如果(在這行)再想創業,其實是難了很多,因為很多安全要求、質量要求,很多牌照要求。」他分享,有別於過往價低者得的方式,現時工程招標多採用「雙信封或三信封」制度,「一個看錢、一個看技術,有時還看innovation(創新)。」這使得新入行的小公司難以競爭。

在訪問中,彭一邦直言自己是行業下的「既得利益者」,但強調這是市場主導的結果,直言在高度監管的環境之下,只有本身是這樣的強者,才可以生存得到。他又比喻一個剛出生的嬰兒沒可能在沙漠生存,反而是一個帶了足夠糧食與水、身體強壯的人,才可能有機會在惡劣環境生存下來。

展望未來,彭一邦對建築業,特別是基建方面的前景保持樂觀,即使政府錄得赤字,但起碼未來5年,看到政府會積極發債券。他特別提到北部都會區的龐大發展,是以上千億計,為業界帶來機遇。此外,他相信內地雖然正在經歷經濟下行,但長遠將保持良好發展,縱然香港未能像以往般吃西方、內地兩家茶禮,但「如果大家再望長遠,內地經濟體系其實很健全,接下來的發展我覺得仍然是高速的發展,所以香港一定是會受惠於祖國這次繼續帶來的boom(繁盛)。」

相關新聞:

王維基稱港零售業「危危乎」 惟看好街市及無人商店發展 將加大投資非零售業務