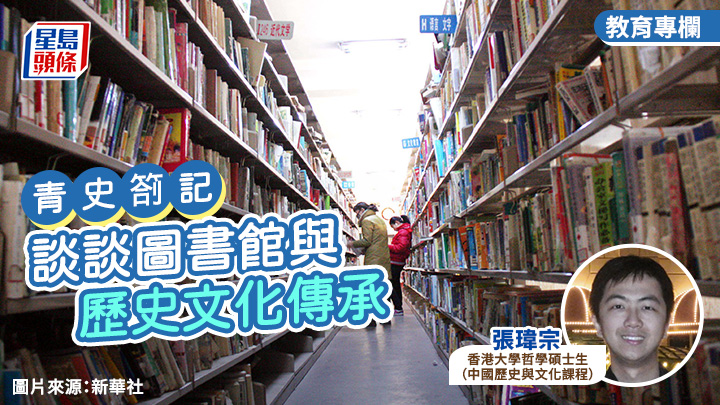

張瑋宗 - 談談圖書館與歷史文化傳承|青史劄記

發佈時間:18:00 2025-09-01 HKT

在讀書研究期間,筆者常常都需要去圖書館尋找和閱讀各種史料和圖書。現今社會資訊發達,同學們還可以通過大學的網上圖書館數據庫尋找各種資料。不過,古代的資訊流動未如現在那麼普及,不知道古人到底是怎樣發展出圖書館的概念呢?圖書館和文明發展,又有着怎樣的關係呢?

正如現在的圖書館一樣,早期的圖書館同樣以保存和整理文獻為基本的任務。中國古代已經有一些圖書館之類的機構。舉個例子,殷墟甲骨文的出土為商代,已經有圖書館或者檔案存儲機構的雛形提供了歷史證據。而且,官方亦會設置專門藏書的地方,保存珍貴的書籍。唐代的弘文館、宋代的三館、明代的文淵閣都是較為著名的例子。同時,民間亦有一些藏書的地點。

延伸閱讀:周正賢 - 歷史何言正邪?|青史劄記

由於宋代開始印刷術越來越普及,民間私人藏書也更為普及,例如明代的趙琦美就是著名的藏書家。清末的四大藏書家亦設有藏書樓,包括瞿氏的鐵琴銅劍樓、楊氏的海源閣、陸氏的皕宋樓和丁氏的八千卷樓。由此可見,中國歷史上一直都有官方和民間藏書的傳統,讓中國文化得以繼續傳承給下一代。

由於圖書館是文化傳承的重要一環,圖書館的設立自然和文明發展有着密不可分的關係。當人們開始使用特定的文字交流,並發展出一套成熟的交流語言,人們書寫的作品自然就成為文明的一部分。隨着紙張和印刷術越來越普及,人們能以更便捷的方法記下所思所想,累積不同類型的知識和觀念。當這些書寫作品累積一定數量,並獲得人們的重視,經過整理和挑選之後,就會成為圖書館的藏品。

就筆者個人經驗而言,香港的大學圖書館累積了不少珍貴和豐富的閱讀和研究資源。而且,圖書館同樣是推廣歷史文化教育的重要持份者。在資訊發達的21世紀,如何將這些藏品轉化為公共和普及的文化素材,是發展圖書館的一大關鍵。這樣既有助更多研究者善用相關文化歷史資源,也能讓更多公眾認識歷史文化之美。

文:張瑋宗

作者為青年史學家年獎2019得主,國史教育中心(香港)青年組委員,香港大學哲學碩士生(中國歷史與文化課程)。

延伸閱讀:周正賢 - 北上尋古|青史劄記