整合或融合?從文化平衡看少數族裔移民適應新社會模式|教研並進

發佈時間:18:00 2025-07-22 HKT

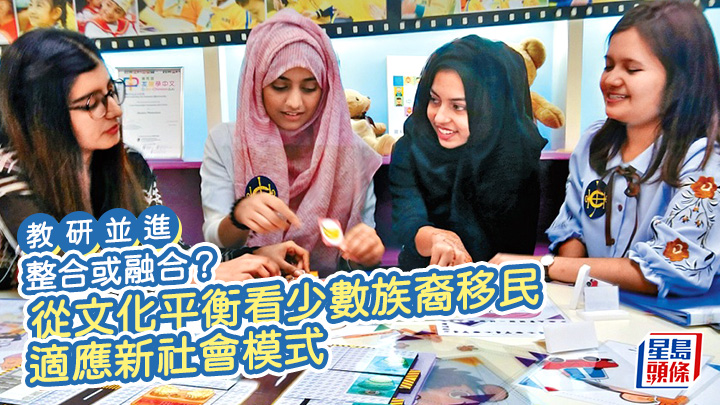

與主流社會不一樣,少數族裔移民學生在香港的生活面臨文化與語言的雙重邊緣化,需要努力通過建立學術身份認同和學習中文來適應主流社會。然而,拋棄傳統並在文化和語言上完全融入主流社會就算是成功適應嗎?

在適應新社會的過程中(即文化適應),少數族裔移民面臨兩大關鍵選擇:1. 應否放棄還是保持自己的文化傳統;2. 應否積極接觸本地社群,還是主要與自己的同族裔群體交往。為此,筆者的研究團隊針對5間少數族裔學生比例較高的本地中學(包括2間中文中學和3間英文中學)進行問卷調查,共收集了881名年齡介乎10至22歲的少數族裔中學生(以南亞裔學生為主)的數據。

問卷主要測量4個核心維度:跨文化態度、學術身份、歧視感知、自述中文能力。結構方程模型(SEM)分析結果顯示:學生性別、文化同化程度、歧視感知與學術身份認同,均與其自評中文讀寫能力呈現相助關聯。採取融合策略(即放棄傳統文化,完全融入本地文化)的少數族裔學生,其學術身份認同較弱,中文能力亦相對較低;相反,學術身份認同較強的少數族裔學生,其中文能力亦相對較強,表示他們更能適應移民的生活。此外,女性少數族裔學生的中文讀寫能力普遍高於男性少數族裔學生。通過研究結果,筆者將探討幾種適應新社會的生活模式,並分析哪一種更容易令移民學生成功適應。

文化適應4類模式

研究結果顯示了移民的4類文化適應模式。第一類是放棄原有文化傳統,全力融入本地社群(即「融合」)。第二類是移民可能選擇相反的路徑,保留原有文化傳統並疏遠本地人(即「分離」)。第三類是既放棄原有文化傳統,又疏遠本地人(即「邊緣化」)。第四類模式(即「整合」),也是本研究發現最多少數族裔移民學生採用的模式,表現為在保留自身文化傳統的同時也積極接觸本地人,這種文化適應模式使他們能夠在兩種文化之間靈活轉換,建立更強的家庭和本地人網絡,從而獲得更具包容性的身份認同,並從兩個社群中獲取知識。

移民學生選擇如何適應本地文化,會影響他們對學校的看法、感受和歸屬感,這些構成他們的學術身份認同。嘗試「融合」(第一類)的學生往往放棄傳統身份,期望在學校通過與本地人交流來建立新身份,但由於他們的學術身份認同較弱,這種交流通常難以成功。

選擇其他適應方式(「分離」、「邊緣化」)的學生,不依賴本地人來建立學術身份認同,或者在接觸本地人之前已建立了堅實的傳統根基(「整合」),因此可建構較強的學術身份認同。這些學生更有動力學習,掌握更多知識(例如中文),從而在校內外取得成功。

研究驗證了這個理論模型:嘗試融合的學生學術身份認同較弱,因而他們的中文學習效果也被削弱。他們既失去主動保護自身傳統文化的意識,同時無法在主流教育中找到對應的位置。這表示單單與當地人交流並不足夠,我們必須加倍努力,幫助移民學生在自身傳統文化和移民社會的新文化中取得平衡,從以提升他們的學術身份認同及中文學習能力。

延伸閱讀:ShinyTAM數據分析平台 助教師善用評估促進教學|教研並進

制訂重視文化身份政策

根據研究結果,研究團隊為家長和老師帶來明確的建議:一方面幫助移民學生在自身文化中找到力量,另一方面鼓勵他們保持傳統。比如,家長可以向孩子講述與其獨特歷史及與其自身文化特質相關的故事——這些珍貴的傳統文化知識有助孩子的跨文化適應。教師則應創造尊重多元文化的課堂環境,讓學生分享自己的文化傳統和觀點,了解移民學生面對的獨特挑戰,增強他們的心理韌性和適應能力。

另外,研究建議政府和學校領導層制訂重視文化身份的政策,如在課程中增設多元文化教育內容,或培訓本土教師的跨文化教學能力,通過這些措施建立而非摒棄學生原有的文化傳統和身份,促進其傳統文化與香港主流文化的融合,從而培養包容度更高的文化身份和更強的學術身份認同。

這項研究強調學術身份認同與文化平衡的重要性。少數族裔移民若可保留自身的傳統文化,同時被主流社會接納,對於成長階段的移民學生在社會上找到自己的定位和價值尤其重要。家長、教師及政策制訂者可以通過促進這兩者的發展,引導移民學生充分發揮潛能。

文:香港教育大學數據分析及評估研究中心總監趙明明、香港教育大學研究生院院長谷明月、香港教育大學中國語言學系助理教授李蓁及牛津大學教育系博士生何博菁

譯者:林思明

本欄歡迎院校學者投稿,分享個人學術見解及研究成果,1400字為限,查詢及投稿請電郵︰[email protected]。