照顧學習多樣性 設計融合教育觀課記錄表|教研並進

發佈時間:12:49 2025-05-18 HKT

在現行的政策下,融合教育已植根於本地校園。然而,學校有機會因為課程與教學上的資源不足,以及專業知識和經驗有限等問題,導致融合教育系統無法發揮完善功能,難以照顧所有學生。

學校要有效實踐融合教育,有熟悉特殊教育方面的專才負責策劃和進行教職員訓練,往往比其他學校為佳。為此,筆者的研究團隊與香港賽馬會合作,在2021年展開賽馬會「校本多元」計劃,其中一個重點是為老師提供合乎成本效益的融合教育課堂支援,提升中小學教師的能力,回應課堂內不同的學習需要。

延伸閱讀:ShinyTAM數據分析平台 助教師善用評估促進教學|教研並進

融合教育4大框架

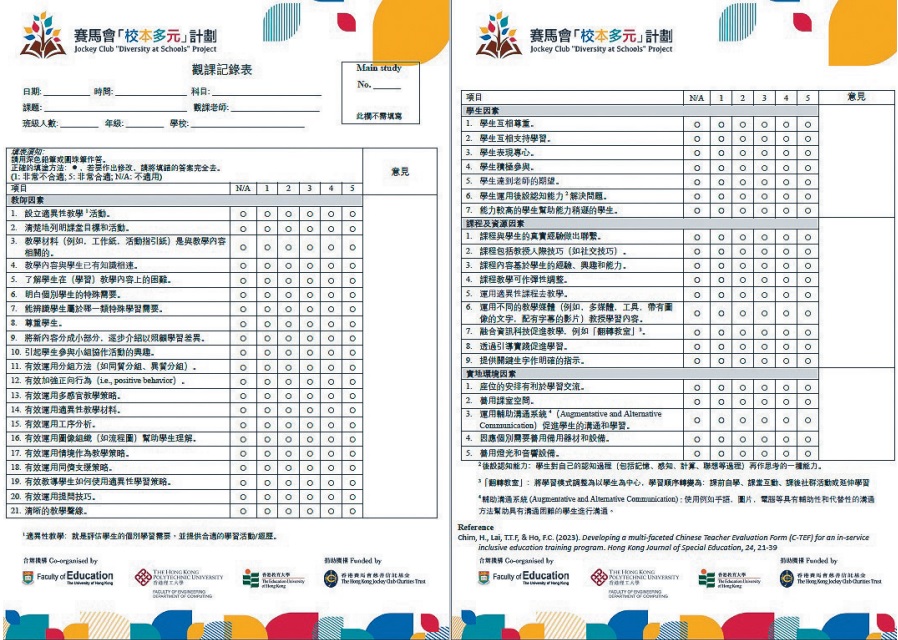

考慮到現時就着融合教育課程設計的觀課記錄表可能比較匱乏,筆者負責的計劃團隊研發了一份為在職教師於融合教育師訓課程的觀課記錄表,以調查教師如何改變他們在融合課堂的實踐,照顧學習差異。此觀課表的設計配合融合教育專家費爾.福爾曼(Phil Foreman)闡釋的融合教育4大框架:教師、學生、課程、資源和課堂環境。

費爾.福爾曼於2014年提出的「融合生態系統框架」在很多融合課堂中被廣泛應用,他提出融合教育的重點不但包含教師的一般課堂指引,更加着重教師的適異策略、學生的後設認知、課程的多元性,以及課室環境的配合。這4個因素彼此交互作用,從而讓高中低能力的學生皆能以自己的學習步伐,在融合課堂上獲取最大學習效果。

「教師因素」泛指教師對融合課堂多元需求的準備、專業知識和策略,以及態度。當中包括有效運用多感官教學策略、工序分析(按學習需要再細分為若干個較小步驟)及分組方法(如同質分組、異質分組及多感官教學策略等)。

「學生因素」泛指有特殊教育需要(SEN)的學生的能力和技能,其中包括學生運用後設認知能力解決問題及能力較高的學生幫助能力稍遜的學生等。

「課程和資源因素」則指在多元課程中識別和調適,例如運用適異性的課程去教學和提供關鍵生字作明確指示等。

最後,「環境因素」可指教室中環境及各種設備設施的運用,譬如運用輔助溝通系統促進學生的溝通和學習,以及善用燈光和音響設備等。

研究團隊配合以上的4大框架,並且採用教學框架評估(Framework for Teaching)和其他工具,開發了中英文版的融合教育觀課表。

着重策略 因材施教

觀課記錄表包含43個項目,包括教師(22個項目)、學生(7個項目)、課程和資源(9個項目),以及環境配置(5個項目)。由於教師適異性的教學策略是主導整個融合課堂的效果,所以教師項目相對會較多。在教師領域中,大部分項目涉及融合課堂一般因素,而其他項目則專注於多元策略(如辨識特殊學習需要)。

學生領域主要涉及照顧學生多樣性的措施。課程和資源領域主要涉及多元課程的調適。環境領域則涉及課堂中使用的視覺/音頻輔助工具。觀察者須根據問題的適用性進行評分和書面評論。

為檢視觀課表能否有效檢視融合課堂的實踐,研究團隊在參加計劃的學校中收集了涉及600份完成的觀課表,以作分析。結果顯示,除時間管理外,觀課記錄表幾乎所有項目都與以上的融合教育4大框架相配合,代表本觀課表能有效評估融合課堂的適異效果,不但可提高課堂參與度,亦可照顧學生不同的需要,讓他們發揮最大學習潛能。

與一般主流的觀課表不同,本觀課表更着重融合教學策略多於學科知識,即課堂內不同能力學生皆可根據自己步伐學習,故此本觀課表能跨學科應用,並提升老師照顧不同能力需要學生的技巧,達致因材施教。

由2017年開始,此融合教育觀課記錄表正式在教育局委託香港教育大學設計的高級課程中採用,至今已有近2000名老師使用,並適用於筆者負責的「校本多元」計劃的117間中學、小學及特殊教育學校。使用者回饋相當正面,並肯定指出從4個不同範疇去剖析融合課堂的效果,更讓他們清晰了解老師、學生、資源,以及環境上的配合。若可與學科觀課表一併使用,評估效果將更全面地涵蓋學科及融合教育技巧。

如果讀者有興趣下載觀課記錄表,可瀏覽:https://shorturl.at/LDuVv(中文版)或https://shorturl.at/4pHvT(英文版);另外,如果讀者有興趣參加「校本多元」計劃或參考我們的小冊子,可瀏覽:https://short-link.me/ZpyB(參加「校本多元」計劃)或https://shorturl.at/WD0py(小冊子)。

本欄歡迎院校學者投稿,分享個人學術見解及研究成果,1400字為限,查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文:香港教育大學特殊教育與輔導學系高級講師詹浩洋博士