從中國「舊學」到新文學——胡適與香港大學中文學部的轉變|根本月報

發佈時間:12:29 2025-05-10 HKT

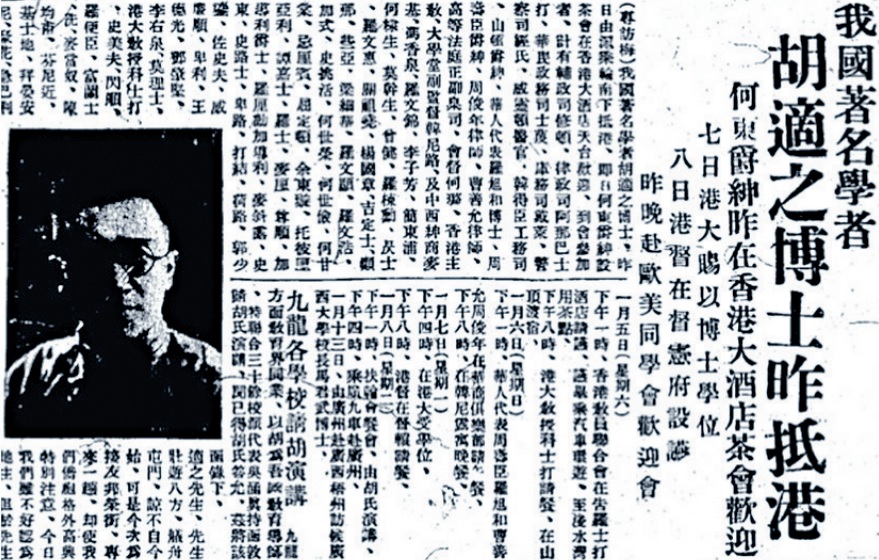

1935年元月,白話文運動的鼓吹者、曾經發表〈建設的文學革命論〉的北京大學文學院院長胡適(1891-1962)首次南下兩廣,期間除了前往廣州和梧州外,還到香港大學接受該校頒贈的榮譽博士學位(見下圖)。

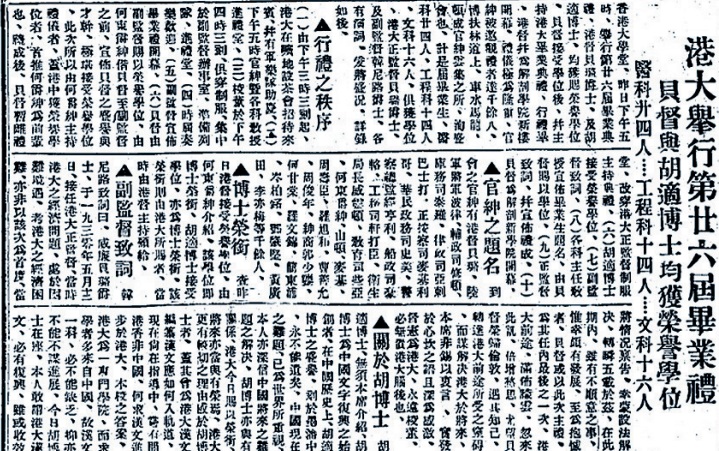

1月7日下午,香港總督兼香港大學監督(校長)貝璐(William Peel, 1875-1945)在主持該校畢業禮時致辭稱:「胡(適)博士之聲譽,中國無雙,且為遠東無不崇拜者……胡博士為港大編纂漢文應如何入軌道,極為感激。胡博士為中國文學復興之學者,港大既得其助,斯誠贊助胡博士復興之計劃矣!」而香港大學副監督韓尼路(William Woodward Hornell, 1878-1950)在介紹胡適時指出:「嘗有問香港非中國,何求漢文進步於港大?本校之答案,港大為一專門學院,而求學者多來自中國,故漢文一科,必不能缺乏,抑亦不能不謀進展。今日胡博士在座,本人敢謂港大漢文,必有復興,雖或收效較微,然其必有相當進展也。」(見下圖)

延伸閱讀:一文解構線香歷史 古人如何燒香?如何製香?|根本月報

助港大漢文科復興

港督貝璐對胡適的推崇與感謝,把香港大學漢文的改革與胡適復興中國文學的計劃聯繫在一起,以及韓尼路希望胡適能夠協助香港大學的漢文科有所「復興」與「進展」。這是因為先前當鼓吹中國「舊學」的港督金文泰(Cecil Clementi, 1875-1947)於1930年離任後,以及1931年3月英國國會通過《1931年中國賠款(運用)法案》,決定撥款26.5萬英鎊給予香港大學,為改善中文學部,韓尼路和文學院院長傅斯德(L. Forster)於1933年底,特意前往上海和北平等地訪問考察。期間還與胡適會晤,討論有關香港大學的發展,以及物色漢文科主任等事宜。而韓尼路認為,中文學部應該一開始便由一個具備中國學術知識和至少有一點英語書寫和會話能力的人來掌管。新的港大中文學部教授,最好具有像胡適那樣的地位。

翌年夏天,香港大學特別聘請北京大學教授陳受頤(1899-1978)和輔仁大學教授容肇祖(1897-1994),親到該校考察,提供改善漢文科的意見。其後,兩人共提出10項改革的建議。香港大學依據這些建議,乃有意在陳受頤和胡適兩人中,聘請其一出任港大中文學部負責人,以求改善中文教學的內容。

香港大學藉着感謝胡適於1926年在「中英諮詢委員會」上,協助該校獲得「中英庚款基金」撥助的款項,以及指導該校編纂中文課程,希望借頒授胡適榮譽法學博士學位的機會,提出聘請胡適的意願。但胡適因不願意放棄北京大學教職,婉拒有關聘請。而他則改推薦新文學健將許地山(1893-1941),以及史學大師陳寅恪(1890-1969),供香港大學挑選。香港大學於同年6月,正式聘請許地山出任中文學部負責人。

延伸閱讀:可愛忠實之家 背後的傳教士與香港社區故事|根本月報

推薦許地山任舵手

胡適認為:「文言決不足為吾國將來文學之利器」(《嘗試集.自序》), 所以,他願意指導香港大學中文學部編纂「順應時代需求」的中文課程內容。而且,雖然他沒有南下應聘,但推薦了許地山擔任中文學部的負責人,讓該校從「中國文字的教授全在幾個舊式科第文人的手里」(〈南遊雜憶〉)的情況,轉為「把新文學帶到港大中文學部」。從而達到胡適在〈建設的文學革命論〉中提出的期望:「要在三五十年內替中國創造出一派新中國的活文學。」

假如,胡適應聘南下香江,相信不但會為中文學部,也會給香港文學發展帶來一番新的景象!

本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載:http://machsaa.googlepages.com

本欄歡迎院校學者投稿,分享個人學術見解及研究成果,1400字為限,查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文:香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會執委周正偉博士