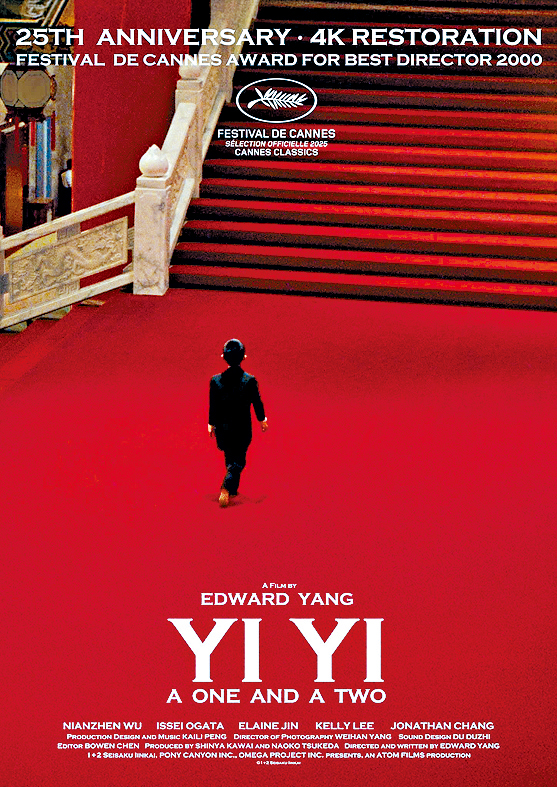

嘉洛 - 如時間錦囊般 看重映的《一一》 | 嘉洛的光影世界

25年前的第53屆康城影展,金棕櫚獎及影后給了《天黑黑》、評審團大獎是姜文的《鬼子來了》、影帝是《花樣年華》的梁朝偉、楊德昌則以《一一》贏得最佳導演。華人影迷一向認為《牯嶺街少年殺人事件》是楊的代表作,但歐美則愛《一一》,特別是長達3小時的影片,以一戶台北中年夫婦NJ家庭為中心,透過他們親人、社區、職場和社會關係展開的多線敘事手法,展現四周人物日常瑣碎生活眾生相,成功探討了當代家庭、愛情、親情和生命等課題的意義。

25年前看《一一》感覺像一部實而不華作品,觀眾感受了生命及其蘊含的一切。由愛與心碎、記憶與遺忘、成功與失敗、婚姻與不忠、生命與死亡等等,重要是時間流逝其中。經過25年的生活沉浸,今天再回顧它,會發現它是一部傑作。楊德昌透過它審視了童年時期的好奇心(小孩洋洋攝影機下的鏡頭)、青少年時期的不確定性(婷婷介入了友好的感情世界)、中年的遺憾(NJ重遇當年大學戀人、掙扎應否重拾舊歡)等。他們如一個普通家庭,努力充實地過活,尋找自己在這個世上的定位,正如梭羅名言:「大多數人過着默默絕望的生活!」關鍵是如何去面對它。

當年楊德昌於台北拍攝《一一》,鏡頭下的台北讓人嚮往,今天台北成了常住人口持續減少的城市,替台北築起高牆的樓價,不少年輕人拒於牆外,人們仍是充滿着辛勤工作、卻無法找到人生意義的悲傷。

《一一》如小津安二郎1953年的《東京物語》一樣,也在探討城市進步過程中,如何衝擊了家庭價值觀;楊德昌的遺作《一一》也是,只是觀眾要如打開已埋藏了25年的時間錦囊般,用了四分一世紀歷鍊與發展,才能體會其中。謝謝楊德昌、謝謝25年重映的《一一》!

嘉洛

最Hit