以刀刃守护生命 见证微创发展之路|养和 — 医者情‧医者心

发布时间:00:05 2023-07-23 HKT

外科医生就像游走在刀尖上的匠人,以一双巧手为患者治瘉伤病、守护生命。手术时下刀要精确,稍微落差都可能带来难以想像的后果,难怪要练就手术所需的技术,往往花费一个医生数以年计的心血。养和医院外科中心及内镜中心主任、外科专科医生陈志伟医生行医多年,不断探索和学习,一路见证着外科由传统开刀手术演进至微创内窥镜手术,再到今天机械臂的应用。通过与医学界同袍不断交流和互相学习,希望把技术传承,让更多病人受惠,活出妙手仁心的真缔。

文:养和医院外科中心及内镜中心主任陈志伟医生、记者张瑶

由于性格外向,加上对解剖有浓厚兴趣,喜欢「落手落脚」为病人施手术,更肯定自己成为外科医生的志向。特别是外科涉猎的范畴广阔而且全面,涵盖甲状腺、肠胃、肝胆胰、乳房、血管,小至脂肪瘤,大至肝脏肿瘤切除,甚至一些急症例如小肠气、急性阑尾炎(即盲肠炎)等,我都希望凭双手去拯救生命,通过各类型手术治瘉病人。

遇上恩师 成就更好的我

作为首届香港中文大学医学院毕业生,我有幸遇上当时刚从英国回港的李国章教授,他不但鼓励我成为外科医生,毕业后更邀请我加入威尔斯医院外科团队。对我而言,李教授不只是经验丰富的肝胆胰专家,他能在短短数年间,把一个只有十多位外科医生的团队壮大成为国际知名的外科部门,他过人的坚毅及魄力,以及「说到做到」的精神,成为我工作及处事的榜样。

及后在行医的路上,感恩遇上另一位恩师 ── 钟尚志教授,他不但全情投入推动外科领域的发展,而且勇于打破传统。上世纪八、九十年代微创及内窥镜手术备受质疑,但他为了病人福祉,坚持排除万难,积极研究并先后引进内窥镜、腹腔镜等微创手术至本港,开创微创手术普及化之路,更毫不保留地把经验及技术传承下去。令我更为敬佩的是,他为人非常谦厚,常谓「但开风气不为师」,从不以老师自居。从他身上,我不仅学习到拯救血肉之躯的技术,也启发我一直坚持以生命影响生命的行医理念。

同辈互相学习 从不孤单

另一项我在大学时期和行医生涯领略到的,是团队精神的重要性。最深刻的是医学生实习时期,整个学系的学生不论上课或休息都会聚在一起,自此培养出深厚和长久的友谊。到后来开始着手替病人施手术,我更加体会到团队之间的信任和互相配合乃不可或缺,因为没有手术能单靠一位医生就能独立完成。再者,施手术只是治疗的其中一环,由术前诊断至术后护理,需要整个医护团队如护士、放射治疗师、物理治疗师等各司其职,才能让病人得到适当治疗。

事实上,一个成功手术的背后,除了医生的技术和经验外,医疗科技的进步无疑让外科手术不断突破,迈向一个又一个里程碑。其中,微创内窥镜及腹腔镜由以往只可以作诊断,发展至治疗用途,现时只需要数个小孔已可做到传统开刀手术的效果,创伤大大减少,让病人更快复元,而且提升手术精准度,为病人带来莫大裨益。

还记得多年前曾遇过一位热爱运动、需服用薄血药的七十多岁退休外籍人士,他因小肠内藏着一粒细小的血管瘤造成大便出血,初时照肠镜和胃镜都找不到出血位置,每个月都需要输血维持血色素,即使利用胶囊内镜亦只侦测到小肠有一疑似小肉粒流血,及后经「双镜」,即内窥镜、腹腔镜微创手术治疗,成功寻找到细小的血管瘤并割走,术后几星期,他已可活动自如。若果当时靠传统开刀手术,不但难以找到病灶,而且开刀的创伤性大,康复时间也长,对经常做运动的病人而言,传统开腹手术带来比较大的创伤。能够成功解开这个困扰病人多时的问题,对我来说甚具意义。

排除万难 见证微创普及化

过去三十多年,微创手术的进步不但惠及本地病人,我们亦乐于通过参与各类型交流团,向内地及东南亚地区的医护人员亲身示范和推广微创手术。回首过去,行医的道路并不易走,探索过程虽然充满挑战,但能见证微创手术由零发展至现时有近半手术都属微创,病人因而受惠,仍为我带来极大的满足感。盼望未来,微创、机械臂手术,以至其他新技术继续发展,让外科医生在更狭窄的空间内为病人精准地切除病灶,不断提升手术的成功率及安全性。

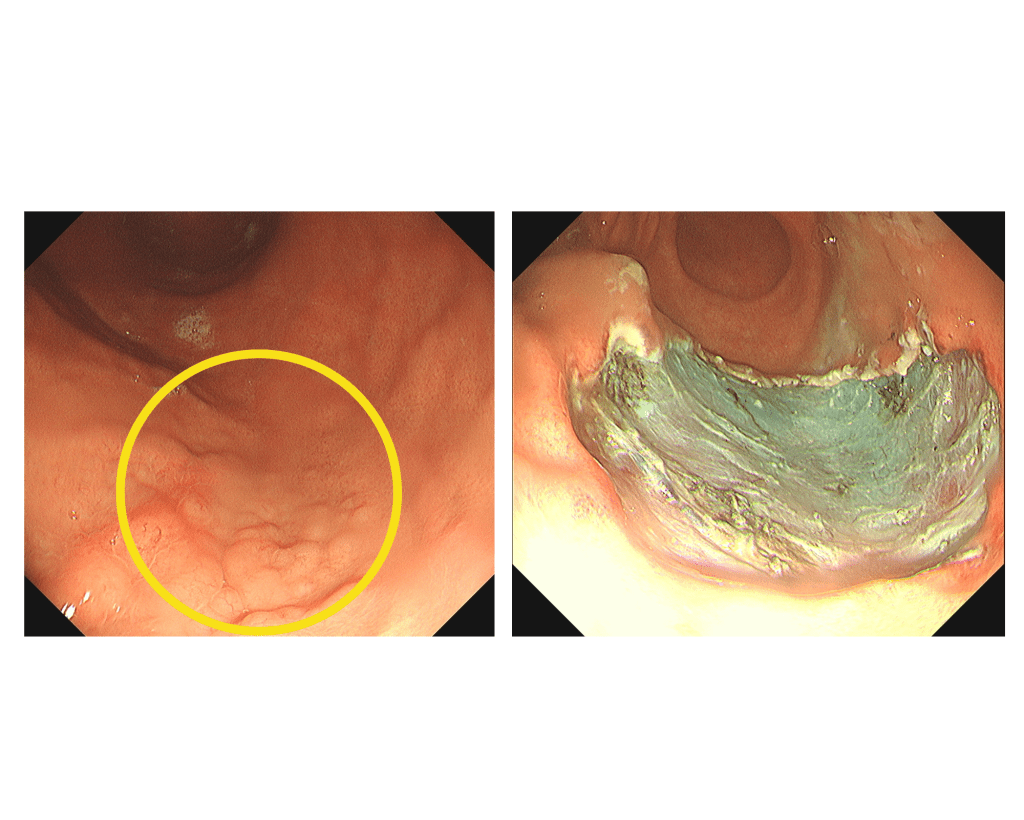

内窥镜 除黏膜下癌前病变

内视镜膜切除术(Endoscopic Mucosal Resection,简称EMR)及内窥镜黏膜下剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection,简称ESD)是一种先进的内窥镜手术,毋须开腹便能切除胃肠癌前增生物或其他异常组织。

在治疗时,医生会先把病变黏膜染色并划定范围,有需要时亦会在病变外做环状记号,然后在黏膜下层注射溶液,令病变组织隆起,再利用特别设计的手术刀以环状分离黏膜,让病灶从黏膜下剥离。由于此治疗属复杂而且难度极高的医疗程序,容易导致流血及穿孔,因此必须由经验丰富的医生施行。

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ