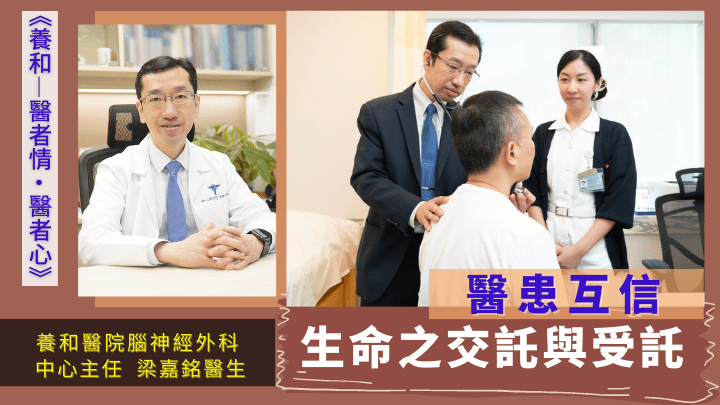

医患互信 生命之交托与受托|养和 — 医者情‧医者心

发布时间:00:05 2023-04-16 HKT

医患关系建基于互信,特别是涉及脑部和神经相关的疾病,可说是生死攸关,医生要治理的不只是疾病本身,还要照顾病人和家属的心理状态,唯有互信方能克服疾病带来的种种挑战。养和医院脑神经外科中心主任梁嘉铭医生从医三十年,他认为是医患之间的信任成就彼此生命,病人求医并非「购买服务」,而是交托生命的一个重要决定;医生亦必须恪守专业、肩负责任,相互合作和信任才是医患关系的精髓。

文:养和医院脑神经外科中心主任梁嘉铭医生、记者曾蔚淇

小时候,我从未想过要成为一名医生,我总是思考人生的意义:人们每天营营役役到底为了甚么﹖后来一位中学老师受重病折磨,我感到非常无助,亦因此认识到医生这个职业可以用知识帮助别人,因而决定读医,希望为社会带来改变。

我从事的神经外科,一般被称为脑外科,主要处理与中央神经系统相关的疾病及手术,例如脑神经肿瘤、脑动脉瘤、脊椎肿瘤、脑积水、脑部创伤等。治疗的过程很多时都要争分夺秒,部分手术需要开颅,每一场手术都好像走在生死的钢索上。

交托生命的重任

开颅手术是一项非常高风险的手术,期间一旦出现任何差池,后果不只是一道疤痕,而是可能影响四肢活动能力,终身残障,甚至事关生死,因此每当病人来求诊,勇敢地把「脑袋」交给我,我都定必全力以赴,因为我肩负的不仅是每一位病人的生命,还有他们对我的信任,而这也是医患关系的基础。

我曾经接手一位患脑动脉瘤的外籍病人,她在术前非常忐忑不安,她当时的一句话令我深明医治病人须具备同理心:「这次手术对你来说,可能只是众多手术之一,但却可能是我一生中的唯一一次,对我而言是关乎生命安危的时刻。」从那以后,我一直提醒自己,对待病人必须理性和关怀并重,勿只用「冷冰冰」的一字一句去解释治疗方案和术前须知,我们要站在病人的角度理解他们的担忧和忐忑。

科学精神与人文关怀

十九世纪末,美国的结核病治疗和研究专家特鲁多医生(Dr. Edward Livingston Trudeau)有一句著名的行医座右铭:「有时治瘉,常常帮助,总是安慰」。作为医者,治病时固然要全力以赴,但更重要的是急病人所急、想病人所想、痛病人所痛,助病人解除痛苦、给予心灵安慰。

科学求真,人文讲善,而医学正是两者的结合,兼备科学的求真精神与人文的关怀。正因如此,医疗服务并非一项「商品」,因为医学的价值不光是治病,行医也不是一买一卖的付费服务,而是交托生命的重任。我至今依然谨记学医时听过的一句话——「医生不只是『医病』,而是要『医人』」。在我看来,医生和病人之间应是「照顾者」和「被照顾者」的关系。我亦一直鞭策自己,不辜负每位病人对我的信任。

信任尽在不言中

曾经有一位病人,不幸在怀孕期间脑血管瘤爆破出血,情况相当危急。眼见妻子危在旦夕,她的丈夫情绪频临崩溃,我们不仅要尽力为病人提供最适切的治疗,同时还要兼顾家属的情绪和感受。由于这次手术关乎两条生命,我和我的医疗团队心理压力甚为沉重,庆幸我们不负所托,最终顺利完成手术。难忘手术门打开的一刻,我看到病人家属释怀的笑容,一切尽在不言中。其实毋须经常把「信任」两字挂在嘴边,从病人和家属们的眼神和表情流露,都可感受到他们对医护团队的信心。

后来这位病人带同孩子来覆诊,看到他们一家人乐也融融,我感悟到医生的使命不只是拯救一个人,医患彼此合作和谅解,医者一方负责任,患者一方信任,才得以建立良好和可持续的医患关系。

治疗脑内「计时炸弹」:脑动脉瘤

脑动脉瘤是血管壁上的一个「泡」,成因是血管壁抵受不住血压的冲击而变得薄弱,像气球般膨胀起来,一般出现于血流冲力大的位置,如颅内血管分支。高血压、吸烟等后天因素也会加速血管老化,增加脑动脉瘤出现的机会。

脑动脉瘤一旦爆破,可造成蛛网膜下腔出血,可算是出血性中风最严重的一个类别,患者会出现剧烈头痛。治疗动脉瘤主要是把它栓塞,防止血液再经过这弱点流出,造成脑出血;同时要保持正常血管畅通,以免造成缺血性中风。

传统的「夹闭术」以开颅方式进行,用夹子阻断动脉瘤的供血,创伤性较高,可用于预防动脉瘤爆破及治疗已爆破的血泡。较新的治疗方法是微创「导管介入术」,做法跟心脏通波仔相似,在腹股沟经大动脉置入导管至大脑,把铂金线圈堵塞血泡,但若动脉瘤的入口太大,难以把线圈稳定,线圈弹出便有机会阻塞血管引发缺血性中风。另一做法是以网状「引流支架」代替线圈,血液可继续流入正常的血管,病人需服用抗血小板药,此方法适合入口较阔而未爆破的血管瘤。