何明新 - 香港邮政的一笔糊涂帐 | 猛料阿Sir讲古

1840年英国邮政改革后出现第一个邮票,即寄信人缴付邮费而非之前的收信人付费,被视为邮票的鼻祖,所以直至今天英国邮票亦毋须印上国家名称,在英国邮票是找不到英国国名United Kingdom。香港邮政于差不多时候开办,方便在中国的英商及远征军人,随着香港的发展,香港邮政亦发展迅速,更由一个不牟利的官方权力部门发展成为以商业为本的机构,不同时期发行的邮票,伴随香港在各方面的转变,别具历史意义,多姿多彩,可惜香港仍未有一通讯博物馆向大众展示这方面的历史,多年前我与吴贵龙合著的《邮历香江》亦简单记述了香港的邮政历史供大家参考。

最近有读者问为何回归前的港英时期邮票不能使用,变成废纸,而纸币和硬币则不同,仍然流通。其实这是香港邮政在回归前欠下港人的一笔糊涂帐。

回归前香港掀起炒邮票热潮,因那时有传言港英政府时期的邮票于回归后会大幅升值,每一次邮政局发行新邮票都有人通宵轮候,邮局大排长龙,门外更有人设置小摊档以高于面值的价钱收购邮票。邮政局有见及此,更推波助澜使炒邮票风气更炽热及趁机发财,不但增加发行邮票次数,更巧立名目发行不同的邮品,使邮局外经常有人排队,不但炒卖特别邮票,连日常寄信的普通邮票也被炒高,一枚一元八角的女皇头邮票被炒高至百多元,一整张50枚面值90元的被炒至万多元,有人更因在邮政总局外通宵排队意外死亡。是香港历来第二次因买邮票而丧命的事件,第一次是在1891年,香港发行「开埠五十周年纪念」邮票,是香港发行的第一套纪念邮票,也是世界上第一套以加盖形式发行的纪念邮票,因准备时间十分紧逼,在1883年发行的维多利亚女王像二分洋红色邮票上加盖发行,吸引了很多人枪购,秩序大乱,做成两名葡萄牙人被践踏死亡及一名荷兰籍水兵被打死。

回归前不久,炒邮票造成社会混乱和引发经济问题,因发行邮票与银纸不同,是无需抵押的,换句话说是用将来财政来填补,当时被形容为「你请吃饭我付钞」,付钞者是香港回归后的新政府,这亦引起当时正在中英谈判的中国代表不满及提醒英方注视这问题,但英方不但不表示意见,香港邮政更变本加厉大量印制新邮票,把炒风推至另一高峰,很多人仍盲目追从,相信这些邮票具升值潜能。

在参与炒卖邮票者仍沉醉于黄金梦之际,香港邮政于接近回归前突然宣布,所有印有英国皇室标志的邮票在回归后不能使用,即失去本身的面值,只能在短时间内到邮局排队换回新邮票,很多人根本收不到这消息,又或未有时间去换及相信这些邮票仍有升值潜能,结果在回归后这些邮票不但不升值,更沦为废纸。

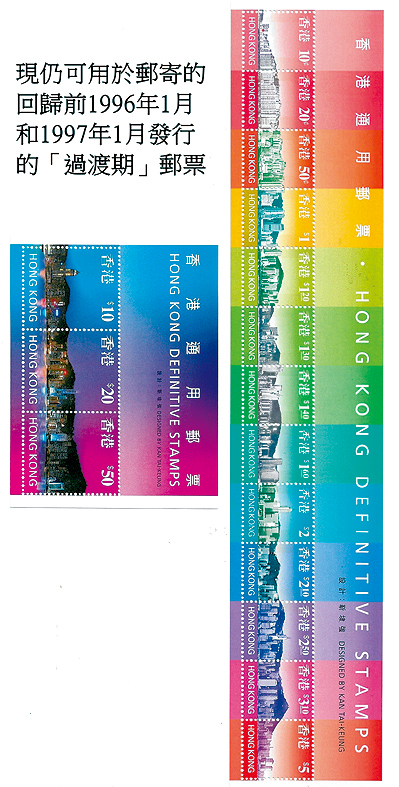

在英治时期发行的邮票至今天仍能使用邮寄的,只有在过渡时期发行的,称为「过渡期邮票」和没有印上英国皇室标志的邮票,当中仅有97年2月发行的两款香港97邮展面值10元小全张和6月发行的纪念香港代表队在96亚特兰大伤残人仕奥运会取得卓越成绩10元小全张邮票。

香港邮政这笔史无前例糊涂账相信是邮政史上独有的。

何明新