何明新 - 「狗王」与香港老味「炒栗子」 在市政事务署和食环署的「一般事务队」|猛料阿Sir讲古

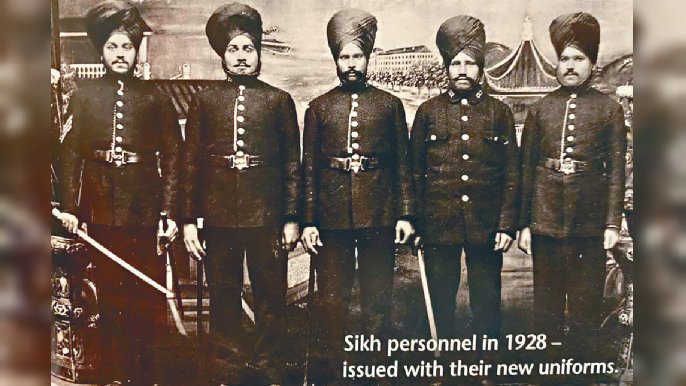

「小贩事务队」未成立前,管理无牌和阻街小贩是警察工作,那时候香港经济很差,人浮于事,称卖当借(卖档蔗)年代,小贩易入行,很多无牌小贩在街上讨生活,贩卖不同货品,由干货到湿货,熟食到冻饮都有,为了应付小贩衍生的问题,每一警区都设有专责「拉小贩队」名为Nuisance Squad,根据法例Nuisances and miscellaneous offences妨扰罪及杂项罪行而订立。中文最初译为「拉小贩队」,因是洋警官在后指挥,小贩逃避被拉便顺口说「走鬼」。1967年暴动时那队人被冠以「狗王」的称号,从此被调去当该工作便说「出狗王更」,来源是1967年暴动时一些暴徒称洋警察为「白皮猪」,华人警察为「黄皮狗」,因见有些华人警察追截小贩好比追贼,称他们为「狗王」,拉小贩时是使用猪笼车(货车改装的警车),小贩见猪笼车便一边走及大叫「狗王车到」,「狗王」之名不胫而走。

其实那时警察对小贩执法是「很手松,交到差便算,不会赶尽杀绝」,有一些节庆和敏感日子(例如双十节)不执法,更与小贩形成不成文默契,圣诞、过年等大节日不会阻小贩发财。

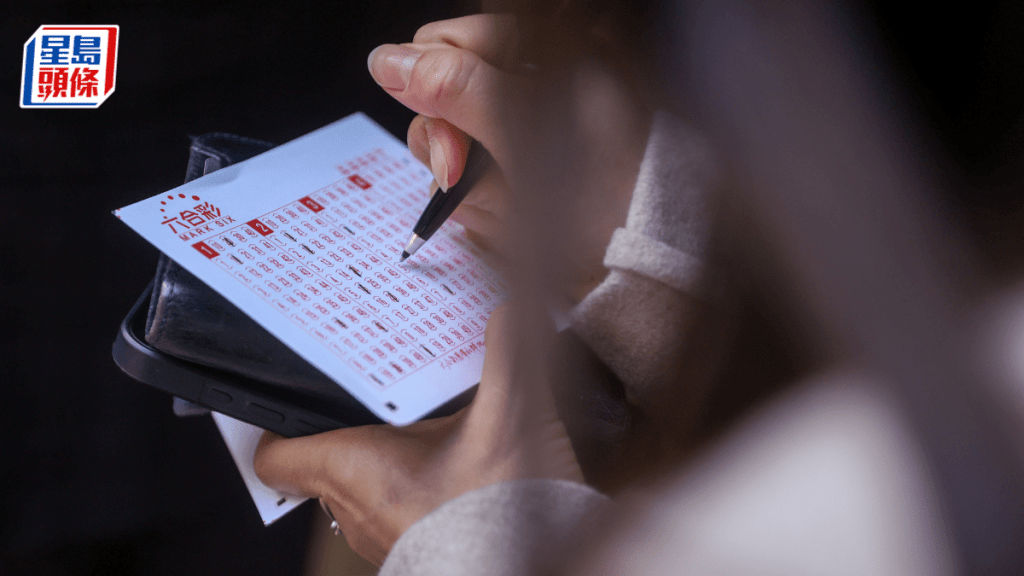

拉炒栗子小贩是一好例子,因炒栗子需要很多「架生(生财工具)」,最基本是一木头车载一大铁镬,置一火水汽炉把铁镬上的沙和砂糖加热,用大铲翻动沙和砂糖将藏于内的栗子干炒至熟,除了很大火烟外,亦释出非常香和独特诱人的味道,每年一入冬后便在街上欣赏和闻(嗅)到,特别是加上煨番薯等,成为香港特有的香味。当时无论是拉炒栗子小贩无牌贩卖或阻街,不会把他们全部架生检走,只象征式取一些栗子、麻包袋和一些零钱等便可交差,栗子小贩在警署担保后很快便返回街上继续炒栗子,飘香四溢。慢慢在70年代政府开始发流动炒栗子小贩牌给他们,使炒栗子分布各区,每年深秋至翌年清明前后成为香港独有的味道。

据记载,早于辽代(公元916-1125年)中国北方便有栗子园和专门烹制糖来炒栗子,50、60年代随北方人登陆香港,最有名栗子是北京良乡(板)栗子,良乡不是栗子产地,是北方板栗集散地,产地分布山东和河北的迁西等地。传到日本后,称为「天津甘栗」,同样,天津也不是栗子产地,而是出口港。

另一方面,在香港,因牌照不可转让亦不再发,很多当年获发牌的小贩都垂垂老矣,有关注组织希望政府能保存这个「香港街头老味」,再发新牌照或让现有牌照可转让或传给子女等。

何明新