何明新 - 摩罗叉(差) 称呼由来|猛料阿Sir讲古

我于70年代当警员时,曾与多位于50年代由巴基斯坦受聘来港的摩罗差共事,其中一位Rahman先生更官拜总督察CIP (Chief Inspector),是当时最高级的巴籍警察,我与他相识源于一「种族事件」,我当年在报案室当值日官时,有一天正在接见一报案人,我女警同事大声叫我说电台(999控制中心)有一位「阿叉Sir」有急事找我,我立即接听电话,对方用不太正的广东话向我说,我是CIP Rahman,为何你阿女(那时一般称女警为阿女)称我为阿叉,我立即说Sorry Sir!他说因现时有一案件牵涉政府高官要我亲自处理,之后会跟进称他为阿叉之事。

CIP Rahman后来成为我一位恩师及好朋友,他退休后返巴基斯坦安享晚年。此事更令我追寻为何香港称印巴籍人为「阿叉或摩罗叉/差」。

香港开埠不久已有摩罗街Lascar Row,是印度人聚居地(当时巴基斯坦仍是印度一部分);另一方面于1850/60年代国内广东一带发生外来客家人霸占本地人土地而引起的武装冲突,不久蔓延至开平县,香港富商开平人谭亚才为了保卫家乡,在港招募5名英国水手驾驶一艘挂上英国旗的汽船载着百多名退役印度士兵携同洋枪弹药回乡支援,声讨入侵的客家人,结果不敌,大部分印度人被杀,他急急带同一众受伤的印度人回港,但被印度人及死者家属追讨赔偿,在政府调停及不起诉他海盗行为罪等条件下,谭亚才在他拥有的摩罗街建屋作为安家补偿,政府把此段改为摩罗上街Upper Lascar Row,原摩罗街改为摩罗下街Lower Lascar Row。既然香港早已有摩罗街,称印巴籍人为摩罗差不可能是歧视。

我当时为悉此疑团,走访很多印巴籍人士及翻阅不同图书馆藏书及文献,最终找到多篇有关研究。另早于70年代,巴籍高级警长Station Sergeant Class I(咩喳)Sahib Dad已作出过研究,他所讲和我走访的专家学者,大致相同和相差不远。

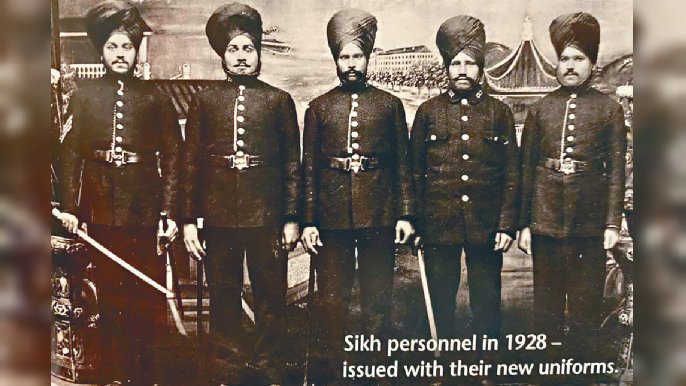

香港1841年开埠时,印度人已在英国军队服役,1890年代,来自旁遮普省印度军炮兵团屯驻于尖沙咀威菲路兵房Whitefield Barracks(俗称摩啰兵房,现今的九龙公园,部分营房保留评为一级历史建筑),他们有畜养驴仔mule来运送笨重货物和军械,话说有一晚上有一头驴仔从兵房正门逃出,跑入弥敦道,那赶驴兵muleter从后追出,他用旁遮普语Punjabi大叫「Morro摩罗、Morro摩罗」,意思是截停牠、截停牠,在闸口的印度兵亦用旁遮普话回应「Acha阿叉、Acha阿叉」,意思是「对啊」或「是啊」。有本地人在弥敦道听见这他们从未听过的语言及见两印度士兵互相对话,误以为他们一位叫摩罗一位叫阿叉,便把他们称为摩罗或阿叉,本意可见绝不存在歧视成分,潜移默化更成为大家约定俗成的通称。

何明新