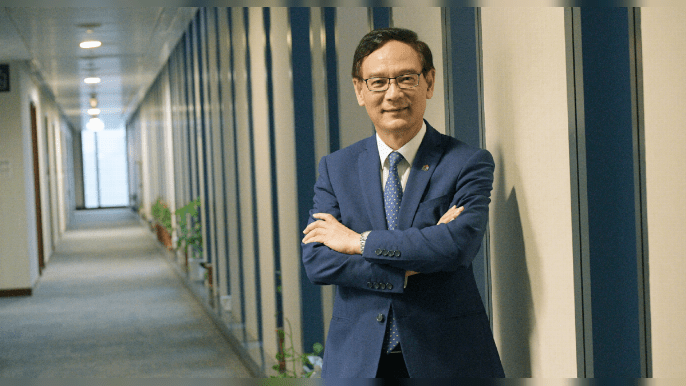

检讨房屋政策 加强往上流动力

立法会上周三读通过《2023年印花税(修订)条例草案》,正式落实本年度预算案提出,调整物业从价印花税税阶的建议。有关措施可减轻首置人士购买200万至1080万元楼宇所需缴交的税款,预计有3.7万人受惠,每年令库房少收约19亿元。财爷多番强调有关措施并非「减辣」,而是因为原有税阶自2010年都未有调整体过,今次调整主要是希望减轻一般家庭首次置业的负担。

事实上,今次调整某程度只是追回过去13年来的累积通胀和楼价升幅。与调整前比较,首置人士可能只悭到数百元至最多约6.7万税款。但香港不少青年人和年轻家庭上车时面临最大困难,往往是首期要支付的金额,所以今次措施起到的作用有限,实在称不上为「减辣」。

不少有意置业人士迟迟无法上车,除了因为私营楼价高,另一原因是金管局为了维持银行体系稳定,而订下的按揭成数限制和压力测试要求,令到部分人即使具备供款能力,亦难以借到足够的按揭贷款,因而要支付较高成数的首期。购买一手楼相对容易,因为发展商可提供额外借贷及其他协助方案,但买二手楼就难有类似安排,有关因素或多或少加剧了一手与二手物业的楼价和成交量差距。

按揭保险某程度可提供协助,但保费加上按揭供款,又增加了首置人士的负担。金管局近年已多次放宽有关限制,笔者希望当局可因应最新的本地楼市和外围息口状况,再适时作出检讨。

笔者曾多次指出,香港有部分青年人和年轻家庭,觉得好像不论怎样努力,都难以储够钱购买私楼,想抽居屋又难过中六合彩,久而久之就会放弃了上车的希望,改为以「上楼」,即是入住出租公屋作为人生的最大目标。为了避免超出轮候公屋的入息和资产限制,部分人刻意不求上进,不争取升职加薪,一有余钱就宁愿拿来买名牌或去旅行。

有关情况亦会拉低港人的生育率。有些年轻人因为良久都抽不中居屋,亦租不起私楼,拍拖多年都不敢结婚,结了婚也不敢生育,有的甚至在结婚后仍要继续分开,与各自的父母同住。上述心态和现象,削弱了社会向上流动的动力,影响香港的长远发展,加剧了青年人对政府及社会现状的不满,降低了他们对香港的归属感和责任感,形成回归之后其中一个最严重的深层次问题。

随着香港成功止暴制乱,由乱及治,再迈向由治及兴的新时代,社会和立法会已绝少人恶意阻挠政府觅地建屋,《十年长策》的公私营房屋供应可望达标甚至超标,特区政府是时候对房屋政策作出全面、深入的检讨。

自亚洲金融风暴后,政府奉行了近20年「重公轻私」房屋政策和建屋目标。随着公屋平均轮候时间有序回落,公私营房屋供应的七三比例,未来是否有调整空间呢?占整体供应达七成的公营房屋,是否应逐步减少出租公屋,增加更多数量和种类的资助出售房屋呢?「三年上楼」承诺是重要的,但政府同时应提高港人的自置物业比率。

应重新考虑首置贷款计划

政府可能忧虑,在缺乏可供发展的土地,增加私楼用地,公屋数目就会减少,影响上楼时间,但是否可以采取有效措施,活化二手私楼的流转,以增加市民的上车选择,处理好「首期难」的问题。政府多年前曾推出首次置业贷款计划,但当时因整体供应不足,楼市炒风炽热,楼价不断上升,首置贷款变成火上加油,加剧了楼市泡沫和之后的负资产危机。但现时本地及外围情况已完全不同,政府是否可以重新考虑呢?

按揭供款方面,年轻首置人士的还款期能否进一步延长呢?有人或会担心变成一世「楼奴」,事实是许多供款人、尤其青年人的收人,一般都会随时间而上升,只要有能力及有上进心,就有机会升职加薪,往往能做到按揭供款期最后缩短至少于20年。

另外,引入「渐进式按揭」的安排,亦可帮助青年人与年轻家庭上车,提供他们储蓄及促进社会向上流动的动力。

引入「渐进式按揭」

长远而言,政府更应为港人的「住屋开支占家庭入息比例」制订政策指标。官员可能会担心如何达标,但有为政府不应遇难避事,而是要民有所呼,我有所应!

2023年5月23日