辛正儿 - 防预缴消费陷阱 认真研设冷静期 | 社论

每当经济不景,消费市场疲弱,预缴式消费问题就会涌现。连锁健身美容中心「舒适堡」日前暂时全线结业,截至昨天,消委会共接获358宗投诉,涉款1200万元,有消费者称在「舒适堡」关门前仍被职员游说签订预缴消费合约,或涉违反《商品说明条例》,但调查需时,追究也困难,消费者作为无抵押债权人,不如银行等有抵押品的债权人,在赔偿优次中排在较后位置。为此,社会有呼声设立「法定冷静期」,规管以预缴式消费的服务合约。

环顾海内外均有针对预缴式消费而设立冷静期,例如内地2014年生效的《消费者权益保护法》,消费者如透过网络、电视、电话、邮购等方式购买商品,可毋须说明理由,7日内退货。同年英国亦有类似法例生效,消费者有权在14日内取消合约而毋须说明理由。消委会多年来倡议在香港引入冷静期的可行性,并因应香港的消费特色和问题对症下药,加强保障。

然而,商经局局长去年回复立法会议员针对健身美容预缴消费的质询时说:「香港刚于今年开始全面复常,企业(尤其是中小企业)的营运仍面对不少挑战。我们会继续因应当前情况,包括经济环境和相关投诉及执法数字,小心检视有关建议。」反映官方并未把设「冷静期」列为急需工作。但根据官方数字,2013至2019年间海关共接获4万多宗法例所禁止的6种不良营商手法的投诉,当中完成调查的不足2000宗,完成检控的更少于500宗,显示现有安排未能完全保障消费者,令公众觉得设立「冷静期」,已经大有必要。

辛正儿

最Hit

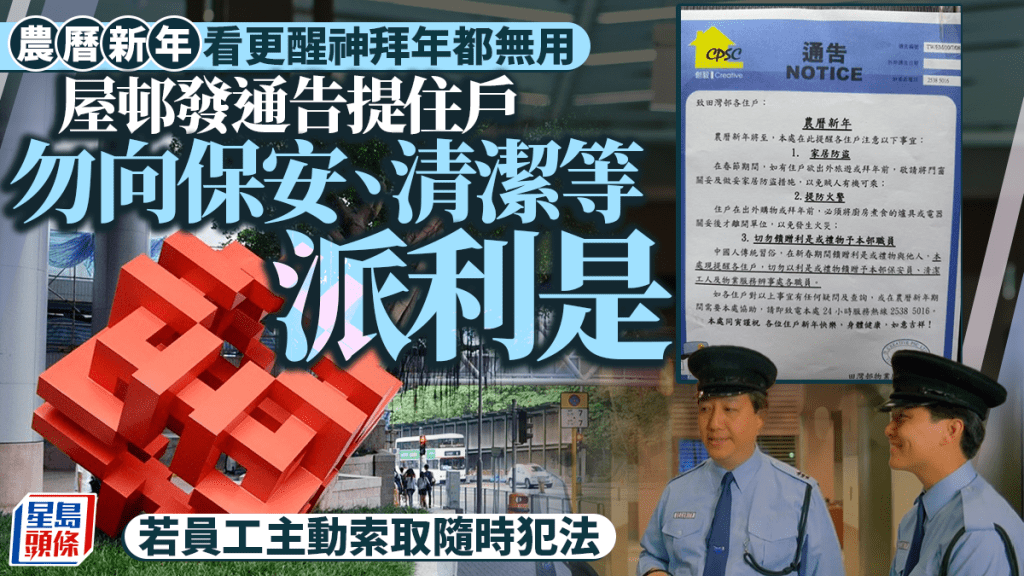

农历新年|醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益

2026-02-14 22:58 HKT

公屋租置计划|房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项

2026-02-14 15:10 HKT

8部贺岁片缺现象级 票房料冷

21小時前