每日杂志 |「沙盒」后续未清晰 业界吁设低空经济长远蓝图 中小企资源紧绌 无「落地」时程成隐忧

发布时间:08:00 2025-09-17 HKT

港府积极推展低空经济,今年3月启动「低空经济监管沙盒试点项目」,截至近日已有17个项目率先推行。有无人机专家指,计划为业界提供测试平台,但现时机制以轮候测试为主,测试成功后仍需等待正式审批,且缺乏具体时间表,加上未有配套衔接支援,部分参与计划的中小企正面对资源紧绌的压力,技术「落地」或受影响。有业内人士亦言,社会对低空经济仍缺广泛认知,期望有关部门可制订及发表蓝图,明确长期目标、策略规划与实施路径,为业界提供清晰方向。

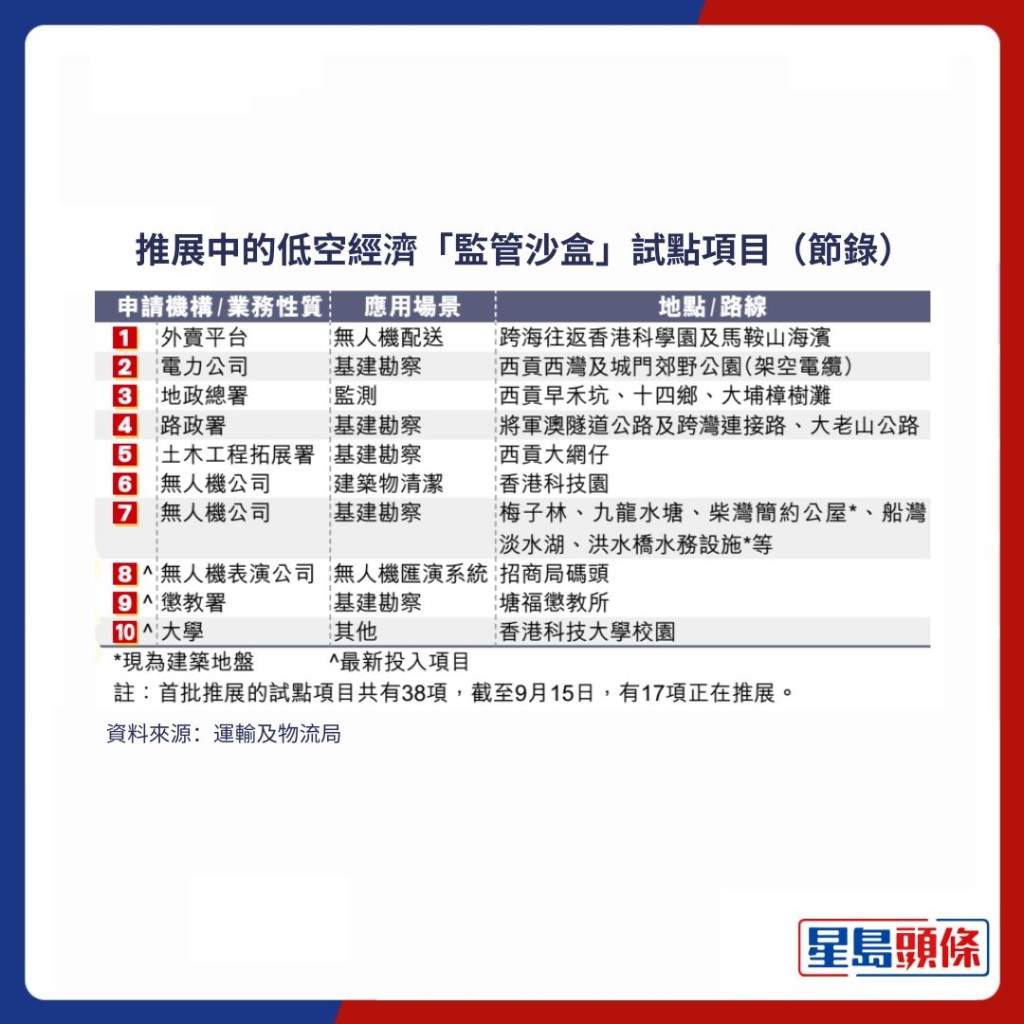

去年《施政报告》宣布成立「发展低空经济工作组」(工作组),制订发展策略及跨部门行动计划。今年3月,工作组公布38个「低空经济监管沙盒试点项目」,让行业持份者在指定航线内就项目概念进行测试。截至近日,已有17个项目进行测试,涵盖无人机配送、基建勘察、建筑物清洁、汇演及监测等范畴(见表)。工作组预期至今年10月底,将有28个试点项目进行测试,并将于明年上半年,推出第2期试验项目。

中小企面对资源紧绌压力

有业内人士指,以往申请无人机应用测试,需向多个部门提交申请,过程繁复,现时透过「监管沙盒」,各部门对无人机应用已有基本了解,有助促进跨部门协作,加快审批流程。惟有无人机专家指,整个项目采用轮候测试机制,尚未设清晰时间表,以现时进度估算,38个项目或需时约2年才能完成测试,后续审批时间未明,部分中小企或受资金及资源所限,难以持续营运。

香港无人机航拍会创会人、航拍公司「Bighead」创作总监周亦乐指,许多公司已投入资金参与,关注投资回报期,「大企业可当作『投资期』,但中小企聘请员工待命,技术又未能正式应用,投资风险较高。」他曾与外卖平台商讨,合作参与沙盒测试,但该些公司在衡量风险后却步,「缺乏保障及衔接支援下,企业不太积极,产业转化效率受限。」

有外卖平台今年6月试飞,使用无人机往来香港科学园及马鞍山海滨送外卖。周亦乐指,市民成功点餐,理应属「测试成功」,可进一步开拓航线并进行后续测试,其后正式应用,惟目前暂无具体时间表,部分公司长期处于测试及等待阶段,外界亦难以掌握进度。

境外公司前期准备不足仓猝申请

有份参与「监管沙盒」的公司负责人亦言,公司已向民航处提交中期报告,并定期上传统计数据,但不清楚后续详情,「何时完成『沙盒』?交完最终报告会如何?」他续说,各公司仅可于测试期间使用大型无人机,能否在完成测试后继续应用,尚未有定案。他认为,应订明时间表,如测试结果理想,便正式应用;若不理想,则再作改善。

有消息人士指,「监管沙盒」涵盖部分非传统、体积较大的航空器,首批参与公司多曾获民航处许可,进行较高风险的「进阶操作」飞行,惟部分仍在轮候的公司,对香港空域及法规了解有限、从未在港进行相关操作,亦缺乏相关操作牌照及与政府部门的沟通,「部门不敢批也正常。」他认为,「监管沙盒」一方面有助加速发展,另一方面却「操之过急」,部分内地及外国公司前期准备不足下仓猝申请,结果需从头做起,进度自然受延误。

「监管沙盒」以外,业界认为本港对低空经济的整体认知仍有待提升。有业内人士直言,许多市民对相关技术的认识,仅限于无人机配送及汇演,技术尚未深入普及。中国香港无人机运动总会会长邹伟杰指,内地发展低空经济以「企业对消费者」(B2C)模式为主,但综观已推展的「监管沙盒」项目多为企业层面应用,与市民接触有限,「大家不懂何谓『低空经济』,何以应用?」

议员倡成立「低空管理局」

大湾区低空经济联盟于9月初向特首政策组提交《2025施政报告》建议书,联盟创会会长、立法会议员葛珮帆提倡率先推动建筑、物业管理及物流3个行业的低空经济商业应用落地。她续说,随着无人机应用场景快速拓展,未来管理需求将大幅增加,建议政府研究成立「低空管理局」,作前瞻性规划,「这是保障产业长期健康发展的必要举措。」

周亦乐认为,业界确实需要跨部门的平台,如工作组可制订「低空经济发展蓝图」,明确长期目标、策略规划与实施路径,为业界提供清晰方向。他强调,蓝图不应仅停留在目标层面,需同步推出配套措施,如研发资助、培训补贴、考核认证体系及专属测试基地等,以降低企业测试成本,提升交流效率,确保目标「落地」。

邹伟杰相信,「监管沙盒」已推出半年,各部门已有足够时间掌握「低空经济」的特性,下一步应思考香港于区域及国家层面的定位。他举例,国家的硬件配套成熟,香港可从运作层面切入,如在金融、保险及融资等方面协助国企拓展海外市场,发挥「超级联系人」角色,「香港有能力做好,最重要找到合适的定位及工作。」

运输及物流局回复指,「发展低空经济工作组」在保障航空和公众安全的前提下,积极协助试点项目申请人开展测试。据工作组观察,申请人所具经验和规模不一,部分需较多时间准备,包括安排人手、购置设备及取得起降点的土地拥有人同意等。工作组会继续协调各部门、业界及持份者,致力推动测试顺利开展。

业界:人才培训配套不足 限制产业推进速度

发展低空经济,人才培训必不可少。有业内人士直言,本港培训配套不足,人才供应无法跟上产业推进速度,成为限制发展的关键。

今年7月,港府修订《小型无人机令》和《1995年飞航(香港)令》,前者新增「丙类无人机」分类,涵盖重量介乎25公斤至150公斤的小型无人机,让本地可合法使用较大型的无人机,便利多元应用场景;为平衡使用安全,修订同时要求「丙类无人机」在操作前须先获民航处许可,并须投保1500万元至2000万元等,配合推动低空经济。

仅少数专业人员取得所需牌照

然而,香港仅少数专业人员取得「丙类无人机」牌照,市场亦缺相关培训课程。香港无人机航拍会创会人、航拍公司「Bighead」创作总监周亦乐指,民航处有培训大纲,但担任培训导师须有相等资历,如曾在其他国家取得操作25至150公斤无人机的牌照;参与「监管沙盒」项目的公司虽可自动获配两个丙类牌照名额,惟未见有「余力」教班,导致市场出现空缺,「想学的人暂时无处可学。」

目前民航处认可中国等地的同等类型牌照转换,有机构安排港人北上考牌,再回港申请换证。周亦乐指,内地考牌制度与本港考车牌相近,由培训中心提供课程,官方单位考核及发牌。他指,内地已设数千间培训中心,单计深圳有超过10间,配备多个考核场地。

航空顾问公司「FlightPro」总经理刘志颖亦言,本港缺少低空经济及无人机领域的人才,「始终是个新兴行业。」他指,现时与多间大学合作,将无人机课程纳入大学常规教育,并多加推广,「期望吸引青少年加入行业。」

周亦乐期望,有关部门能着重及推动本港人才培训,否则难以应对未来大规模应用的人力需求。

记者:仇凯瑭