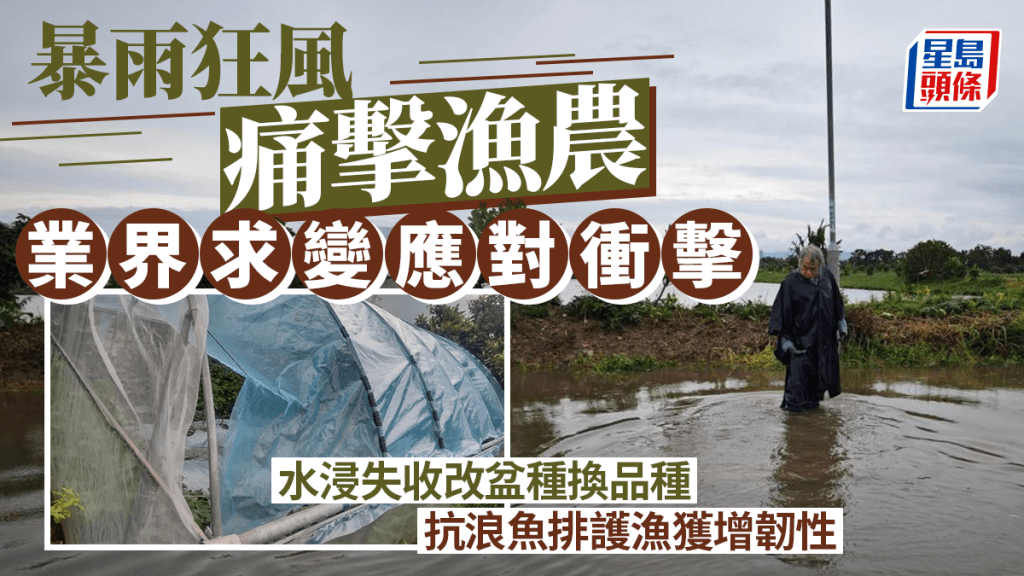

每日杂志|暴雨狂风痛击渔农 业界求变应对冲击 水浸失收改盆种换品种 抗浪鱼排护渔获增韧性

发布时间:09:00 2025-08-29 HKT

与极端天气共存系列 之 渔农生态篇

近年酷热、暴雨与台风交替出现,极端天气逐渐模糊季节界线,为本地农渔业带来沉重打击。过去2个月,天文台5度发出黑色暴雨警告,不少农场严重水浸,大量农作物失收;台风导致鱼排及渔船损毁或翻沉,海水温度、酸碱值与盐度的变化,亦令渔获量明显下降。面对持续的气候挑战,业界近年采用不同技术以寻求转机,包括改变种植方法与品种、引入水质监测设备,以及转用更耐用、抗风浪的鱼排材质,期望提升行业的气候韧性。本报将以系列报道,探讨极端天气如何影响各行各业,以及业界如何透过不同技术与策略,寻找应对气候变化的出路。

今年截至昨日(28日),天文台共发出40次黄雨、16次红雨及5次黑雨;其中,红雨和黑雨均在7至8月录得,黄雨亦有32次。此外,截至昨日晚上8时,本港今年共发出16个热带气旋警告,数量较去年及前年同期分别多12及7次。

生态环境改变缩短作物周期

「收成从来没试过像今年这么差」,位于锦田的曾号农场因地势较低,7、8月黑雨期间多次水浸。77岁的农场主兴姐无奈道,预计本月收成的茄子、粟米及灯笼椒全遭浸毁,就连最「粗生」的韭菜也难以生长。她叹言农地需时恢复,难料何时重新播种。

大棠猪君农园同样有不少幼苗、瓜类作物被浸毁。负责人Andrew形容,今年雨水特别多,台风亦较预期早到,去年同期西瓜及蜜瓜分别收成逾100及300个,今年仅得10多个西瓜,蜜瓜更是颗粒无收。他解释指,瓜类授粉黄金期短,连日暴雨冲走花粉,导致无法结果,收入料较去年同期减半。

粉岭明记有机农场的场主潘太说,暴雨令土地变得潮湿,影响植物根部生长,昆虫亦无法授粉,本应盛产的节瓜大批枯死,秋葵亦减产一半。她透露,以往会到中环码头及西贡农墟摆档,现时货量仅够供中环售卖。她指,近年夏天不断升温,缩短作物的成长周期,今年会考虑提早秋播。

中大卓敏生命科学教授、农业生物技术国家重点实验室主任林汉明指出,暴雨会冲走土壤中的微生物、微细昆虫及营养,改变生物多样性。水浸则会增加土壤黏性,不利需要疏水的作物生长,缺氧的环境亦改变土壤生态,「不再是原本种植时,空气很容易到达土壤的状态」。惟长期缺水同样导致荒漠化,一旦突发暴雨,表层的有机质会被冲刷,而反复暴晒和水浸,更破坏土壤可持续性。

塘水盐度降低影响鱼类繁殖

渔业同样面对极端天气冲击。香港渔民青年会主席崔景恒表示,台风「韦帕」袭港期间,部分小船被吹走或翻沉、木制鱼排遭破坏,损失金额由数万元至近10万元不等。他又指,南海开渔后,有西面流域的渔民反映,暴雨后珠江三角洲一带水质混浊,影响渔获。他说,近年台风季节有后移趋势,业界亦曾讨论是否需要调整休渔期。

港九渔民联谊会理事长周水根说,极端天气对渔民生计影响颇大,因新界西地理位置面向珠江三角洲多条河流,暴雨时淡水会涌入屯门海域,令海水盐度降低,导致部分鱼群因此迁移至较远水域;酷热天气亦令鲳鱼等推迟产卵,孵化亦变得困难,而作为珠江三角洲特产的「狮头鱼」现已相当稀少。

立法会渔农界议员何俊贤称,新界鱼塘在暴雨时有机会溢满或塘壆被冲溃,出现「走鱼」情况,造成经济损失。强降雨亦令塘水盐度降低,若紧接酷热天气,更会引发缺氧,威胁养殖环境。他亦指出,台风与暴雨下无法开工,造成收鱼延误,影响市场供应。

海洋生物及珍珠贝专家甄华达指出,海水升温会令部分鱼类养殖期缩短;大气中的二氧化碳融入海,造成海洋酸化,不利双壳贝类生长。暴雨亦改变海水盐度,使鱼类耗费额外能量调节渗透压,减慢生长速度等。

城大传染病及公共衞生学系客座助理教授杨一补充,全球碳循环有83%经海洋进行,过去30年来海洋热浪增加50%以上,至2100年全球海洋温度料升1至4°C。此外,大多数鱼类适合的酸碱值介乎6.5至9,若低于4或高于11便无法存活。

她表示,海洋温度上升及酸化,使部分浮游生物与鱼群迁移,导致鱼类分布、栖息地及食物链结构等发生改变,带来不可预测的生态后果。她续引述研究指,到2050年热带地区的潜在海产捕捞量可能减少40%以上,高纬度地区反之上升,有机会引发国际渔业的资源分配冲突。

引进智能设备监测优化耕作

渔农自然护理署回复本报查询指,早前已开放紧急救援基金申请,支援受台风「韦帕」及8月初暴雨影响的农渔户。截至8月24日,已接获1714宗申请,为合资格农户批出逾1600宗申请,涉及超过300公顷农地,援助金额逾650万元;另收到23宗捕捞、海鱼养殖及塘鱼养殖申请,已向8名海鱼养殖户发放共约5.4万元,其余个案仍在处理中。

尽管天气难料,业界仍积极寻找方法应对。路旁的小花生命农庄共同创办人Phoebe表示,近月台风及暴雨导致瓜类失收,但亦令她发现盆种的作物存活率更高,故未来计划以盆种方式栽培甜瓜,并试种耐热的椰菜花。

林汉明建议,可利用工厦作室内多层种植,并改种高价值蔬菜或食用花,抵销电力等成本。他亦提出可从三方面应对极端天气,包括研发种子;用大数据监测气候变化,及优化耕作。他举例指,内地引进农业机械人、使用无人机喷洒农药,希望本地农业能持开放态度,接纳新技术,「我们的农业不一定要人拿锄头去耕田」。

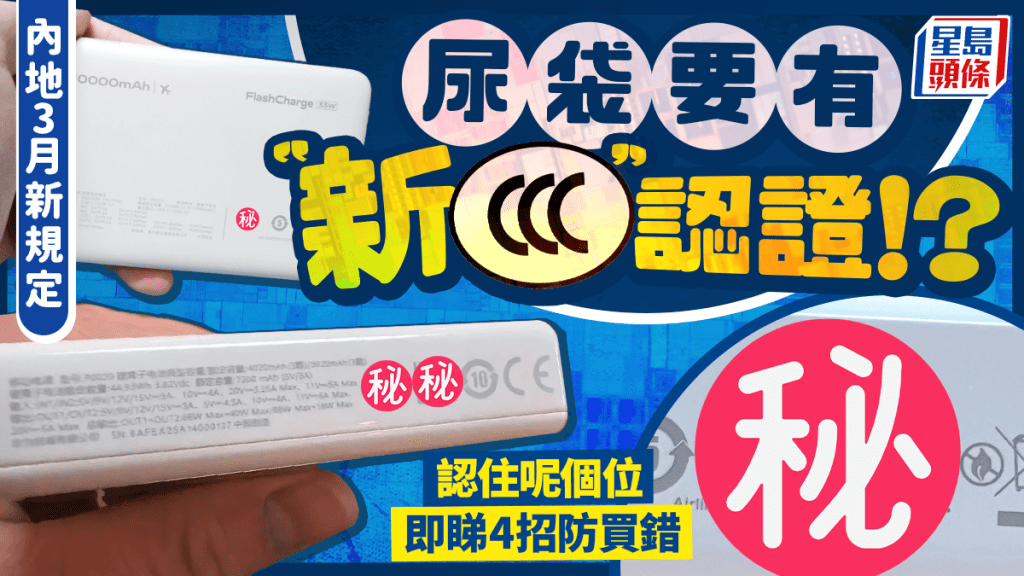

有逾30年海鱼养殖经验的渔民罗广财亦分享,现时使用的鱼排已从木制转为高密度聚乙烯(HDPE)及钢制,可抵御12级强风,节省维修费用,配合水质监测设备,能随时掌握海水盐度、氧气含量等数据,减少损失。

甄华达认为,除应用智能设备监测,可透过杂交和基因筛选,养殖耐热、具经济价值的品种,例如在塔门和南丫岛,已有渔民养殖较耐热的杂交鲍鱼。他续指,内地有养殖区会在夏季将水产「北移」,本地可考虑与内地合作,「水质受到污染、水淡时,或可用船运去其他地方养殖。」

无法精准量化损害 天灾险保费高难落实

近年极端天气越见频繁,渔农业却因保障不足,面对沉重损失。业界认为天灾保险可减轻负担,但受制于行业的高风险特性、资金池不足,加上缺乏精准数据量化损害,造成保费过高等问题,相关保险至今仍未能在港落实。

立法会渔农界议员何俊贤指出,渔业风险较高,目前没有保险公司愿意承担。他提到,因无法准确统计渔获存活率,导致保费过高,「一笼鱼值100万元,就要交100万元保费。」他认为,或需待人工智能(AI)技术更成熟,准确率达90%以上,保费才能合理化,「要靠AI厘定受保鱼价和数量。」

此外,养鱼户也需改善防护设施,减少外界风险,才能提高受保空间。他亦建议可与内地合作,建立更具规模的资金池。

农业方面,中大卓敏生命科学教授、农业生物技术国家重点实验室主任林汉明指出,香港以小农户为主,现时风险全由农户承担,建议由政府带头推行天灾保险。

业界冀政府提高补助金抗逆

为支援受天灾影响的渔农户,政府设有紧急救援基金,惟业界普遍认为金额不足以弥补实际损失。渔护署则回应,基金旨在协助尽快复业,而非赔偿性质。

有农场主指出,有机农场投入成本更高,但补助金额与普通农场一样,有时仅得1000多元,期望当局能提高金额。

香港渔民青年会主席崔景恒亦说,希望政府能考虑提高金额。他举例,有海鱼养殖户过去仅获约6000元补助,远不足以抵销损失。另有养鱼户期望当局放宽基金补助条件,容许大型养鱼场申请。

渔护署表示,补助金额会按业界运作情况、工资及其他开支变动作出调整,现水平已能协助受影响渔农户购买复业所需物资及支付额外人工。署方亦会派员实地视察,并根据《执行指引》发放补助金。

署方强调,一般情况下,大型养殖场不会获考虑,但若因天灾陷入特别困境,亦曾有个别个案获发紧急救援基金。

记者:潘明卉

--

与极端天气共存系列

建造物管篇:每日杂志|建造物管提升安全 科技作业减高风险 持续热浪可引发猝死 台风暴雨险象环生

运输物流篇:每日杂志|风雨路途危机四伏 司机工权极须保障 货物损耗推高成本 物流业:供应链转向「区域化」

旅游展览篇:每日杂志|风暴频袭旅游展览 业界部署备受考验 应变成本日增 冀预报与保险到位