人工智能时代的阅(慢)读|智凝都会

发布时间:11:43 2025-11-18 HKT

生成式人工智能突破了我们想像界限,不但吸引着大众的眼球,更俨然成为一门方兴未艾的庞大产业,对这领域不了解的,就必定会落后于时代。目前技术已经能自动写作、自动绘图,更能够编写歌曲和生成影片,甚至与人聊天和进行新闻报道。在文字和文学方面,人工智能可以协助修改句子和进行初译,还可以拟定文书草稿,甚至懂得写诗填词。假以时日,机器能够取代我们的工作、角色以至人本身,看起来一点也不会是天方夜谭。

实现效率终极追求

法国哲学家李欧塔(Jean-Franois Lyotard)于1979年出版的经典《后现代状况:一份知识的报告》(The Postmodern Condition: A Report on Knowledge),今时今日读来仍未过时。这本定义何谓「后现代」的重要著作,当中指出可操作的效率成为判断一切的标准,符合效率就是理性的,能够达到资本主义社会的要求;相反,没能符合可操作效率的,则没有价值可言。

生成式人工智能面世,显然能够实现对效率的终极追求,只消输入简单的指令,电脑便在瞬间替我们完成各种工作。

学习文学与历史,其中一个难关是要在有限的时间内翻阅及检视大量文献。历史学者徐力恒博士解释,自从数码人文(digital humanities)的研究方法逐渐普及,各种数据库应运而生,过往难以穷尽的资料开始变得没那么使人却步,文史学者于是会选取更具规模、更富创意的学术题目。

心理学家陈自强教授指出,从正向科技(positive technology)的角度,技术革新能够改善我们的生活,帮助我们解决过去不容易处理的问题,而不必视之为洪水猛兽。即使如此,科技也不能为我们解决一切困难和烦恼,它只能在现实生活中为人们提供协助。

为探讨数码文化与数码人文的发展,香港都会大学成立数码文化与人文学科研究所(Research Institute for Digital Culture and Humanities, RIDCH),举办各项活动,及出版了《数码时代的中国人文学科研究》,考察数码文化对我们的研究和生活有何影响。

例如,通过各种资料库,探讨古典文学的宏观现象,将数据视觉化;或说明小说中的数码文化主题,解释现代人在文学中呈现出来的生存处境。

文本阅读无可取代

电脑和科技已经成为生活中不可或缺的一部分,能够协助我们快速地收集和归纳大量数据,在历代典籍中搜寻个别作家的资料,或分析句子的文法问题,提升文字的水平。然而,从另一角度看,它也不可能取代人的本身,告诉我们应该怎样创作,怎样突破前人的界限,怎样用更有想像力的方式,有力地呈现现代人的精神状态;亦不能代替我们进行阅读,亲身体会作品的特色。

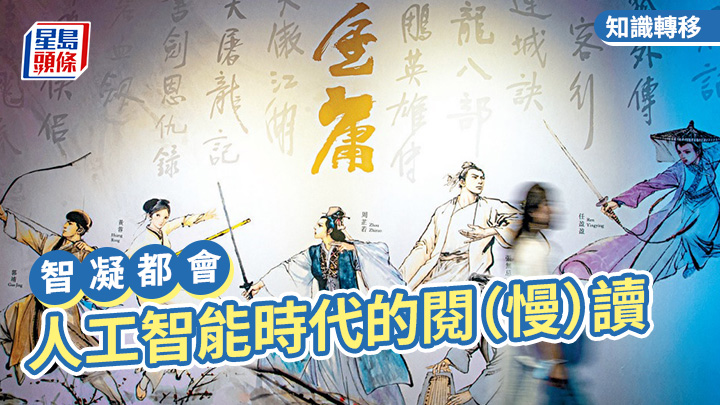

这点正如影视改编不能取代文字原著;举例而言,两位当代武侠小说家古龙与金庸的写作风格迥然不同,前者着重描写两名武林高手的对决,胜负只在弹指之间;后者叙述人物、历史背景和武术非常细致,详细形容双方的动作和心理。这些都需要透过亲身阅读小说,才会领略赏析个中文笔精粹。古龙的《多情剑客无情剑》(《小李飞刀》)是笔者最喜欢的武侠小说,这部小说虽然被多次改编为电视剧、电影作品,可是作者的叙述风格仍难以通过影像具体呈现出来。我们只能阅读文本,才能接近作者的写作意图。

无论甚么时代,我们还是需要故事,借着故事内人物的经历,从中获得心灵满足,掌握人生道理,或者是共情同感的态度。我们强调需要细读(close reading)文本,才能发掘字里行间的含义,寻找作者或是文本的意图,甚至是启发读者产生创新见解。

只有切切实实阅读鲁迅的《祝福》,我们才能真正感受旧社会下鳏寡和妇女的痛苦;惟有细细品尝钱锺书的《围城》,我们才可了解知识分子的可笑与无奈。

(按︰原文刊载于协恩中学主办,文理书院[九龙]、民生书院、何明华会督银禧中学、英华书院、喇沙书院、圣芳济书院协办《第十八届联校文学创作比赛》文集)

本栏欢迎院校学者投稿,分享个人学术见解及研究成果,1400字为限,查询及投稿请电邮︰[email protected]。

文:香港都会大学人文社会科学院副教授黄自鸿博士

延伸阅读: