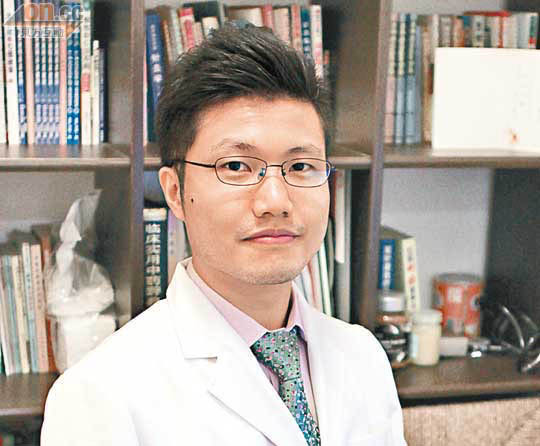

眩晕|「耳水」怎会「不平衡」?|吕兆升中医师

在香港,有很多病人自称患有「耳水不平衡」,屡医不效。不知道在甚么时候开始,香港出现了「耳水不平衡」这个「医学名词」,来诊断大部份患有眩晕的病人。因此,许多内地或外国的医生,对于「耳水不平衡」这个名称,都摸不著头脑。所以,我常常说,「耳水不平衡」是香港独有的「病」。

关于「耳水不平衡」,其实此病名并不准确。内耳确是一个负责机体平衡的器官,故此,内耳的病变,可以引致眩晕。内耳病变引致眩晕,较常见的有三种情况,包括耳石症、前庭神经发炎、美尼埃氏病。

耳石症可以透过耳石复位治疗,治愈机会高,病情轻微。前庭神经发炎一般与感冒有关,治疗上可透过服中药治疗感冒治愈。较多人认为「耳水不平衡」形容的就是美尼埃氏病(Meniere’s Disease),然而美尼埃氏病发病率并不高,只占所有眩晕病患者的大约10%。

然而,临床上除了耳源性眩晕,可以引致眩晕症状的情况繁多。例如颈源性眩晕、晕动病、高/低血压、贫血、神经衰弱、脑病变等。病因可以单独出现,也可以相互交叠,而且不容易正确诊断。在诊断困难的情况下,往往导致许多病人误以为自己患有「耳水不平衡」一病。但若因此而未能对症下药,往往导致病情缠绵难愈。

传统中医并无「耳水不平衡」的病名,有关症状,中医纳入「眩晕」病的范畴。中医认为眩晕的发病与肝、肾比较密切。与风、火、痰、瘀、虚有关。《内经》:「诸风掉眩,皆属于肝」将眩晕的发病总体归纳为与肝有关。风属木,为肝之主气,是故风气甚则导致眩晕。金元时期朱丹溪提出「无痰不作眩」,他认为眩晕发病是因为脾虚不能运化湿邪,痰浊之邪上蒙清窍引致。明代张景岳提出「无虚不作眩」。他强调各种虚证对晕眩的影响,肾虚导致肝阳上亢,脾虚生湿导致痰湿昏蒙,气血亏虚所导致的晕眩。

虚证所致的晕眩,正是中医与西医对眩晕病认识的主要分别。中医比较重视虚证于晕眩发病的重要性,与及擅长透过治疗虚证以达致改善眩晕,而且,一般中医虚证的范畴,并不能于验血或一般体检所观察得到。美尼埃氏病、晕动病、贫血、低血压、神经衰弱等情况所引致的眩晕,较常出现虚证的情况,中医治疗效果也十分显著。

由于此病与肝肾二脏虚弱有关,以下人士较容易得病:

年老 大病久病 长期睡眠不足 情绪紧张,压力较大人士

由于眩晕的发病原因错综复杂,饮食调养必须视乎个人体质。属肝风内动晕眩,忌食辛辣炙煿。属脾虚湿重晕眩,忌食寒凉生冷,黏腻难消化之品。属肾虚晕眩,忌食寒凉生冷

食疗汤水:

天麻川芎定眩汤

天麻一两、川芎三钱、茯苓八钱、生姜三钱 可煲鱼头、瘦肉 适合二至四人饮用 适合肝阳上亢所致眩晕人士饮用 眩晕、耳鸣、头目胀痛、口苦、失眠多梦 女性月经期间慎用

杞子南枣鸡蛋汤

党参八钱、杞子五钱、当归三钱、白芍五钱、南枣六个、鸡蛋2个 适合二至四人饮用 适合血虚眩晕 眩晕劳累则发、面色苍白、神疲乏力、心悸少寐