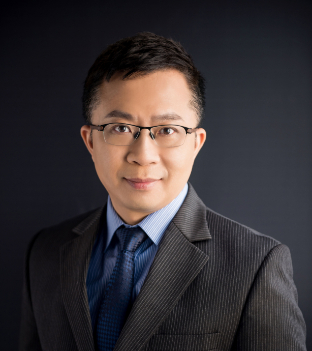

粉瘤|点区分粉瘤与肿瘤?如果出现在这些位置要小心

坊间会称皮肤出现的凸起肿块为「粉瘤」,其实所谓「粉瘤」属于肿瘤吗?医学上如何诊断「粉瘤」?又怎样治理呢?

揭开「粉瘤」真面目

我们习惯以「瘤」来形容皮肤上凸出的硬块,加上「粉刺」十分常见,因而衍生出「粉瘤」这个不尽准确的说法。事实上,「粉瘤」的医学名称应为「表皮囊肿」(epidermal cyst)。

「表皮囊肿」的成因及症状

「表皮囊肿」是因为表皮细胞在生长过程中出现异常,引致皮肤的表层细胞进入真皮层,并分泌出过量的角质蛋白,长期积累下形成隆起的肿块。「表皮囊肿」通常呈圆形,表面平滑,中间或有小洞,有可能流出分泌物,一般不会造成疼痛或痕痒。

一直以来不少人将「表皮囊肿」误称为「皮脂腺囊肿」(sebaceous cyst)。其实,「表皮囊肿」中的分泌物不是来自皮脂腺,医学上亦已证实「表皮囊肿」与皮脂腺增生没有关系。

「表皮囊肿」与「蟹足肿」有甚么分别?

出现「表皮囊肿」的皮肤表面不会有异常,而蟹足肿(keloid)的表面则会有明显红肿,而且患者会感到痕痒及疼痛。蟹足肿属于疤痕组织,因为帮助伤口愈合的纤维母细胞过度增生而形成,与「表皮囊肿」是完全不同的病症。

如何治疗「表皮囊肿」?

目前,并没有任何药物可治疗「表皮囊肿」,不过初期的「表皮囊肿」不会造成严重不适,如情况轻微及肿块细小,可先行观察。如「表皮囊肿」出现于面部或其他显眼位置,或有可能受细菌感染而出现发炎,可咨询医生意见后,决定是否接受手术治疗。

传统与微创切除手术如何选择?

传统「表皮囊肿」切除手术会将表皮、包膜及分泌物一并切除,减低复发风险,但因伤口较大,容易留下明显疤痕,未必所有患者能够接受。

随著医学技术进步,崭新的微创手术可利用二氧化碳激光或皮肤开孔器,在最接近表皮的位置开一个约2至3毫米的小洞,然后挤压出分泌物,并以外科仪器取走包膜,尽量减小创伤。医学研究显示,超过95%的病人进行一次微创手术后,可彻底消除「表皮囊肿」。