李秀恒 - 地方债务须小心处理|恒声集

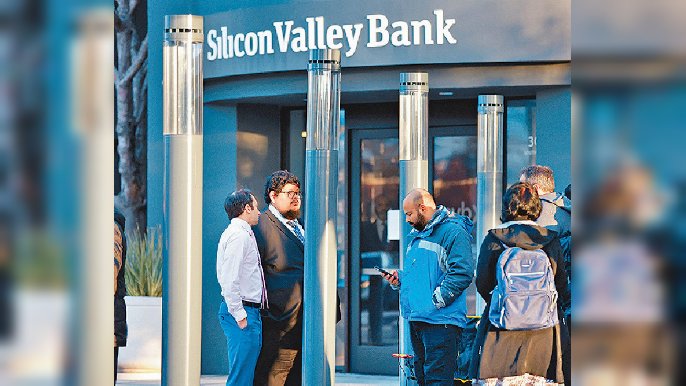

近日,彭博报道指出,截至2022年底,至少有17个省级政府的地方债务余额,突破了财政部风险预警指标体系中设定的债务门槛——债务余额占综合财力的比重超过120%。

地方政府的收入主要有三个财源:一是财税和土地出让金等一般公共预算、政府性基金预算收入;二是来自中央政府的转移支付;三则是靠发债所得。其中,发债的途径最主要就是依赖地方政府注入资产、土地而成立的独立公司,这种被称为「城投债」的融资方式由于在表面上不属于地方债务,在1994年分税制改革之后广泛被地方政府用以融资并刺激地方经济发展。

然而,根据内地媒体的报道,去年中国的城投债规模估计达65万亿元人民币,意味着隐形债务的债台高筑让多地地方政府偿债成本升高,举债空间更是进一步被桎梏,从而影响政府投资推动经济的能力。面对这个随时可能爆发的「灰犀牛」,中央及地方政府必须格外小心地处理。

首先,在监管方面需要严格控制地方政府的发债行为,对于非优质资产、形象工程等项目的投资必须马上叫停,不能让收益不佳且对改善民生并无显著作用的项目,继续扩大现有的债务规模。在必要的时候,甚至要考虑对城投公司进行破产清算。

其次,债务置换亦是当务之急。对于部份资不抵债的城投公司,地方政府应考虑与金融机构协商,将债务替换为还款期更长、利息更低的专项债。以贵州省遵义市的遵义道桥公司为例,作为市内最大的城投公司,该公司去年12月30日宣布对其155.94亿元人民币的债务进行重组,银行贷款展期20年偿还,且前10年只需返还利息,不须返还本金,年利率调整至3%至4.5%。此举虽然对金融机构的收益有所影响,但却让地方政府有空间以更长的年限逐步缓解债务问题。

此外,在宏观范围内,温和的通胀率有助于缓解债务的缺口。早在二战后,美国政府就通过抬高通货膨胀率(1947年美国通胀率高达19.7%),让其占GDP比重118.9%的政府债务得到稀释,并连续十几年下滑至60%以下。虽然目前中国仍无法像美国一样通过「大水漫灌」收割全球财富,但可以通过温和的通胀让债务在一定程度上被稀释,并通过税制改革,在不牺牲大部份居民生活品质的前提下采取相对宽松的货币政策。

香港经贸商会会长

李秀恒

地方政府的收入主要有三个财源:一是财税和土地出让金等一般公共预算、政府性基金预算收入;二是来自中央政府的转移支付;三则是靠发债所得。其中,发债的途径最主要就是依赖地方政府注入资产、土地而成立的独立公司,这种被称为「城投债」的融资方式由于在表面上不属于地方债务,在1994年分税制改革之后广泛被地方政府用以融资并刺激地方经济发展。

然而,根据内地媒体的报道,去年中国的城投债规模估计达65万亿元人民币,意味着隐形债务的债台高筑让多地地方政府偿债成本升高,举债空间更是进一步被桎梏,从而影响政府投资推动经济的能力。面对这个随时可能爆发的「灰犀牛」,中央及地方政府必须格外小心地处理。

首先,在监管方面需要严格控制地方政府的发债行为,对于非优质资产、形象工程等项目的投资必须马上叫停,不能让收益不佳且对改善民生并无显著作用的项目,继续扩大现有的债务规模。在必要的时候,甚至要考虑对城投公司进行破产清算。

其次,债务置换亦是当务之急。对于部份资不抵债的城投公司,地方政府应考虑与金融机构协商,将债务替换为还款期更长、利息更低的专项债。以贵州省遵义市的遵义道桥公司为例,作为市内最大的城投公司,该公司去年12月30日宣布对其155.94亿元人民币的债务进行重组,银行贷款展期20年偿还,且前10年只需返还利息,不须返还本金,年利率调整至3%至4.5%。此举虽然对金融机构的收益有所影响,但却让地方政府有空间以更长的年限逐步缓解债务问题。

此外,在宏观范围内,温和的通胀率有助于缓解债务的缺口。早在二战后,美国政府就通过抬高通货膨胀率(1947年美国通胀率高达19.7%),让其占GDP比重118.9%的政府债务得到稀释,并连续十几年下滑至60%以下。虽然目前中国仍无法像美国一样通过「大水漫灌」收割全球财富,但可以通过温和的通胀让债务在一定程度上被稀释,并通过税制改革,在不牺牲大部份居民生活品质的前提下采取相对宽松的货币政策。

香港经贸商会会长

李秀恒

最Hit

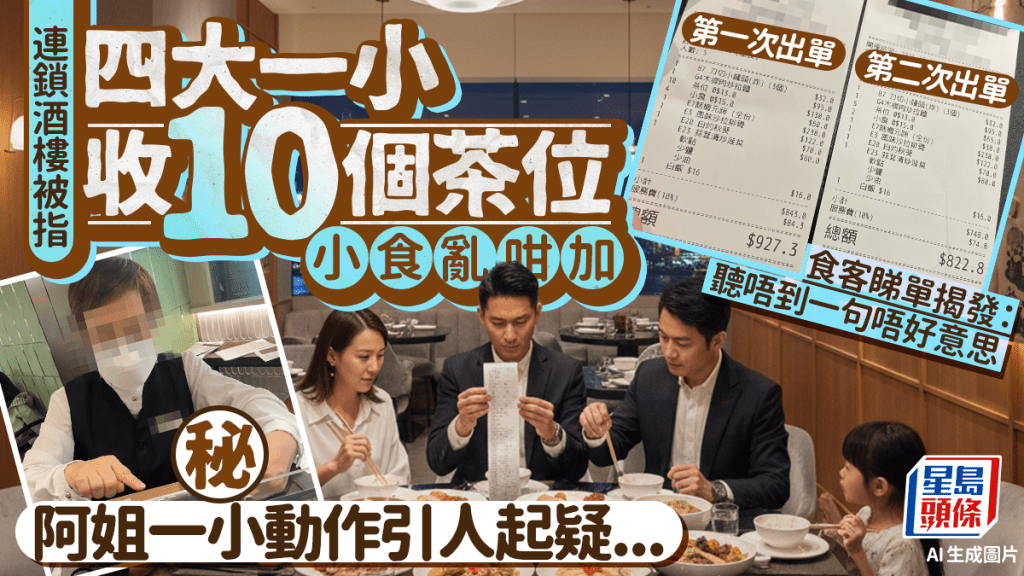

连锁酒楼被指乱收茶位、小食!醒目食客Check单揭发「5位变10位」:听唔到一句唔好意思

2025-11-18 13:10 HKT

游港期间迫巴士 遭港人一特殊技能深深震撼!引内地网民共鸣:太佩服了

2025-11-17 16:23 HKT

$18起搭船过澳门!金光飞航快闪优惠 上环至氹仔码头 周末夜航同价 再送上网卡

2025-11-18 11:42 HKT