李秀恒 - 矽谷银行倒闭启示|恒声集

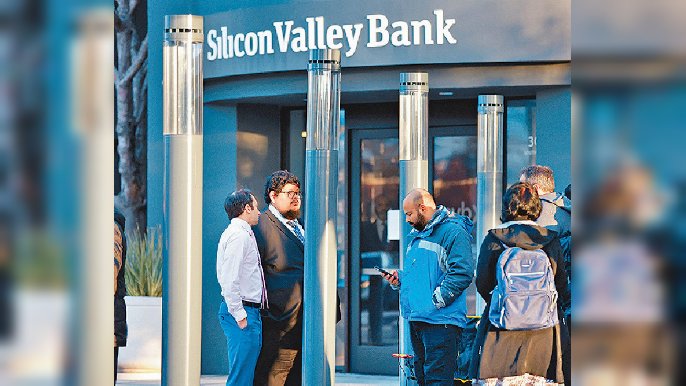

本月10日,总部设于美国加州的美国第16大商业银行矽谷银行(Silicon Valley Bank),惊爆因资不抵债而被勒令关闭;本月12日,作为加密货币公司主要融资来源之一的标志银行(Signature Bank),亦被美国财政部以存在系统性风险为由关闭。

消息一出,引起广泛关注,因不少人都担心这一波银行倒闭潮会如2008年「雷曼时刻」重现,从而掀起席卷全球金融海啸。笔者认为,本次矽谷银行的倒闭与雷曼兄弟的破产性质并不相同,短期内或会使其储户蒙受损失,甚至部份企业结业,但料想并不会引起大范围的系统性金融风险。要知道,雷曼兄弟当年资产规模达6400亿美元,且关联衍生品合约规模达数万亿美元,真可谓「牵一发而动全身」。

金融产品面临重新估值风险

然而,矽谷银行倒闭背后启示,却值得我们多加留意。截至去年底,矽谷银行拥有约2090亿美元资产,旗下存款规模达1754亿美元,主要服务对象为位于矽谷的科技初创企业,该行倒闭之时仍拥有大量流动性佳的美债。那么,是甚么导致该行被逼关停呢?

矽谷银行的获利模式尤其值得反思。在过去美国政府推崇「温和通胀」刺激经济的数十年中,一方面低息政策让短期借贷的成本持续低廉;另一方面,十年期国债等长周期投资的收益因宽松的货币政策而保持在高位,金融机构只要确保资金周转不出问题,就几乎能「屡试不爽」地从中获得利差。

然而,由于美国近年来几乎是「毫无节制」地放水,导致了难以控制的通货膨胀。为应对高通胀,美联储又不得不采取鹰派的加息政策加以遏制。换言之,上文提及轻易赚取利差的两个前提——低息及量化宽松环境,都已不复存在。自从2022年7月起,长短期美债收益率倒挂已成为「新常态」,大量资金选择长期美债作为避险手段,并无法进一步推高科技初创企业的估值,手握大量美债、客户以科企为主的矽谷银行面临高成本、低收益的窘境,出现流动性不足问题,成为美国任性货币政策的直接受害者。

对于投资者来讲,无论本次美国会否出手救助矽谷银行,以重振金融市场的信心,或是暂缓加息步伐,避免更多金融机构出现类似情况,都需要以更审慎态度面对投资,市场上的投资标的在资金「退潮」中,正面临重新估值的风险,勿被「概念」过份引导,需要更深入地了解金融产品背后的产业支撑能力,以保障在环球经济不景的大环境中,获得更稳健投资回报。

香港经贸商会会长

李秀恒

消息一出,引起广泛关注,因不少人都担心这一波银行倒闭潮会如2008年「雷曼时刻」重现,从而掀起席卷全球金融海啸。笔者认为,本次矽谷银行的倒闭与雷曼兄弟的破产性质并不相同,短期内或会使其储户蒙受损失,甚至部份企业结业,但料想并不会引起大范围的系统性金融风险。要知道,雷曼兄弟当年资产规模达6400亿美元,且关联衍生品合约规模达数万亿美元,真可谓「牵一发而动全身」。

金融产品面临重新估值风险

然而,矽谷银行倒闭背后启示,却值得我们多加留意。截至去年底,矽谷银行拥有约2090亿美元资产,旗下存款规模达1754亿美元,主要服务对象为位于矽谷的科技初创企业,该行倒闭之时仍拥有大量流动性佳的美债。那么,是甚么导致该行被逼关停呢?

矽谷银行的获利模式尤其值得反思。在过去美国政府推崇「温和通胀」刺激经济的数十年中,一方面低息政策让短期借贷的成本持续低廉;另一方面,十年期国债等长周期投资的收益因宽松的货币政策而保持在高位,金融机构只要确保资金周转不出问题,就几乎能「屡试不爽」地从中获得利差。

然而,由于美国近年来几乎是「毫无节制」地放水,导致了难以控制的通货膨胀。为应对高通胀,美联储又不得不采取鹰派的加息政策加以遏制。换言之,上文提及轻易赚取利差的两个前提——低息及量化宽松环境,都已不复存在。自从2022年7月起,长短期美债收益率倒挂已成为「新常态」,大量资金选择长期美债作为避险手段,并无法进一步推高科技初创企业的估值,手握大量美债、客户以科企为主的矽谷银行面临高成本、低收益的窘境,出现流动性不足问题,成为美国任性货币政策的直接受害者。

对于投资者来讲,无论本次美国会否出手救助矽谷银行,以重振金融市场的信心,或是暂缓加息步伐,避免更多金融机构出现类似情况,都需要以更审慎态度面对投资,市场上的投资标的在资金「退潮」中,正面临重新估值的风险,勿被「概念」过份引导,需要更深入地了解金融产品背后的产业支撑能力,以保障在环球经济不景的大环境中,获得更稳健投资回报。

香港经贸商会会长

李秀恒

最Hit