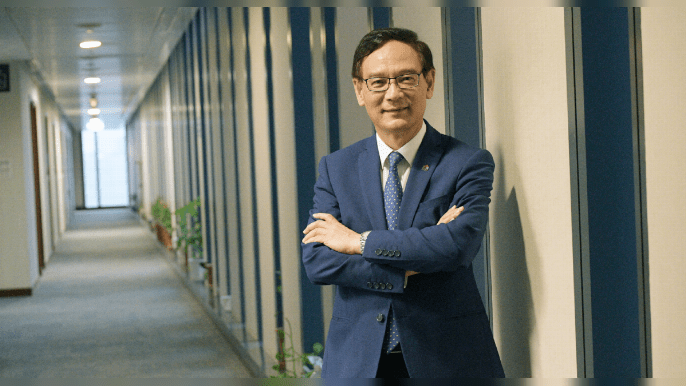

改革制度措施 增加建造专才

建造业议会上周发表新一份《建造人力预测报告》,指出随着香港的公私营工程投资持续高企,预计业界将出现日益严重的人手短缺。报告发表后,不少传媒、业界及社会人士,将讨论焦点放在应否加大和加快输入外地建筑人员。但其实根据报告预测,业界在中层技术人员,以至工地监督和专业人员的供应,都出现不同程度的短缺。

当中专业人员的短缺情况现已相当严峻,包括笔者代表的建筑、测量、都市规划和园境专业。如政府与业界再不快速采取积极措施,不少界别的供求差异将升至两成甚至更高,对各类建设项目的设计质素、工程质量、施工时间、成本造价和工业安全等,都可能造成影响。

多项建筑人员供应短缺

笔者5、6年前已向政府提出有关问题,但若未不获正视,便是部分官员遇难避事,只愿就个别环节小修小补,未有针对一些关键性的问题和制度进行根本改革。总括而言有以下四大方面:

一·招标制度:政府近年已持续改进工务工程与顾问服务的招标制度,降低「价低者得」比重,但仍然过分着重投标者过往处理政府项目的经验,较少考虑在私营市场同等经验,慢慢变成不少政府工程及顾问合约,来来去去都只得几家大企业中标,令部分优质的公司及中小企难以参与,整体人力资源未获善用。另外,如政府项目增加,相关大企业因承接了更多政府合约,须从速增聘人手,就唯有高薪挖角,在供应有限下形成恶性循环。

政府应优化招标制度

因此,政府应进一步优化招标制度,包括在考虑投票者的能力方面,不应摒除非政府项目的资历和经验;效法某些海外地区做法,订明有一定份额的工程及顾问合约可给予中小企;以及切勿因管理上的方便,而将多份合约不必要地捆绑招标,令中小企难以竞投。让业界百花齐放,不同类型和规模的公司都有望健康发展,才会有更多青年人愿意入行,更多年轻专业人士愿意留低。

二·审批制度:政府已提出修例,希望精简与发展、建设相关的法定程序;发展局亦在多年前展开简化发展审批流程的工作,尝试解决不同部门各自为政、审批繁复等问题。但不少业界人士反映,即使精简了法规和行政程序,若负责执行的官员未有改变心态,经常将私营业界放在对立面,相关审批程序还是难以加快。

另外,不少官员只懂按本子办事,不断要求业界提供大量非常繁琐重复,但实际作用有限的资料,例如建筑图则的说明、专业人员的资历纪录、地盘工人的当值更表等,导致专业人士的工作量及工时不必要的与日俱增,花上大量时间填表及撰写文件,而并非专注于发挥专业和创意,令不少青年人却步或转行。

三·招聘及互认制度:私营建造业界多年来都有聘用来自不同地区的非本地培训人才。随着大陆与香港两地不断推进专业资格与资质互认,香港的业界公司聘用内地专才及毕业生,以至由设于内地的分公司直接协助处理香港的建设项目,情况愈趋普遍。

内地专业技术不下欧美

然而,特区政府与部分公营机构,对内地的人才、技术和标准仍有抗拒,无视内地近年的迅速发展,在部分建造领域的水平已不下于欧美。若政府能打破固有思想框框,更广泛地承认内地的专业技术和标准,不但有助两地人才互通互补,还可促进两地的经济及城市发展融合。

大学宜增培训本地建造人才

四·培训制度:政府及私营市场都对建造专业求才若渴,但部分大学的相关专业及技术培训资助学额却没有相应增加。笔者多年前已向当局反映,结果发展局推教育局、教育局推教资会、教资会则推说这是「大学自主」,令笔者与业界气结。政府应参考增加医护专业培训学额的做法,指明相关大学须配合市场需求和政府政策,每年提供多少相关课程和学额,以培训更多本地建造专才。

除了学额数目,其教授内容与师资也同样重要。有业界反映,部分现有的大学课程内容与市场最新发展脱节,尤其是建筑创新科技和数据管理方面。政府须正视有关问题,不能事事都「大学自主」及以香港为本位,要积极推动本地大学与私营业界和内地学术界合作,做到知识、课程及师资等也能互通互补,教学相长。

2023年2月13日