提升物管质素 应对楼宇老化

市民购置住宅物业,不论一手或二手楼,大多较着重物业的位置、交通配套、单位的间隔和内部装修、其价格和升值潜力、以至会所设施和管理费用等,但对于聘用的物管公司的服务质素、业主组织的情况,却往往较少关注。其实相关因素对住户的使用、商户的经营、以至维持物业的价值和良好状况均相当重要。

在香港,物业的建造和装修等工程均有多条法例、多个政府部门及专业团体监管,买卖楼宇有地监局及相关法例监管,但对于物管公司及相关从业员,过往则欠缺专门的法例和监管机构。政府因而在2014年提出《物业管理服务条例草案》,引入发牌制度和成立「物业管理业监管局」(物监局),借此提升业界的专业水平,为各类物业使用者提供更优质的服务。

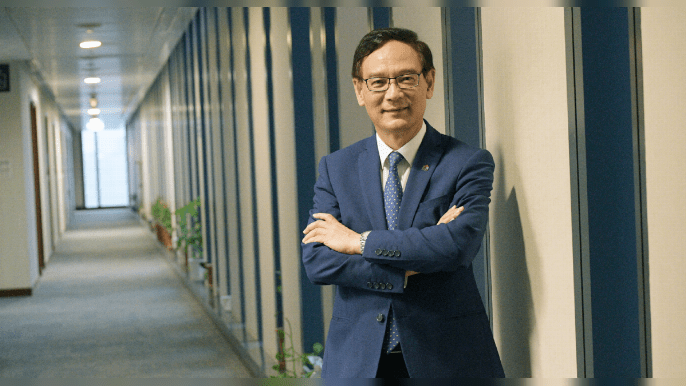

笔者当年担任了有关立法会法案委员会的主席,并在物监局2016年正式成立后出任首任主席,至去年底期满卸任。回顾过去6年工作,可总结出3大挑战和3方面的成果。

挑战方面,物监局在成立初期缺乏启动资金,又未能开始收取征费,对从速开展发牌工作造成一定困难,耽误了一些时间。当发牌工作准备就绪,又遇上黑暴风波,立法会运作受阻,导致有关落实发牌制度的附属法例直至2020年才通过,开启了3年的发牌过渡期。及至笔者卸任时,强制持牌规定仍未能全面实施,难免会感到有点遗憾。

另一挑战是2020年爆发的新冠疫情,物监局与业界一方面要全力协助社会防疫抗疫,另一方面业界本身亦面对工作量大增,但防疫物资及人手却不足等问题。笔者当时联同业界成功向政府争取推出「物管支援计划」,并由物监局高效地在极短时间内,向业界发放合共接近30亿元的抗疫津贴,令数十万名清洁工、保安员、前线物管人员等「社区抗疫英雄」受惠。有关工作既是挑战,亦是难忘的经历与成果。

其余两方面的成果,其一是物监局确立了良好的架构,有序落实发牌制度和制订了多份《实务守则》及《良好作业指南》,提升业界的形象和专业水平,促进业界更为团结。其二是推动香港的物管业界,与内地、尤其是大湾区的同业交流合作,为两地资格互认、统一服务水准等作出努力。期间笔者更有幸获内地当局委任为 「广东省粤港澳大湾区物业及设施管理联合会」的创会会长(香港)。

展望未来,笔者对香港物管业发展和政府的相关政策,有3方面意见。一是提升业主组织的质素。现时已有法例及发牌制度监管物管公司及从业员,但对于处理部分业主组织长期管理不善、财政混乱、以至违反法团章程或大厦公契(DMC)行事等,有不少改善空间。可考虑扩大物监局职能至可以有效处理与业主组织相关的投诉、发出指引、统一举办培训课程等。

二是要以新思维应对楼宇老化及失修问题,加强预防性维修保养。对于新楼,须从建筑设计开始,考虑有利日后维修保养的用料和设施,以及规定发展商以物业交易征费方式,为新建楼宇成立「维修保养基金」,供业主及法团日后用作大型维修。

对于已成立业主组织及有聘用物管公司管理的现有楼宇,笔者建议由政府成立另一个针对旧楼的「维修保养基金」,以配对资助或贷款方式,协助符合定下资格的业主进行大型维修。对于「三无大厦」,则要尽快落实修例,授权政府、物监局或一部分的业主,代全体业主聘用物管公司,透过「联厦联管」、善用创新科技等方法,管理好其公用地方。

最后,物管业界正面对日益严重的人手短缺和老化问题,成因包括行业的工作性质、固有形象和低价者得的招标制度等,令不少青年人不愿入行。但其实香港每起多一幢楼宇或设施,就需要多一批人手去管理,加上内地物管市场的高速发展,行业的增长前景相当良好。

政府应资助业界研发及善用科技,以减少人手需求以及改变行业形象,同时,加强在职专业教育和生涯规划层面的推广,提升在职培训资助和完善相关资历架构,以吸引更多青年入行。多管齐下,将香港建设成更安全、衞生、宜居和可持续发展的城市。

2023年1月31日