每日杂志|百年苦辛淬良方 中医药迎收获年 从边缘化走向制度化专业化

发布时间:11:00 2025-11-27 HKT

《中医药文化系列》之历史篇

2025年,是香港中医药发展的重要一年。全港首间中医医院和政府中药检测中心永久大楼下月相继落成启用,标志着中医药迈向现代化的阶段。政府亦将在年底前公布首份《中医药发展蓝图》,勾划未来本港中医药的发展路向。回望过去,香港中医药从殖民地时期被边缘化的草根医术,逐步走向具法律保障、制度化及专业化,既有民间坚持,也有政策推动,本报将以系列报道,记录本港中医药文化的演变之路。

中医药学源于中国古代的传统医学体系,最早于中原发展,随中原人士迁徙传到岭南,包括香港。根据《香港中医药发展史》一书,本港中医药的发展源流,可追溯至宋元甚至更早时期,考古专家在「宋王台」石所在的圣山遗址,发现象征「医药保护神」的药王像。

该书作者——香港中医药管理委员会中医组前主席黄杰的家族四代行医,对本港中医药发展深有了解。他指,本港中医药在英殖时期不获官方承认,面对严峻挑战,「有一段时间是『自生自灭』。」

1894年鼠疫后持续受限

资料显示,香港1841年开埠之初,已有中药店和中医师执业,华人患病习惯以中医中药治疗。1867年,民众及商户自发在湾仔石水渠街开设小规模的「华陀医院」,聘请医师提供廉价的诊症服务。5年后,上环东华医院启用,为本港首间华人医院,也是最早期为华人提供中医服务的慈善机构。

东华三院行政总监苏祐安指,东华医院的创办,源于回应香港早期的公共卫生需要。早期华人聚居太平山街一带,住屋环境恶劣,流落、无依人士及垂危病人则在广福义祠居住。该祠原用作安放先侨灵位,后来成为生人与死者的共处之地。有热心的华人领袖倡议,集资于附近兴建一间以中医治疗为主的医院,港督麦当奴于1869年拨出上环普仁街一地段,并于1870年颁布《华人医院则例》,建立公众免费医院,为贫苦华人提供义务服务。

1872年东华医院正式开幕,门诊以赠医施药原则营运,并设有病房,大多用作免费收纳病人。有资料显示,东华医院在该段时期,曾单年收容逾1400华人入院,而当时的西医院「国家医院」只收容了230名华人,其后多年,求诊人数持续增长,没料1894年的一场鼠疫,成为本港中医药发展的转捩点。

苏祐安提到,当时华人不信任西医治疗方法,鼠疫爆发期间,东华医院主理在坚尼地城一间玻璃厂改建而成的临时疫病中医院,但政府对中医药治鼠疫存疑,至疫症暂时平息后,医官猛烈批评东华医院对鼠疫的治疗成效,加上其他反对中医的声音,决定委任调查委员会,研究东华医院的存废问题,「东华被要求引入西医及一系列医疗改革,自始成为一间中西医兼备的医院。」

学会出现成中医教育先驱

香港注册中医学会出版的《橘井传香--香港中医药文化保育与传承》记载,此后获港英政府拨款的华人医院,不再完全以中医治疗,例如1911年建造的广华医院,被定位为西式华人医院,中医服务外,亦设西医割症房(外科手术房)及西药局等;1929年成立的东华东院,有采用西方医疗设备,如X光镜房和外科手术房等。

中医中药持续受限,黄杰说,在港英政府法例中,中医师是「卖药者」,并非「医生」,「政府不帮你,惟有中医师自己自强。」他提到,1916年本港首个中医师学会「侨港中医师公会」出现,由革命先驱尢列创立,「『侨港』是指乔迁到港。」

黄提到,第二次世界大战后、国共内战时期,大批上海、江苏等地的中医名医迁港,提高香港医疗水平,「在学会容易『聚脚』,所以有九龙中医师公会和港九中医师公会等公会成立,除去师徒制和祖传制,最早期香港的中医教育,实际也在学会开始。」

文化大革命结束后的1978年,国家大规模选拔中医药人员。黄杰当时经已行医,他忆述,那年代北上深圳读学习班,「就像以前的学会在香港教课,学习班有分专科,去医院见习。」他指,在天安门事件后,国家准许香港学生报读学习班,「有3年、5年,有大专科和本科班,之后可以读硕士和博士。」

至此阶段,中医药发展仍然靠民间推动。真正的转机出现在1997年回归后,特区政府积极提升中医药专业地位。1998年浸大开办首个获政府资助的全日制中医本科课程,标志中医教育迈向正规化。翌年,政府制订《中医药条例》,为中医师注册、中药规管等建立法定制度,确立中医药作为专业医疗体系的一部分。

随制度逐步成熟,2003年起,政府联同非政府机构及本地大学,在全港逐步设立中医诊所暨教研中心,推动社区中医服务普及化;2014年,医管局推出《中西医协作先导计划》,推动中西医融合治疗;2019年启动「中医药发展基金」,支援业界科研、培训与推广。新冠疫情期间,中医药深度参与预防、治疗以及复康全过程,令市民对中医药的信心大幅提升。

去年,18区中医诊所暨教研中心的总服务人次约为160万;提供中西医协作服务的公立医院数增至26间,指定医院服务点亦大幅增加至61个。从事中医药行业的人数亦有提升,目前全港有8773名注册中医。

黄杰喜见本港中医药发展今年将再突破,强调中医人才的培育与制度完善,需要长时间投入与磨练,「中医转介使用X光的政策放宽,经历了20年的争取,而中医院成功与否,也非一蹴而就。」

他说,有硬件和软件,也要不断累积成就,才能打出名堂。

慈善团体赠医施药 庙宇设「药签」治病

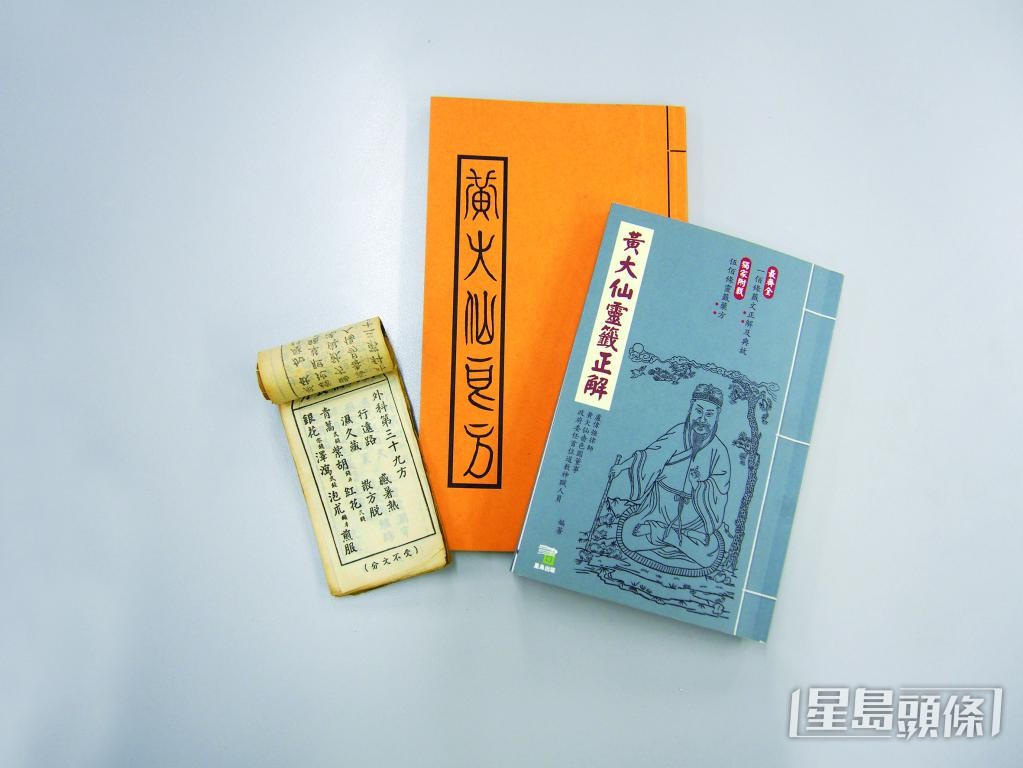

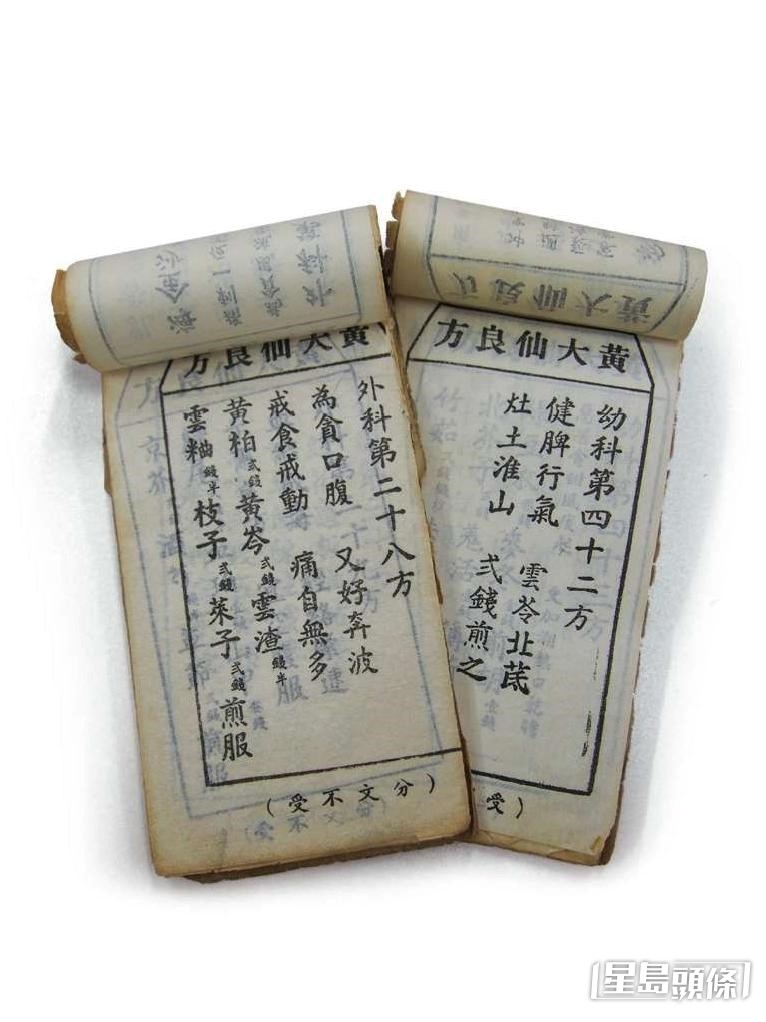

宗教慈善团体啬色园自1924年起赠医施药,设有独特的「药签」。

啬色园董事会副主席兼医疗服务委员会主席马泽华指,「药签」分为五科——眼科、妇科、男科、幼科及外科,每科各设100签,「据记载是1897年由供奉黄大仙师的广州普济坛道长『扶乩』请示而得。」善信通过跪拜求签,可依照药方执药,部分药签则无药可执,他说,「真的有需要时,仙师才会给善信要执药的签;不需要服药时,其实是一些教训。」

随时代发展,至2000年代,啬色园停止发药签,其中药局至今仍维持赠医施药的宗旨,每天为百多名病人服务。马泽华强调,药签制度虽已成历史,但其文化价值值得保育与传承,「全香港、全中国只有我们有,值得大家去看。」 (已作出相应修订)

记者:林家希、仇凯瑭

——

《中医药文化系列》

产业篇:每日杂志|中医制药诊疗历变革 业界冀与时并进吸引年轻人 「开片」转内地加工 跌打治「现代病」劳损

民间篇:每日杂志|四性五味存日常 「医食同源」民间智慧 凉茶解毒汤水袪湿 中药制香可安神