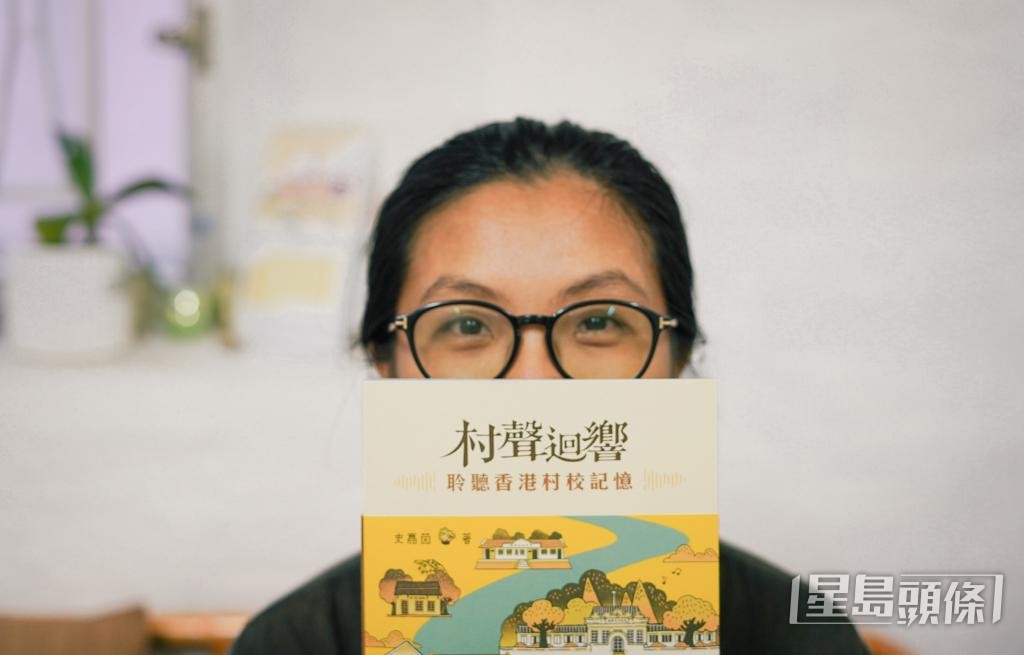

每日杂志‧人物志|走遍村校记录校歌 史嘉茵用音乐串连人与土地

发布时间:09:30 2025-11-26 HKT

穿过篮球场旁的铁丝网小洞,映入眼帘的是荒废多年的打鼓岭坪洋公立学校,也正是非牟利组织「香村」创办人史嘉茵(阿史)与村校的缘份起点。这次相遇,让她展开往后10多年的旅程——从在村校举办艺术节、四处走访收集校歌、策划各式文化活动,到今年出版个人著作,她始终穿梭于香港村落,以音乐串连土地与人。谈起这段经历,阿史说:「是每一个遇到的人给了我力量、故事和信任,让我敢去尝试那些看似天真、甚至傻气的想法。」香村即将踏入10周年,她期望未来能让更多人踏进村落,亲身感受村校与村落的故事,了解香港的变迁。

说起阿史,许多人首先会想到她与「村校校歌」的紧密连结。但起初的她,其实对村校一无所知。阿史回忆,那时刚毕业的她与一群朋友,只想找一个负担得起的工作室,随着他们发现城市里到处都有等待「强拍」的工厦、闲置的校舍,一个念头逐渐萌芽──或许,艺术可以让这些被遗忘的空间重新呼吸。于是,他们成立「空城计划」,试图「打开」被闲置的空间,让艺术创作者能短暂栖身。

唱响「稻麦飘香」震撼难忘怀

后来,「新界东北发展计划」让她意外踏上坪𪨶的土地。透过朋友牵线,她和团队带着热血与想像,第一次踏进这片陌生的乡郊,并在村民财哥的带领下,来到已荒废的坪洋公立学校。「那是我人生第一次听到『村校』这个词」,阿史笑说。当她穿过杂草,看见宽阔的足球场时,心里已作出要在这里举办第一届「空城艺术节」的决定,让艺术家与村民以村校为主题展开创作。

然而准备过程远比想像艰难,她坦言,「我们8个都是从城市走进来的年轻人,其实甚么都不懂。」真正让艺术节成真的,是不遗余力帮忙除草、接水电、搬流动厕所的村民。

艺术节开幕当天,数十位年龄横跨20至70岁的旧生,再次齐聚礼堂,唱响校歌第一句「云山苍苍,碧树茫茫,田畴树绿,稻麦飘香」时,那份震撼至今仍让她难以忘怀,「那时候我就开始觉得,村校校歌有值得发掘的地方。」

那是她第一次明白,村校校歌不止是一段旋律,亦能让不同年代的村民重新站在同一个地方,唤醒共同回忆。

2016年,第二届艺术节举行,她更进一步尝试把村民的故事变成音乐,与20位音乐人和村民合作,出版大碟《香村》。村民第一次成为创作者,有人填词、有人参与作曲,「我发现他们不止是能干,还很有创意。只要给他们平台,他们也可以成为艺术家。」

同年,她成立了音乐组织「香村」,开始系统性搜集香港村校校歌。10年间,她走访梅窝、古洞、蒲台岛等地,记录了30间村校的校歌。

今年,阿史的处女作《村声回响:聆听香港村校记忆》正式出版。她形容,出书令她与多年不见的村民重聚。喝茶聊天之间,双方再度重温往事,「还是觉得很有趣,他们那时的生活,或者他们对于村校的情感、对校歌的记忆,很多都是真实的生活经验,对我来说那个震撼还是很新鲜。」

被指「消费」村民曾自我怀疑

她说,每当经历挫折时,村民的故事会给她很多力量,「他们的生活很艰苦,早上要帮妈妈耕田,又要喂鸡养猪。他们说上学是最开心的时刻,因为终于不用做家务。学校是他们一个平台,让他们认识彼此,减少村里的纷争。」

不过,她亦坦言曾面对质疑,指她在「消费」村民故事,令她一度陷入自我怀疑。直到一次在谷埔录校歌时,一位旧生向她表达感谢,「她说:『知道学校杀校几十年,已经很破落,但因为录校歌给了我理由回来,见到一些50年没有见过的同学』。」这番话,让阿史重新振作,「不需要刻意去想为甚么要做,只要看到旧生们开心,又能录到校歌,记录某一段历史,这就足够了。」

推动乡郊保育10多年,阿史说从最初举办艺术节时的「摸着石头过河」,到今天政府与民间都有更多资源投入乡郊保育,乐见本地对乡郊的关注度有所提升,尤其是对乡村生态、活化与文化研究等。

然而,村校仍然是小众中的小众。她说,村校的可贵之处在于其浓缩的历史价值,「可能从村校的校名,到为甚么村校会从兴旺走向没落,其实可以看见整个城乡的变迁、当年新界的原居民怎么离散。」

她记得第一次听到「稻麦飘香」时,完全不理解。后来村民解释,坪洋村曾有大片稻田,每到收成时节,一阵风吹过,空气中带着谷物的香气。这些看似细小的细节,却是香港历史的一部分。

阿史强调,村校仍充满生命力,未来希望透过不同人的故事与回忆,令这个议题继续引起回响,并发展新的创作。

跳岛游领新一代寻找节庆意义

香村即将踏入10周年,阿史没有打算放慢脚步,将继续走访其他村落,收集更多村校校歌。明年,她亦计划在沙头角举办「跳岛游」,带公众走进吉澳、荔枝窝等地。她特别希望趁吉澳10年一度的「安龙太平清醮」,在岛上策划艺术节——把传统转化成当代艺术创作,让年轻一代理解节庆背后的意义。

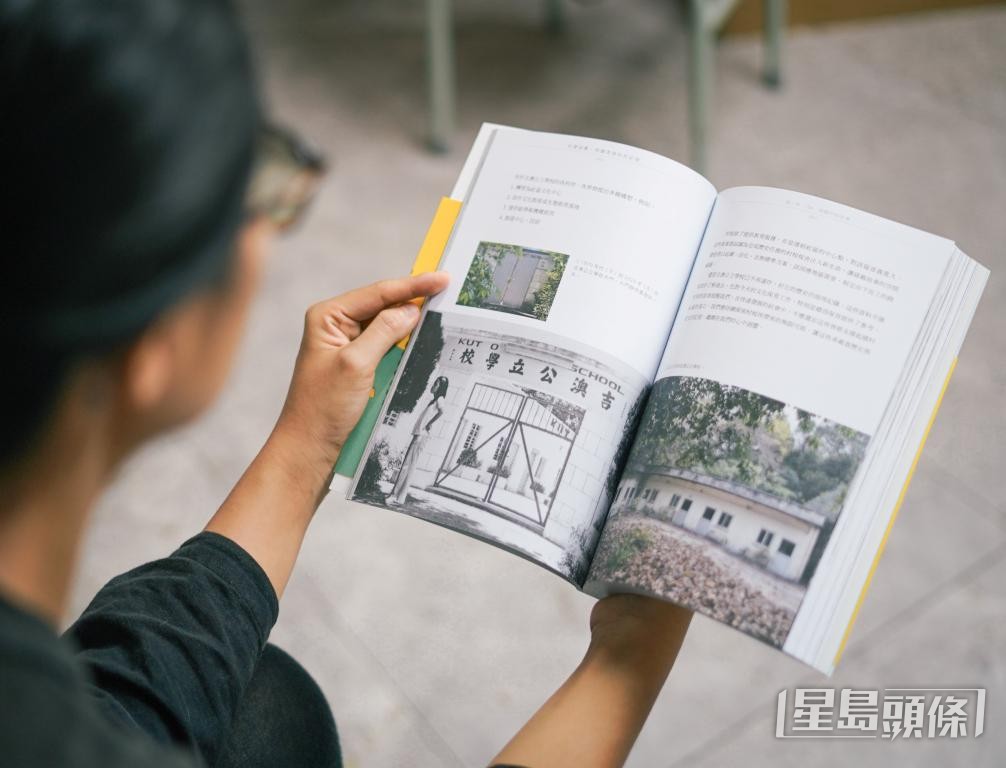

同时,阿史透露有意向政府申请租用吉澳公立学校,希望将校舍打造成村校展览馆,「将它变成一个深港的文化创意基地,因为吉澳正在香港与盐田中间,吉澳以前的渔民与盐田来往频繁,我希望可以讲述这些历史。」她亦希望与学者、收藏家合作,建立香港村校历史网站,将多年搜集的村校校歌、村落历史及文物等整合上载网络,成为公共资源。

回顾过去,阿史形容村民是自己的老师,教会她怎样认识香港村落,「讲了很多故事给我听,让我理解村落的变迁,也给了我很多创作灵感。」展望下一个10年,阿史却笑言自己不是一个有计划的人,「看看我会遇到甚么人,然后那些人又会带我,打开怎样的另一扇门。」

沙头角成立「王昌泰盒子」延续梦想

因生活上的变动,阿史近年迁居沙头角,并入职沙头角文化生态协会。然而,她并没有因此停止推动乡村文化艺术活动,先后于沙头角成立「王昌泰盒子」社区空间及「廿二馆」。

她笑说,「王昌泰盒子」是多年前梦想的延续,在「空城计划」时,她已想将一间空置的店舖打造为艺术空间。随着沙头角开放,新楼街成为少数仍保有历史感的地段,有赖店主慷慨借出舖位,让她的计划得以成真。她说,这些年在沙头角遇到许多贵人,也促成她在村里的各种试验。

二楼照相馆记录社区故事

「王昌泰盒子」定位为社区活动空间,阿史特别提到影楼计划,新楼街8号2楼原是照相馆,许多居民的学生照与全家福都在此拍摄,「我觉得是很强的社区记忆,所以那时候我们在『王昌泰』也做了一个影楼」,让居民回来拍怀旧全家福,不止是保存影像,更是记录社区故事。对她而言,每个活动的底层目标都是聚集人群,将故事留下来,让文化在日常生活中延续。

相比之下,「廿二馆」则是一个艺术平台,不仅可以举办艺术展览和工作坊,更是分享美食、交流文化的空间。阿史分享,村里的妇女经常一起分享做私房菜的经验。未来,她也希望为「廿二馆」开设艺术家驻留计划,提到下月将有几位佛山来的艺术家到馆驻留,感受沙头角的历史与文化,并进行创作。

记者:潘明卉