每日杂志|学生网瘾难遏 学者倡设社媒年龄门槛 多地立法限制 家长忧难执行惹官非

发布时间:10:45 2025-11-14 HKT

本港有逾60%中小学生,每日花至少2小时使用手机或上网作娱乐用途,令人关注网络成瘾的问题。现时多地已立法制订不同规管措施,有本港学者认同立法有助保护心智未成熟的青少年,应对网络诱惑,亦有学者认为置身高度数码化社会,传授智慧上网技巧优于立法,并寄望明年公布的《中小学数字教育蓝图》能带来契机。有家长表示,常因限制使用手机与子女发生争执,忧立法后因监管不力惹上官非。社工则指出,部分学童沉溺上网牵涉家庭及学业因素,处理问题根源才是上策。

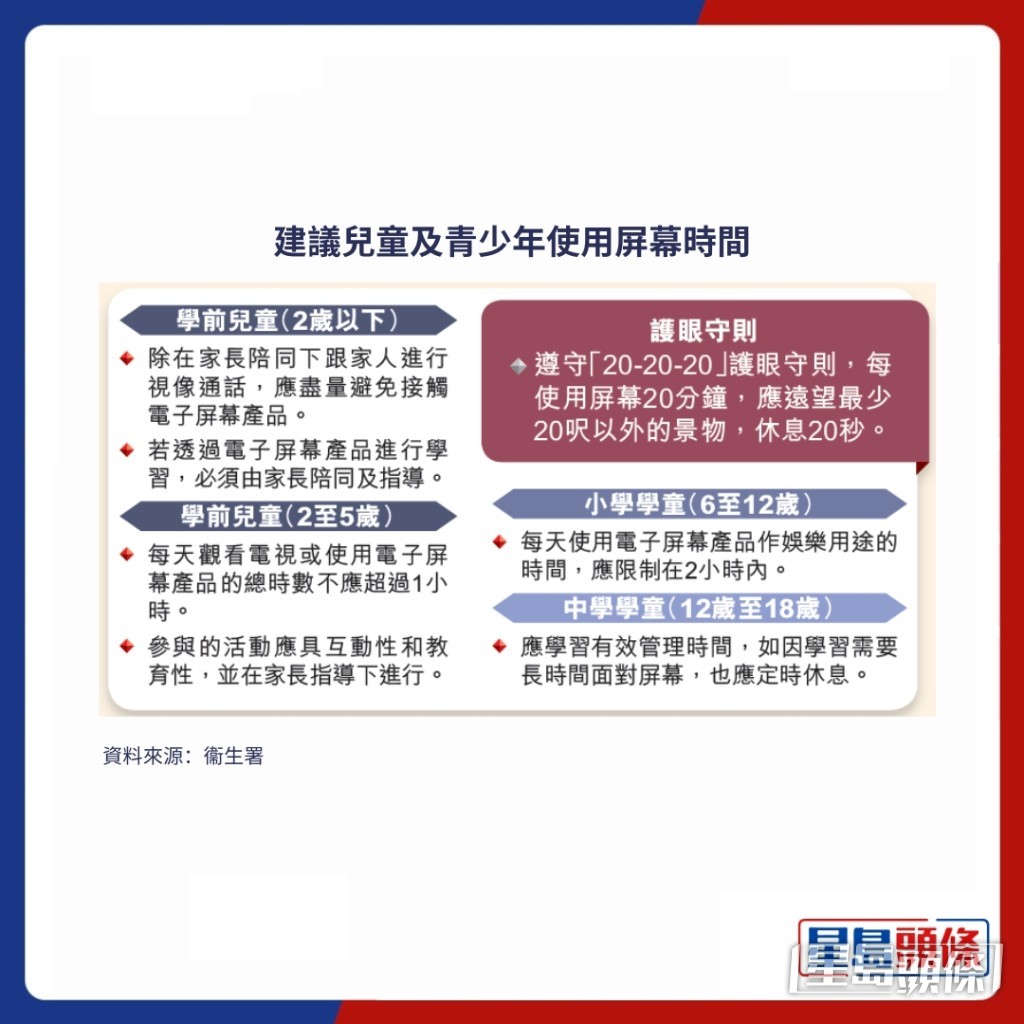

青少年网络成瘾及长时间使用手机,近年成为全球关注议题。世界卫生组织去年发表研究报告,调查中亚、欧洲和加拿大44个国家和地区近28万名11至15岁青少年中,11%属社交媒体成瘾,另有12%面临网络游戏成瘾风险。今年4月,卫生署公布最新《学生健康服务周年健康报告》,发现61%学童在一般上课日,每日花2小时或以上作网上娱乐,较8年前增加17%(见表)。

6成中小学生日花逾2小时上网

多项本地研究显示,每10名青少年中便至少有1人沉迷互联网或网络游戏。早前有中学使用金属探测器扫描学生书包,搜查学生有否携带手机回校,引致部分家长不满。近日有家长团体指,逾80%受访家长曾因手机使用问题与子女发生冲突,亦有学童因使用手机而减少户外活动,甚至遭受网络霸凌及接收不当内容。

育有2名就读小5及小2女儿的陈太指,从小与女儿约法三章,每晚完成温习后可玩手机半小时,但自9月起长女整晚「机不离手」,多次就「收手机」问题发生争执,担心日后立法,恐因监管不力惹上官非。育有2岁女儿的Amy也指,时刻提醒自己不要将手机当「电子奶嘴」,但又怕女儿较迟接触电子产品影响学习,心情矛盾。

香港中文大学教育学院课程与教学学系副教授赵建丰指,本港对青少年健康使用手机上采取较温和措施,仅就屏幕使用时间提供建议及指引(见表)。他认为,长时间使用手机会影响青少年在休息、放松、人际关系和抗逆力的表现。

赵解释,青少年心智未成熟,不懂分辨真假资讯,亦易因欠缺自制力而沉溺网络,甚至成瘾,长时间使用手机会导致人际关系疏离,影响社交生活及抗逆力。面对数码洪流,他认为当局可采取严厉措施,如立法规管学童使用手机的年龄,并培养学童独立及批判思维,让他们不至于被手机牵着走。

注册社交媒体倡设年龄限制

过去1年,立法会至少三度讨论规管青少年使用电子产品及互联网的议题,今年6月更通过不具立法效力的议员议案,促请政府参考其他地区经验,推广正确使用电子产品。

根据联合国教科文组织统计,截至去年底,全球有逾79个国家或地区立法禁止学童在学校使用手机,当中南韩将于明年3月起,禁止中小学生在课堂上使用手机及智能装置。法国近年亦通过多项法规,包括校内禁用智能手机、电子产品须预设家长监护功能,以及未满15岁的青少年注册和使用社交媒体须经家长同意。

香港大学教育应用资讯科技发展研究中心主任黄家伟指出,手机及平板电脑已融入日常生活,特别是近10年出生的「手机世代」,手机既是学习工具,也是娱乐与社交的媒介,「要他们减少接触并不实际。」他认为,重点不在于令学童减少接触手机,而是让他们明白沉迷手机衍生的健康及社交问题,配合智慧上网的方法,协助学童掌握使用科技的主导权。他补充,学童正值青春期,硬性立法规管恐引起反感。

学童使用社交媒体或遭遇网络攻击及欺凌,是另一项备受关注的议题。香港大学防止自杀研究中心总监叶兆辉认为,立法就青少年注册社交媒体设定年龄限制,比立法规管学童使用手机年龄可取,亦较易执行。下月起,澳洲将禁止16岁以下儿童使用社交媒体,成为全球首例,违者将被罚款。

香港家庭福利会提供网络教育及辅导服务,其青少年服务高级经理吴浩希指,由千禧年间「网吧」兴起,至现时智能手机普及,家长均担心子女因沉迷「打机」及上网影响学业。他指,理解家长的忧虑,但留意到家长往往将问题聚焦于手机,忽视子女长时间用手机的根本原因;部分青少年受家庭和学业困扰,在网上找到朋友及身份认同,形成依赖手机,当自身问题得到解决,沉溺情况亦会改善。

冀《数字教育蓝图》带来契机

早前《施政报告》提出促进数字教育,教育局将于明年发表《中小学数字教育蓝图》。黄家伟期望《蓝图》能带来契机,让学校于现有框架下有效应对人工智能(AI)发展大势,助学童辨别网络真伪。他也建议,当局研发「数字科技体检」应用程式,鼓励学童安装,以定期报告手机使用时间,若发现潜在成瘾个案,便安排社工跟进。

卫生署回复指,立法规管使用电子屏幕产品须考虑多项因素,包括公众接受程度、如何规管及执法等。署方指,政府现时没有相关立法计划,但会成立包括教育界人士、专科医生及其他专业人士的跨部门专家小组,就青少年及儿童在观看电子屏幕时间及使用社交媒体的健康影响作出讨论及提供建议,专家小组预期于本年底前召开首次会议。

教育局亦指,鼓励学校教导学生正确使用互联网,与学生分析沉迷上网及使用电子产品的负面影响,引导学生反思。去年,局方推出更新版《香港学生资讯素养》,加入创科应用所涉及的道德议题,让学生正确和健康地使用互联网及电子装置。

局方正编订《中小学数字教育蓝图》,将涵盖推展数字教育的具体方案,包括订定「人工智能素养」学习架构、将人工智能教育纳入核心课程及强化教师的人工智能培训等。

学童藉「打机」获满足感 家长应理解情绪与需要

有资深社工指,若家长只着眼于子女「打机」的表象,难从根源解决问题,应尝试理解其反映的情绪与需要。

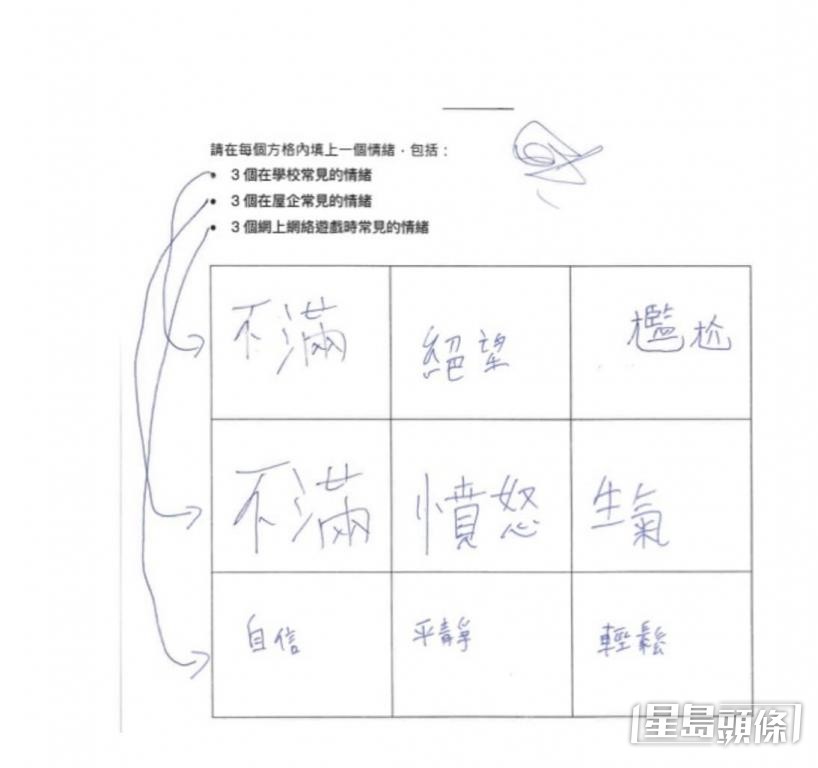

香港家庭福利会青少年服务高级经理吴浩希指,在处理相关个案时,一般会请学童就「家庭」、「上学」及「打机」3方面,写下3个情绪表现,借此了解其心理状态与压力来源。他举例,部分学童在「家庭」与「学校」方面写上负面情绪,如不满、愤怒、绝望和尴尬等,但在「打机」中感到自信、平静及轻松。

吴浩希称,从上述表述已显示学童于家庭及学业上得不到满足感,藉「打机」消磨时间,惟部分家长只着眼于「打机」的表征行为,更认为「打机」是问题所在,令两代分歧扩大。

学业家庭社交感挫败

他分享,曾接触一名中学生,对方成绩差,在学校没有朋友,但酷爱网上游戏,凭不俗的技术获得成功感,亦结交到朋友。然而在母亲眼中,该青年是典型沉迷「打机」、荒废学业的「坏学生」。他指,当向家长解释儿子在学业上的挫败,以及从游戏中获得正面情绪,家长终尝试接纳其「打机」行为,母子关系亦逐渐回暖。

「打机」亦可能是青少年逃避家庭问题的方式,吴浩希曾处理一宗小5女生的个案,女童父母指女儿在校内没朋友,生日当日亦躲在房间观看韩国明星的影片,认为她「机不离手」,影响生活。女童却向他说出截然不同的故事,指父母因婚姻问题经常争执,她深感困扰,亦觉得无能为力,选择「打机」消极逃避。他其后向女童父母解释事件背后原因,双方终取得谅解。

记者:关英杰