每日杂志‧人物志|客家民歌濒失声 「雄」心保存寻典故 组团修复传统资料库

发布时间:08:00 2025-09-29 HKT

《客韵流转》系列——口耳相传颂百年

客家民歌是一门民间文学,口耳相传,承载香港数百年生活文化和仪式,字字珠玑。随时代变迁,客家语言及山歌正逐步失传,香港本土语言保育协会会长张国雄不忍文化悄然流逝,两年前筹组团队,修复及更新「香港本土传统民歌资料库」,把资料逐一分类和理顺,解开昔日不明白的字词。张国雄既是客家原居民,也曾于演艺学院修读声乐,长年与传统民歌及语言打交道。他指,文化是生活的一部分,感恩一直走来能学以致用,期盼未来继续在研究路上贡献,让前人种下的树荫惠及后人,使文化得以传承。

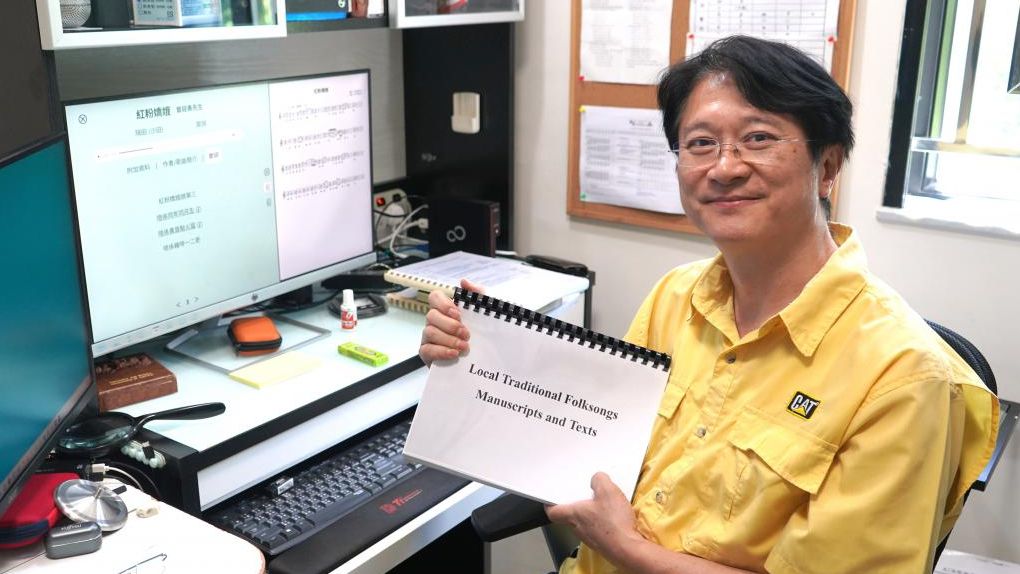

张国雄翻开两本民歌歌词原稿,反复校对资料,为完成「香港本土传统民歌资料库」作最后准备。资料库是他与团队奋斗2年的心血,他们把原稿电子化,研究以往无法理解的音标或字词,再按语言、歌者或歌种分类,配上录音、五线谱及简谱,使本土传统民歌得以传承及流通。现时工作已进入最后阶段,他埋首苦干,笑言每次重看也想修正字词,「做到90%满意才交货!」

原稿电子化 解开昔日谜团

歌词原稿来自1980年代,由人类学学者陈永海博士与团队走访本地客家村落,访问民歌歌者,甚至参与客家婚丧喜庆,现场记录歌曲。相关录音带及整理而成的两本歌词集,被存放于香港历史博物馆,供公开阅览。然而,资料涵盖围头、客家和广府3个族群的语言,歌曲种类繁多,许多内容未能解读,仅配上音标,亦难于搜寻,对使用者而言甚为不便。

张国雄忆述,自己早在20年前已接触该些资料,那时一边翻揭手抄本,一边听MD录音带,既珍贵又原始。及至两年前,他筹组团队一同修复及更新资料库,只盼解开当中难以理解的字词。团队集合了各种语言的专家,把资料逐一分类和理顺。他指,录音带齐集20至30个歌者的意见,对研究甚有帮助,「民歌口耳相传,以往我只能根据2至3个歌者的说法立论,如今能听到更多唱法和解释,更为清晰。」

他举例,水上话当中常出现「能故」二字,原稿内以音标标示,团队一直摸不着头脑,「唱着唱着就『能古』去吃饭,又『能古』去递茶……不知道在唱甚么。」后来,一位渔民听得懂该语言,指出「能古」是「应该」的意思,大家解通时十分雀跃,「庆幸有人听懂,把它解开了!」

有民歌唱颂雀鸟「吉雕」,经过多重推敲,才解通是指「禾谷雀」,「该鸟常用于算命,所以是『吉祥的鸟』。」解通一字,自然解通一句,研究员又发现句子背后跟旧日民居结构、雀鸟习性有关。

张国雄手打拍子,口中念念有词,直言民歌是一门厉害的民间文学,承载香港数百年传来的仪式,字字珠玑,「不知谁写的,但内容有趣,用词丰富。」

字句背后 蕴藏农村文化生活

不过,他坦言,即使研究多年,也难以整合出「最正宗」的版本,「文化是生活的一部分,而生活是人活出来的,自然没有固定的版本。」他指,民歌是昔日农村的流行文化,如农家唱山歌、水上人唱船歌,有些是生活小品,唱出爱情与生活,有些是仪式歌曲,用于婚嫁、丧葬场合,惟城市化后,农村文化被掩盖,昔日割草放牛、群体对唱的场景已不复存,成为历史,「相信尚有历史档案未曝光,日后可能又有新发现,历史每天也在更新。」

民歌以外,张国雄积极推动客家话及围头话传承,经常举办工作坊及讲座。他指,现时以方言为母语的人渐少,如已甚少人用围头话沟通,但语言文化的传承不能强求,「有兴趣学习的人不多。」他说,随着懂得说该些方言的长者老去,本土语言正逐步流逝;协会近年开发文字转语音的人工智能软件,邀请了多位本土语言母语者协助,盼用技术保留个中精髓。

他补充,曾有年轻人参考台湾及马来西亚的做法,尝试把传统民歌「流行曲化」,并邀请他担任顾问,惟碍于资源不足,最终计划告吹。他强调,保育民歌同时在保育语言,传统唱法对现代人极为陌生,惟有真正有心者,方能坚持学习与延续。

期望钻研围头蜑家鹤佬民歌

客家语言及山歌正逐步失传,成为文化传承的痛点。除了民间力量,港府亦通过政策层面,推动非物质文化遗产的传承工作,惟张国雄认为当中困难重重,只盼社会能有更多人留意和关注客家文化。他希望在完成歌谣资料库后,接触围头人、传统蜑家渔民(广府)及鹤佬人(福建),比较上述3个族群与客家的传统民歌,统整为总览,进行更深入的研究。

张国雄孜孜不倦,他感恩一直走来学以致用,年轻时学会不同专长,长大后在不同领域中实践,「以有涯随无涯,殆已;知识无穷无尽,但追求知识的过程十分开心。」他直言,现时回头看,所有经历也值得,一切都是最好的安排,「每一位在我生命中出现的人,每一门学过的知识,最后也汇聚起来,使我的人生更丰富。」

结婚生子放不下音乐梦 毅然考演艺学院读声乐

与传统民歌及语言打交道,张国雄除了是客家原居民,更是演艺学院修读声乐出身。他指,自小喜欢音乐,接触不同乐器,唱歌、吉他、打鼓皆精,惟当年为生计入读理工学院,毕业后成为牙科技术员。后来,他结婚生子后仍放不下音乐梦,毅然辞职考入演艺学院,开展其传奇的文化旅途,「入读音乐艺术学府是我的心愿。」

「很多同学转行 但我仍想贡献」

「当时就是喜欢音乐。」张国雄指,辞去工作是「大事」,身边的人包括其母亲也反对,惟他义无反顾报考,学习艺术歌曲,更学会德文、法文及意大利文等不同语言,度过4年快乐时光。他难忘在台上唱歌剧,台下有整队管弦乐团伴奏,西方唱法把其声音发挥到淋漓尽致,「十分满足,这是一种对音乐的追求。」

毕业时适逢女儿出生,他曾想过重投牙科工作,惟内心仍眷恋艺术行业,「很多同学转行,但我仍想继续贡献。」他继续摸索,先于浸会大学修毕音乐教育硕士,再于恩师魏白蒂博士(Betty Peh-T'i Wei)及夏思义博士(Patrick Hugh Hase)建议下,走上学术路,以「香港客家山歌」为题,完成哲学硕士和哲学博士论文,及后回到演艺执教鞭,持续进行学术研究至今。

义教特殊校 组乐队让SEN生发挥所长

张国雄在特殊学校担任导师,让有特殊教育需要(SEN)的学生也有机会组成乐队演出。

「过去我做很多编曲,现时义教特殊学校的小朋友夹组成乐队,很有成功感!」张国雄已年届60,在演艺学院的教职转为兼职,故近年有更多新尝试,「保留教师的身份回馈学校,亦有余暇做其他事情。」他在机缘之下到特殊学校担任导师,每星期会花一个下午,教SEN学生打鼓和弹吉他,后来学生更发展成一队乐队,得到演出机会。

他分享,患自闭症的学生既聪明又集中,学习音乐得心应手,只是不懂表达内心,「我说他们弹得好,他们不懂用言语表达,但十分开心地笑;我可以用音乐跟他们沟通。」他说,教育SEN小朋友有另一番体会,期望学生的才能被看见。

记者:仇凯瑭

——

《客韵流转》系列

每日杂志‧人物志|破传统开班授徒逾百人 钟氏父子「驱邪」 舞貔貅灵动重生

每日杂志‧人物志|因地制宜简单是美 谷埔李家承古味 客香炊烟暖旧村

每日杂志‧人物志|客家老村从未消失 情「农」荔枝窝12载 罗惠仪种出共生路

每日杂志‧人物志|走天涯记族群故事 林文映访百村建会馆系客家情