每日杂志|风雨路途危机四伏 司机工权极须保障 货物损耗推高成本 物流业:供应链转向「区域化」

发布时间:08:00 2025-09-12 HKT

与极端天气共存系列 之 运输物流篇

运输物流业作为本港重要产业,其运作依赖稳定的天气。惟近年极端天气事件频发,运输业人员在恶劣天气下仍须作业,以提供紧急疏散及维持社会有限度运作,令安全风险随之增加;暴雨与台风屡次造成道路瘫痪、航运延误,货物在运送途中损耗上升,推高物流营运成本。面对气候变化挑战,有工会建议加强危机应对培训,并促请政府立法,制订明确的恶劣天气劳工保障规范;物流业界则指出,极端天气是促使供应链从「全球化」转向「区域化」的因素之一,长远应聚焦高增值货物如医药及冷链运输,提升竞争力。

每逢台风或暴雨,城市路面往往受损,对驾驶人员造成安全威胁。香港仓库运输物流员工协会副主席储汉松指出,陆路运输容易因水浸、塌树或山泥倾泻而中断,前线司机多依靠个人经验临场应对。他表示,过去曾出现因极端天气引发的交通意外,例如强风导致货车翻侧,但近一年暂未有严重事故。

应对突发状况增工作负担

他续称,极端天气不仅影响运输安全,也带来上下班与交通费用的问题。以8号风球为例,规定2小时后须复工,但部分公司未提供员工专车,前线人员需自费乘坐昂贵的士返回岗位,增加经济负担。

汽车交通运输业总工会第二副主席黎兆聪亦指出,前年「世纪黑雨」期间,有车长深夜被困龙翔道,直到凌晨才返回车厂,翌日仍需按时上班。此外,极端天气会损害车辆,如塌树撞破玻璃、水浸损坏引擎等。车长除了处理现场状况,若车身受损还需撰写报告,无形中增加工作负担。

他续指,恶劣天气下,偏远地区的巴士车长无法准时到岗,有公司要求以年假抵销,黎兆聪质疑未充分考虑员工的实际困难。遇到突发暴雨时,巴士可能进水,危及乘客及车长安全。即使向公司电台请示,多被吩咐原地等待,但容易引发乘客不满,若开门疏散或现安全隐患,导致车长承受巨大压力,甚至与乘客爆发口角。

储汉松建议,政府应制订恶劣天气劳工保障规范,并呼吁业界加强危机应对培训,包括水浸道路驾驶技巧、大雨下视线判断等,确保前线人员能在恶劣环境下保障自身与公众安全。他还提出可为车辆安装360度感应器,提高行车安全。黎兆聪则希望政府对黑雨进行分级,并提供更清晰的停驶指引等。

处理乘客意见添巨大压力

除了陆路,航运及空运同样受极端天气影响。香港货运物流业协会主席刘浩然指出,风暴期间,货运公司通常会暂停交货,但在当前全球物流市场,极端天气带来的最大压力是货运代理与电商平台签订的合约责任。

他解释指,近年受地缘政治影响,普通货物订单减少,本港空运主力转以电商产品为主。相关合约多设有附带条件,列明无论任何原因,若未能按时交付,需支付高达20%至30%的罚金,「即使因黑雨或台风影响航班,有些情况下平台依然收罚金。」

刘浩然担忧,随着极端天气事件频发,成本将难以预测,甚至可能导致亏损。由于电商平台每日出货到世界各地,「基本上有订单我们都会接」,因此遇上极端天气时,只能尽量安排当天的其他航班,避免延误到翌日。

日本食材批发商力生控股集团主席高俊杰表示,公司每周5日从日本空运新鲜食材来港,货物在下午2、3时抵港后进行清关,当天能送达不同餐厅及酒店。他指,当天文台预告将有台风时,餐厅的生意预期相对下降,故订单量也会减少,一定程度上降低了天气造成的整体损耗;即使有损耗,通常也低于10%。惟他也坦言,极端天气会令物流成本增加。

他表示,若全日悬挂暴风信号或黑雨导致无法提货,香港机场亦会提供24小时内的免费仓储服务。他说,从未遇到货物全数报废,但少数货物如新鲜海胆,品质或略受影响,「出入仓时温度稍有误差,可能会轻微出水。」如果货物因延迟导致品质下降,他们会减价或接受退货。

工会吁加强员工危机培训

面对气候变化的挑战,港铁表示,现时大部分港铁站出入口均设有可装卸的防洪板,部分更配备防水门,车站亦设有防洪排水系统。港铁已在32个较高水浸风险的港铁站内安装水浸感应器,让职员可即时跟进出入口外面的水浸情况;另研发「树木监察系统」,以光学雷达及人工智能技术加强监察轻铁沿线树木。港铁表示,会持续检视并提升应变措施,以确保服务安全可靠。

储汉松则促请政府立法,制订明确的恶劣天气劳工保障规范,亦呼吁资方加强员工的危机处理培训,包括遇到水浸或强风时如何处理、视线受阻时的应对方法等。

香港付货人委员会执行总干事何立基预料,航空公司会加强气象数据与人工智慧的应用,以优化航线规划与风险管理。他指出,极端天气是促使供应链从「全球化」转向「区域化」的因素之一,例如长途供应链更有意愿转为较短程的供应链,以提高其弹性。

刘浩然则表示,目前业界主要依赖天文台及航空公司的天气预报来提前部署,如调整货机班次以避开恶劣天气。他认为,业界的真正威胁并非天气,而是国际政治环境和邻近地区的激烈竞争。为了维持香港的竞争力,未来需专注于高增值货物,并依赖政府推动更简便的通关措施。

保险业:极端天气频繁或推高保费

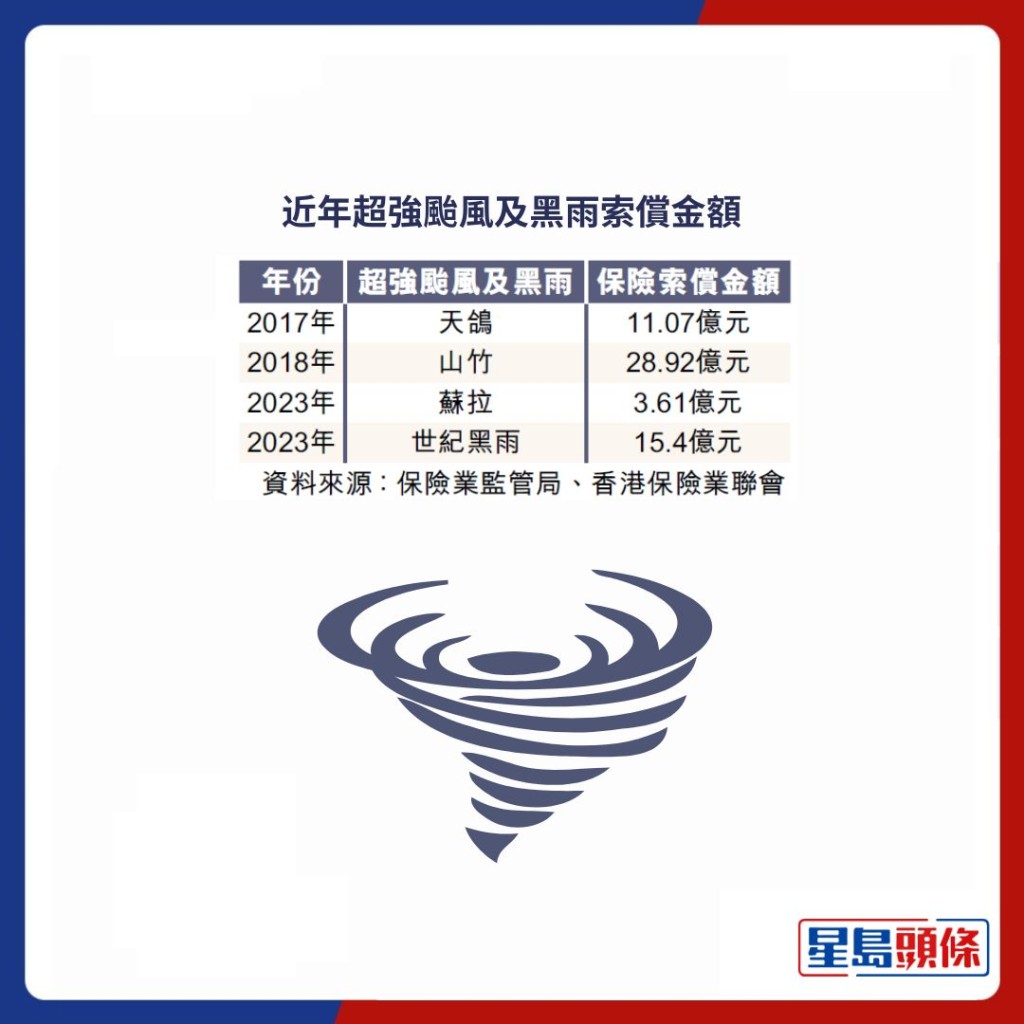

近年极端天气频繁,冲击保险市场。保险业联会前主席、中国太平保险(香港)有限公司总经理陈沛良表示,近年暴雨及台风增多,强降雨引发水浸并造成财产损失,但索偿额暂未大幅上升,现有保险产品仍可应对,短期内保费不会急涨。惟他提醒,若短时间内频繁出现极端天气事件,或国际再保市场因天灾受损,则可能推高保费并收紧承保条件。

陈沛良表示,目前市场已有不少天气预测模型,但准确度有限。保监局及保联正与科大合作,设计数据模型以预测极端天气风险,期望能提前防范,减低损失。他强调,气候变迁需社会合力应对,业界亦会透过保险,维持社会生产力及协助经济快速复元。

该集团研究显示,前年「世纪黑雨」业界赔付金额逾10亿元;2018年超强台风「山竹」叠加风暴潮,更造成约46亿元经济损失。研究指出,短时强降雨屡超排水设计标准,令原本低风险地区转为高风险暴露区;依靠历史数据设计的传统保险产品,难以准确反映现实风险。

研究亦建议保险公司从多方面推动行业转型,包括透过高分辨率气象数据,识别强降雨高发区,设计相关条款与季节性浮动保费机制,建立实时预警防灾体系,同时开发「暴雨营业中断险」等参数化保险,借助实时气象数据自动理赔。此外,业界可借助香港国际金融中心优势,探索巨灾债券、气候风险证券化等创新融资机制。

物流业推动能源转型减排缓冲

极端天气对全球物流业造成重大冲击,影响涵盖海陆空各个运输环节。香港付货人委员会执行总干事何立基指出,为应对气候变迁,航运业正积极推动能源转型,以达成国际海事组织(IMO)设定的减排目标。

他指,目前业界已将船只燃料从高污染的重油转为使用液化天然气(LNG),但仍不足以达至IMO订立的目标,「即使全世界的船只转用LNG,依然无法达标,仍会产生排放物。」因此,各界正积极探索绿色甲醇、绿色甲烷,甚至风帆辅助及电力等新方案。惟他坦言,新能源的原料供应不足,成本更是传统燃料的3至4倍,「使用哪种能源仍未有共识」。

同样,其他运输领域也面临挑战。空运方面,可直接使用可持续航空燃料(SAF),但因成本过高,导致部分航空公司不愿在港加注,选择中亚地区加油以节省营运成本。陆运方面,他指出内地有电动商用车,香港亦具推广条件,但充电基建及续航力不足,仍是普及的瓶颈。

记者:潘明卉

--

与极端天气共存系列

渔农生态篇:每日杂志|暴雨狂风痛击渔农 业界求变应对冲击 水浸失收改盆种换品种 抗浪鱼排护渔获增韧性

建造物管篇:每日杂志|建造物管提升安全 科技作业减高风险 持续热浪可引发猝死 台风暴雨险象环生

旅游展览篇:每日杂志|风暴频袭旅游展览 业界部署备受考验 应变成本日增 冀预报与保险到位