每日杂志|仿效粗犷主义 还公屋朴素实用本真 外墙不粉刷不批灰减成本 业界提醒质素与维修挑战并存

发布时间:08:00 2025-08-01 HKT

本港公屋长期供不应求,根据房委会公布的最新数字,截至今年3月,过去12个月获安排入住公屋的一般申请者平均轮候时间为5.3年。房屋局长何永贤早前提出多项简化公屋设计的建议,包括仿效60至70年代的「粗犷主义」(Brutalism)风格兴建公屋,采用未经粉刷或批灰的混凝土外墙设计,冀减少装修工序及开支。有建筑师认为,在政府财赤下,简化公屋设计属合理建议;有测量师指出,该做法可减省建造成本及缩短工期,但对外墙质量控制的要求亦会相对提高。当局回应本报查询指,会以「朴素实用」为核心方针,在处理饰面方面,研究减少不必要的材料和粉饰工序,务求确保简约美观的同时,有效控制成本。

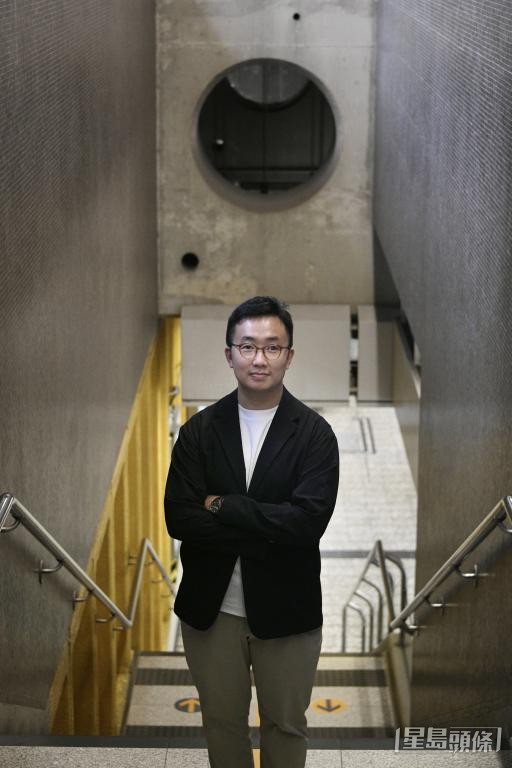

粗犷主义兴起于50年代的英国,强调物料原真、结构清晰表达及实用功能,摒弃多余装饰。建筑历史学者及建筑师(英国)黎隽维表示,粗犷主义在1960年代属于相对前卫的建筑风格,具有鲜明的「社会性」特质,当时不少年轻建筑师希望透过建筑改善战后的社会条件,以有限资源建设更多公共设施,如公共房屋及资助房屋。因此粗犷主义不仅追求视觉,更被视为实践社会政策的工具。

走廊宽敞设计促进邻里互动

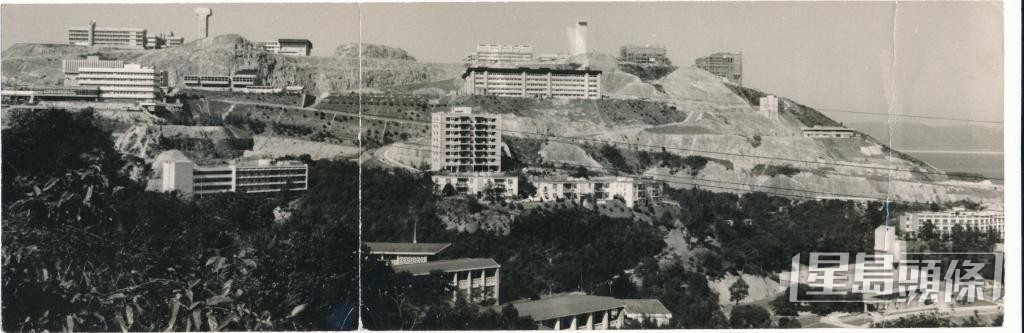

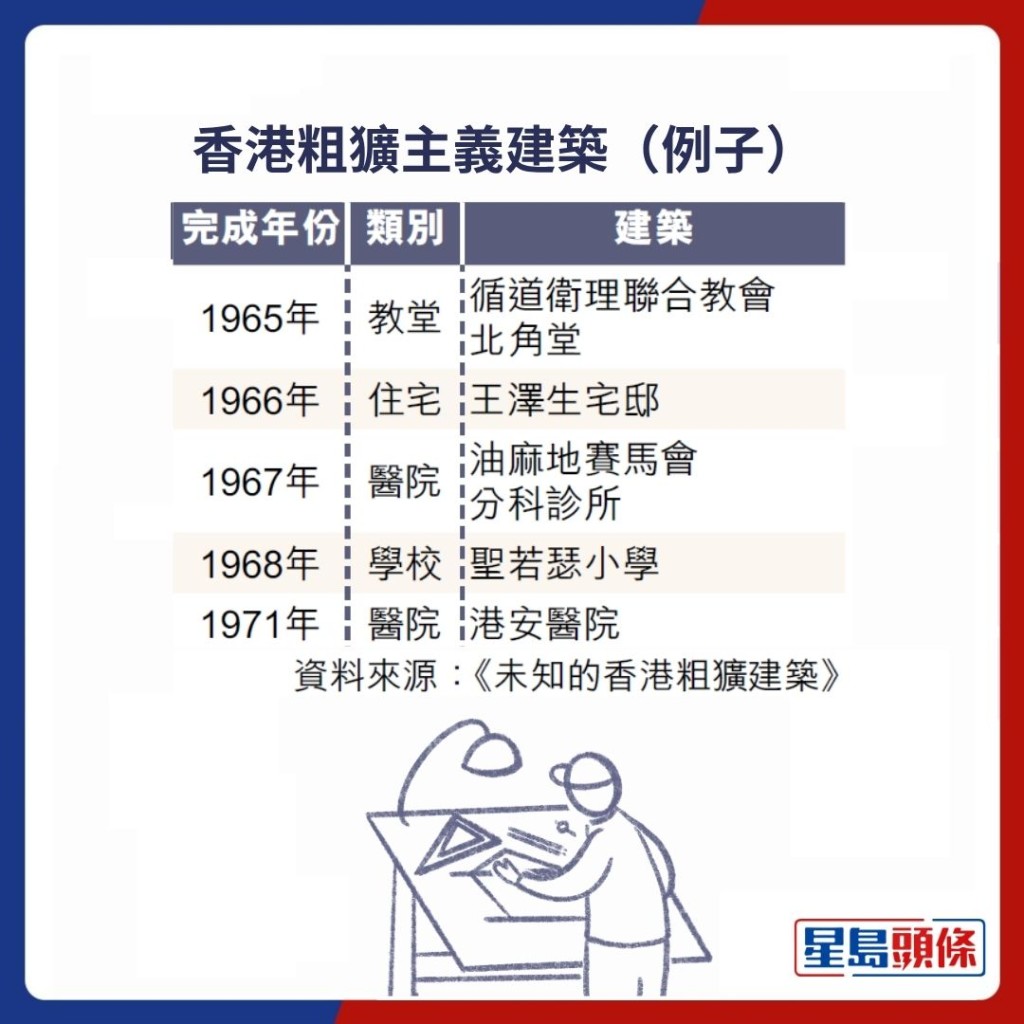

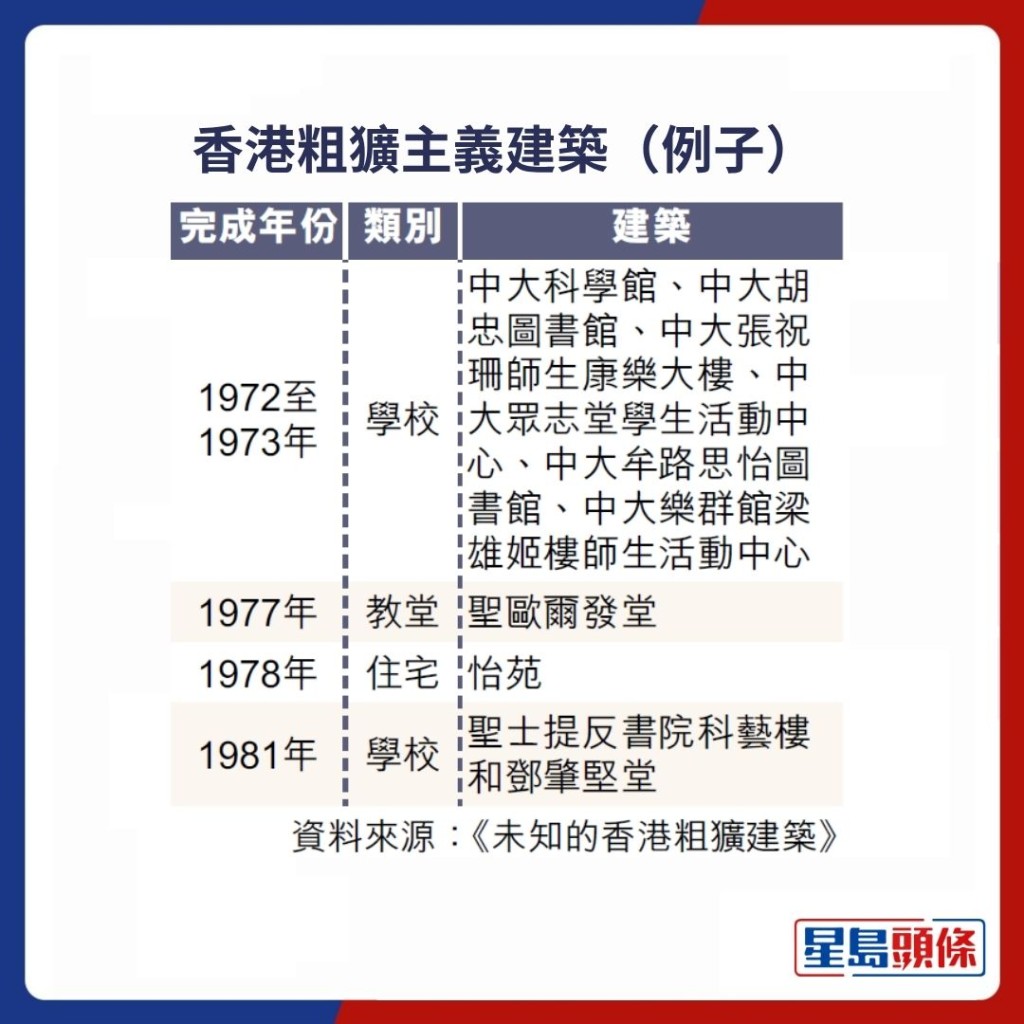

随着粗犷主义于1960至1970年代扩展至全球,各地不少住宅、学校、教堂及医院等公共建筑亦开始采用这种风格,香港亦不例外。黎隽维指出,粗犷主义强调人文关怀及对社区的重视,许多设计体现出人性化的思维,香港于60、70年代兴建的公共房屋亦深受英国粗犷主义公屋影响,「从最早的公屋设计中,可看到很多设计与1960年代的英国公屋非常相似,两者之间有很强的联系。」

黎举例,不少旧公屋的走廊被设计为开放宽敞的公共空间,以促进社区之间的互动,以彩虹邨为例,特意在升降机大堂、走廊及楼梯口等位置预留较大空间,并多为半室外设计,供儿童游玩或邻里聚集之用,「这是当时刻意设计出来的,希望这些地方也能变成社区用的公共空间。」

黎续指,依山而建的葵盛西邨,其「大䢂」体积庞大,设计上独立于住宅楼宇之外,而连接「大䢂」与住宅的天桥开扬宽阔,「像街道一样,邻居出入能彼此碰面,某程度也成为大家相聚的空间。」

缩短建筑工期加快供应

采用粗犷主义设计公屋能否节省成本、加快建屋,业界看法不一。香港楼宇安全学会会长、建筑测量师何巨业指出,减省批灰与髹油等外墙工序,可节省部分成本,但对整体建造费的影响有限,因打桩、地基、结构与机电设施等主要支出不变;至于工期,或能缩短1至2个月,属较轻微的调整。

何提醒,油漆本身具有阻挡污染物及防止雨水渗入的功能,如不粉刷外墙,则须从混凝土本身下工夫,建议调整混凝土配方,例如加入添加剂增强挡水效果,减少开裂的风险。他指,添加剂的成本不高,但若要达到不粉饰亦具美观效果,可能需要承建商额外投入资源,改善施工工艺,不排除会增加成本。

英国及香港注册建筑师许允恒则认为,在政府财赤、公屋需求高的情况下,采用粗犷主义建公屋是合理建议。他估计可减少10%以内的成本,工期则有望缩短接近三分一,对于加快公屋供应而言,仍有一定效益。许又称,技术方面问题不大,目前房屋署使用的预制组件已可做到表面光滑,关键在于接缝处理能否做得更准确细致。

测量师学会建筑测量组前主席张文滔关注,采用粗犷主义设计或会为日后维修带来困难,尤其在进行局部修补时,可能出现新旧物料的色差,最终或需重髹整栋楼宇。黎隽维亦指出,昔日香港粗犷混凝土外墙质感独特,往往需人手打磨及雕琢,但现今人工成本高昂,「当年许多便宜的方法,到了今天可能不再便宜。」

房屋局表示,早前提及的设计简化方式,是未来继续努力探讨的方向。局方会以「朴素实用」为设计原则,确保建筑风格符合「简约美观、环保、安全及切合居民基本需要」的要求。在外墙饰面处理上,局方会研究减少不必要的材料及粉饰工序,务求在具体设计中保持简约美观,亦能有效控制成本。

兼顾美观效果导赏价值

对于如何将粗犷主义应用在公屋设计,黎隽维建议应着重其「简洁」和「无多余修饰」的设计理念,例如透过设计预制组件及接驳位置,使建筑在完成后毋须额外批灰或髹油,亦可呈现美观效果。

许允恒亦说,粗犷主义若仅用于公屋外墙无大问题,对于长期居住的室内空间则希望有更多温暖感。他解释指,混凝土给予人一种冷漠、严肃的感觉,较适合办公室或美术馆的设计,「如果长时间在这样的空间生活,会有一种很灰,甚至有抑郁的感觉」。

他相信任何建筑均有其价值,粗犷主义公屋未来或可成为新的建筑导赏路线,「潮流不断转变,是一个循环。」他形容香港如同一块「薄饼(pizza)」,建筑风格多元并存,正是城市特色所在,「维港旁的建筑甚么颜色都有,如果单看一座,可能不漂亮,正因为五颜六色拼凑在一起才漂亮。」

根据《长远房屋策略》 2024年周年进度报告,未来10年的公营房屋单位供应,主要来自北部都会区、东涌新市镇扩展、启德发展区及其他用地改划项目。

立法会议员兼北区区议员陈月明表示,北区有皇后山扩展区、古洞以及粉岭北发展区等项目,未来将每年稳定供应公屋。她又说,有听闻当局提到「粗犷主义」的建筑风格,但相信即使仿效60、70年代的建筑风格,也会因应现实需要而微调,不可能与旧有设计完全相同。

她呼吁市民毋须过度担心,耐心等候,强调相关公屋计划会提交到立法会审议,届时市民可查阅详细的效果图。

应付战后基建 平价简约风格符合需要

「粗犷主义」风格源于20世纪中叶,属于现代建筑主义的分支,其兴起与第二次世界大战有关。战后,欧洲多个主要城市严重受损,社会急需以低成本、大规模地重建住宅、学校、医院等公共建筑,以应对民生需求。混凝土因其价格低廉、结构坚固及施工快速的特性,被优先选择,也因其未经修饰的原始质感,符合当时的美学追求,进而推动了粗犷建筑的发展。

「粗犷主义」一词源自法文「béton brut」,意指「原始混凝土」,是法国建筑师柯比意(Le Corbusier)于1952年建造的公共房屋「马赛公寓(Unité d'habitation)」时提出,用来形容未经修饰的混凝土。该建筑被誉为粗犷主义的早期代表之一。

与此同时,英国建筑师Alison Smithson和Peter Smithson提出,建筑应「如实」(as found)地呈现材料的原貌,提倡不加修饰的设计理念,为英国粗犷主义奠定基础。其后,英国建筑评论家Reyner Banham进一步界定及推广粗犷主义,使其逐渐发展为具代表性的建筑风格。

研取消铁闸 省略非必要装饰

房屋局正研究取消公屋单位的铁闸、不为屋邨机房及储物室进行装修,以及取消园林区的围栏等。局方指,对于不对外开放的空间,会省略非必要的装饰和配备。

立法会议员、北区区议员陈月明表示,理解当局不装修屋邨机房及储物室的做法,「(机房及储物室)又不住人,不会很多人使用,不一定需要装修。」惟她指,宜保留公屋单位的铁闸,「虽然过去曾有屋邨不提供铁闸,但关乎市民对安全的观感,我反而觉得可以保留。」

房屋局回应查询时指,对于不对外开放的后勤空间,如电机房等,局方会省略非必要的装饰和配备,以进一步优化资源运用。同样的原则亦会继续研究配合不同类型公营房屋的设计。

记者:潘明卉